近日来,意大利银行坏账危机,使欧盟再度陷入漩涡当中。恰巧的是,如何应对中国银行坏账,成为正在召开的《2016中国银行业发展论坛》热议的焦点。

中国银监会金融机构监事会主席于学军,7日在论坛上透露,截至今年五月末,银行业不良贷款已超两万亿,不良率达到2.15%,中国银行业面临改革上市以来最严峻的经营压力,料银行业不良贷款率反弹,经营压力持续加大会经历一个较长的过程。

兴业银行行长陶以平认为,过去十几年,中国银行业迎来发展的黄金期,但是在目前经济L形增长格局下,过去的普涨格局已经不可持续,中国银行业的经营情况会加速分化。交通银行董事长牛锡明在会上也坦言,目前中国银行业不良贷款并没有见底,风险并未完全释放。

我国银行业坏账几何?

数据显示,截至今年一季度末,中国银行业不良贷款余额约2.1万亿(1人民币折合约0.1495美元),不良贷款率为2.04%。其中,商业银行不良贷款余额1.4万亿,不良贷款率为1.75%;商业银行之外银行业机构的不良贷款余额0.7万亿,不良贷款率为2.98%。

银行业一向被称之为“躺着赚钱的行业”,然而,随着宏观经济下行,产能过剩和僵尸企业拖累,庞大规模的坏账成为银行颇为头疼的问题。早在2015年,中国15个省份相继成立“坏账银行”,针对金融机构不良资产展开批量收购业务。另外,社会各方关注的“债转股”计划,从3月初的1,200亿飙升到4月底的2,200亿美元,不到两个月增加1,000亿美元 。

今年4月29日,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和招商银行6家上市银行获得参与不良资产证券化试点,通过与资产管理公司、信托公司、券商等非银行金融机构的合作,运用资产证券化提高中长期贷款流动性,盘活行内不良资产。

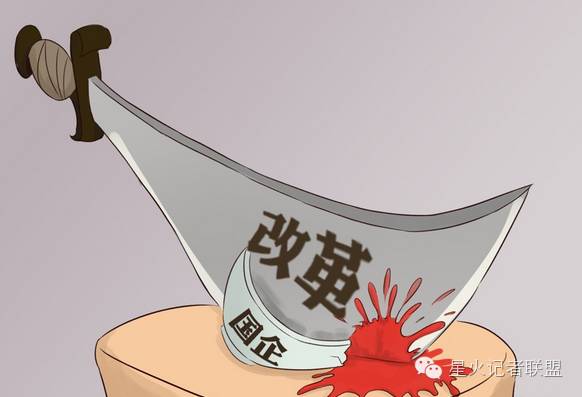

一系列花样翻新的技术性举措背后,是为了让银行系统“轻装上阵”,防止其资产负债表收缩,对实体经济造成不利影响。但问题在于,08年4万亿经济刺激铺开的摊子太大,国企部门债务杠杆扩张到无以复加的程度,如果不从根源上解决僵尸企业,淘汰落后产能,银行潜在坏账压力将有增无减,这只有依靠不断借新还旧维系,并对央行货币政策构成捆绑。

解决僵尸企业、淘汰落后产能,则深深触动地方利益,这无疑是充满博弈的过程。据报道,仅过去一个月,就有至少山西、山东两省出台文件,制止银行对当地重点企业抽贷。

解决僵尸企业、淘汰落后产能,则深深触动地方利益,这无疑是充满博弈的过程。据报道,仅过去一个月,就有至少山西、山东两省出台文件,制止银行对当地重点企业抽贷。

山东省上周出台文件表示,对单方面采取抽贷、断贷、停贷措施的银行业金融机构,可予以同业谴责和制裁。6月中旬,煤炭大省山西出台《加大金融支持力度实施细则》,要求金融机构确保煤炭行业融资量,禁止对省属七大煤炭集团抽贷。

这让平安银行行长邵平7日在论坛上感叹,地方政府的干预,使银行难以根据市场化机制类规避贷款风险,一方面银行利润下滑,不良率攀升,另一方面资产荒和信用债风险爆发,让新增资产缺乏安全区。短短四年,银行利润率就从30%多的高增长到接近零增长,惊心动魄。

“朱镕基当年的改革”会再次出现吗?

任何一轮改革,均是充满博弈且痛苦的过程。当年朱镕基上台时,中国经济处于下行周期,庞大国企普遍处于亏损状态,银行坏账直线攀升。如果继续印钞放水,强行驱动经济增长,在缺乏外部条件有力支撑下(外汇、能源、原材料等),必然进一步促发剧烈通胀,整个国民经济将迈向崩溃。

痛定思痛后,索性“打破铁饭碗”,通过国企破产重组,将经济资源从低效领域腾退出来,同时,成立东方、华融、长城等四大资产管理公司,将国有银行庞大坏账剥离,并积极推动入世谈判,让中国经济与世界正式接轨,换取生存发展空间。

与朱镕基时代相比,目前面临环境更为复杂窘迫,当年人口红利尚未充分发挥,对外出口处于发轫阶段,国内基础建设空间尚存,国企经过整改之后,可以分享庞大出口和城市化建设进程带来的红利。

现如今,我国廉价的比较优势逐渐消退,全球政治经济格局遭遇前所未有的裂变,经历十多年“国进民退”,做大做强的国企,成为各级政府利益的核心,不仅是其政绩的集中体现,而且是其聚集财富的平台,并与银行利益紧密捆绑,形成一荣俱荣一损俱损的格局。

经济发展既是财富创造的过程,也是社会利益分配的游戏。我国银行坏账表象的背后,触及到权力之间利益博弈的本身。任何游戏必然产生赢者和输家,中国经济结构改革同样如此,只不过,赢家和输家从曾经工人群体,转变成中央和地方政府自身。

在此,衷心的希望决策层拿出超过当年朱镕基的魄力和勇气,冲破重重阻碍,让供给侧结构性改革真正落地。的确,在这个过程中,少数群体必然付出牺牲和代价,但我国经济将由此受惠,福泽万民。

本文由星火记者联盟(微信ID:cctv11227)供稿,于无声处听惊雷,敢讲话、讲真话,是财经爱好者不可多得的内参!

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有