地产市场的极限

——从国民收支视角看国民购房负担水平(上篇)

本文是上下两篇组成。上篇讲述的是1998年以来的中国国民收支的演变规律,而下篇则详细计算了中国自2000年以来房地产市场规模,并推演出中国人历年的本金及利息支付规模。由此,我们可以计算出一个非常有意思的数据:宏观上的国民购房负担水平(购房支出/居民收支结余)。

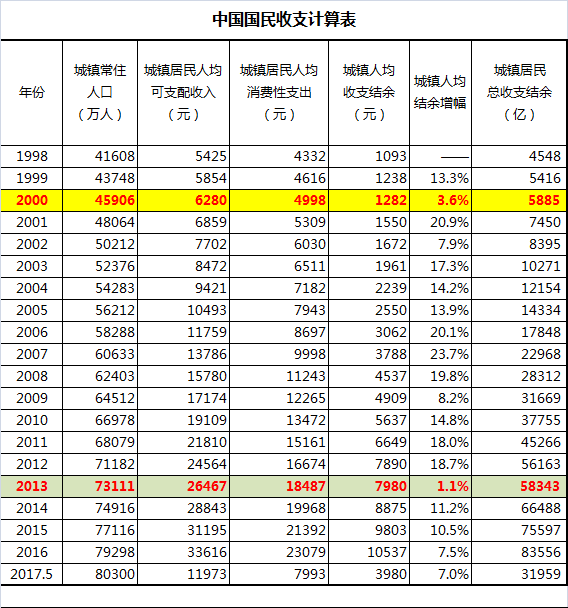

在上表中,我们给出了中国自1998年以来的中国城镇常住人口数、人均可支配收入数据及人均消费性支出数据。在这里我先解释一下。所有数据均来源于国家统计局。可支配收入和消费性支出数据均为统计部门的抽样调查数据。其中可支配收入包含了工资收入以及其它财产性收入,也就是投资收益。当然,不包含所谓的灰黑色收入。然而我们一定要知道,有资格拥有灰黑色收入的赵家人,始终是极少数,作为你我这样的普通人,根本就不需要考虑灰黑色收入对数据的影响。消费性支出指的是维持生存必须的衣食住行和医疗教育类支出,其中的“住”为直接居住类支出,即租金和物业水电费用,不包括购房支出。

人均可支配收入减去消费性支出,得出的人均结余数据,是一个非常非常重要的概念。中国整个商业领域,都盯着这个数据。所有的高端消费和投资都由此而来。奢侈品销售、旅游、高端家具和电器,以及我们最关注的商品房地产,统统都要花这笔钱。在这笔钱里占的比例越大,就说明这个产业做得越大。理论上来说,鉴于中国零福利的现实,老百姓是必须将其收入结余中的三成投入到养老和医疗备用金领域的(也就是所谓的棺材本)。剩下的七成,才能用于购房。

经济发展的核心目的,当然就是提升老百姓的收入,其中最直观的数据,就是人均结余数据。经济发展得好,老百姓在支付了生存必须的消费性支出之后,剩下的结余资金越多,就说明老百姓手头越宽裕,各种奢侈性消费和购房支出的空间就越大。

从上表可以看出,98年至今,中国经济很明显经历了两个低点。第一个是2000年的时候,收支结余增速曾经下降到过3%这样的低点。当时也是世界上“中国崩溃论”最流行的时期,中国经济即将硬着陆的观点几乎是全世界经济界的普遍观点。然而此后中国加入世贸,全球的基础制造业向中国转移,同时我国向民资解除诸多产业领域的限制,甚至抓大放下,启动国企改革,让国企工人纷纷下岗,去民营企业实现再就业。外部与内部共同的积极因素作用之下,我国因此度过了一次在世人眼中几乎无法翻越的难关,迎来了经济发展的黄金十年。

然而到2013年之后,中国经济再次迎来低谷。这一年中国市民的收支结余增速仅仅只剩下可怜的1.1%,甚至连2000年都不如。这一年中国爆发了震惊世界的钱荒,外资企业从这一年开始撤离中国,民营企业在惨烈的税赋和逼仄的经营空间压迫之下举步维艰。中国经济内外交困,几乎找不到出路。从这一年开始,我大央行发明了三位数英文的印钱大法,勉力支撑起日益脆弱的中国经济。

从2014年至今,中国市民的收支结余增速就日益萎缩。2014年,在印钱大法的支撑之下,收支结余增速勉强还有11.2%,此后2015年爆发股灾,2016年启动地产去库存,到今年的收支结余增速已经萎缩到只剩下7%。这里我补充说明一下,今年的数据至今只公布了一季度的数据,本表中1-5月的数据为根据一季度数据做出的推算数据,相信也不会有太大的错误。

收支结余增速已经降下来了,而地产泡沫却越吹越大。我们因此必须好好的计算一下,从1998年启动商品房市场改革以来,中国的市民群体,到底在商品房领域投入了多少资金,又剩下了多少棺材本。

请期待下篇。

本文由星火记者联盟(微信ID:cctv11227)供稿,于无声处听惊雷,敢讲话、讲真话,欧式家具一站式服务就去“齐居置家”www.qijugo.com!

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有