北京时间今天早晨7点,第31届夏季奥运会在巴西里约热内卢开幕了。不过这届奥运会可能会是历史上最不堪的一届奥运会。由于抢劫犯猖獗、体育设施和住宿条件奇差,外界对于巴西奥运会普遍不看好,就是巴西本国也有近6成的人不欢迎奥运会,抗议游行常常在街头上演。很多人形容巴西奥运会是灾难,更有甚者把巴西目前悲催的经济也怪罪在奥运会上,他们认为是奥运会是压垮巴西经济的最后一根稻草。

当然我们知道,世界大宗商品价格低迷,石油需求不振是让巴西经济衰落的外部条件,而巴西本国政局不稳总统被弹劾,疫情泛滥,加之失业率惊人则是巴西经济的内部问题。不过这些似乎都不能抵消人们对奥运会的仇视。

和巴西一样悲催的国家

奥运会常常被称为是一场花费不菲的面子工程。举办奥运会的过程中,除了体育场馆的建设,配套设施,交通线路等等都需要花大钱重新装点一番。当年巴西申办奥运会的时候正直巴西经济的巅峰,所以巴西有底气承诺举办一届成功的奥运会。如今早已物是人非,巴西经济疲软让巴西政府很难有充足的预算来完善奥运会的设施。所以被称为压块巴西经济的最后一根稻草也不为过。其实历史上还有一些国家打肿脸充胖子,明知没钱还要举办奥运会,这也让他们在当时付出了惨痛的代价。

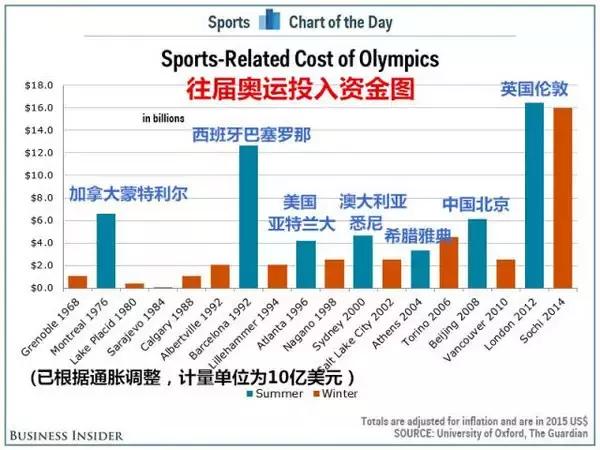

历届奥运会资金投入

从上面这张图我们可以看到,1976年蒙特利尔奥运会的投入规模是临近几届的几倍水平。这个异常数字让蒙特利尔政府饱受折磨。为了举办当年的奥运会,蒙特利尔市背负了高达10亿加元的债务,直到2006年,蒙特利尔用了整整30年,才偿还完其奥运债务。

而近期的雅典,尽管从数字对比来说比不上后来的北京和伦敦,但是雅典的经济很早就开始出现问题了。这点钱也让雅典捉襟见肘。2004年,雅典为了举办奥运会背负的债务和GDP的比重高达112%,这意味着每个家庭有5万欧元的债务在身上。

奥运经济学是假象吗?

上述的国家在举办奥运会的时候都付出了惨痛的代价。不过,传统印象里举办奥运会除了能够带来巨大的国际声望,还能为举办城市和国家带来巨大的经济利益。难道这一切都是假象吗?

其实要分辨奥运究竟会不会带来经济收益就要弄清两个概念:短期利益和长期利益或者直接效益和间接效益。上面的国家无论是巴西、希腊还是蒙特利尔都是在举办的时候遇到的经济问题,并没有看到后续的奥运影响力。换句话说这等于是把申办奥运的直接经济效益摆在台面上,而忽视了长期的间接经济效益。(直接经济效益指的是通过卖门票、转播权、赞助等收益;间接经济效益值得是后续旅游、交通运输、通信和基础建设等收益,这是一个长期的投资过程)

根据经济学家的模型推演,我们给出一些案例。还是刚才提到的希腊,直接经济效益肯定是亏损的。但是长期效益呢?

奥运会过后,希腊的游客数量持续增长,到2006年,只有1100万人口的希腊接待了创记录的1570万旅游者。希腊中央银行统计,2005年,希腊旅游业带来的经济收入高达110亿欧元,占国内生产总值的6.1%。希腊从旅游业获得的纯收入在欧洲国家排名第四。

可以看到,希腊从奥运后续效应获得的旅游收益远远超过举办奥运会的费用。综合来说明显是正收益。

其他一些近年来的夏季奥运会基本也是短期效应不明显,但是长期来说收益可观:

第23届洛杉矶奥运会投入5.46亿美元,其直接经济为2.27亿美元,间接经济为32.9亿美元,这一商业上的成功,开创了奥林匹克运动的里程碑;第25届巴塞罗那奥运会投入94亿美元,虽然直接经济效益只有0.4亿美元,但其间接经济达到260亿美元,获得巨大成功;第26届亚特兰大奥运会投入18亿美元,直接经济仅0.1亿美元,但间接经济达到51亿美元;第27届悉尼奥运会投入38亿美元,直接经济为4.5亿美元,间接经济达到165亿美元。

不过最为典型的案例是日本。1964东京奥运会被称为是奥运会有史以来对经济促进作用最为显著的之一。

1964年东京奥运会,直接经济收入出现亏本,完全是赔钱的奥运会,但日本经济的GNP(国民生产总值)却由奥运会前一年的增长10.1%,猛增到当年的26.1%,这被称为“东京奥林匹克景气”,也有一些经济学家甚至认为东京奥运会是日本进入世界工业强国的里程碑。

就算是本届举办国巴西,其实已经有大量的数据看好奥运会的后续效用。

1、8月3日,巴西央行公布的最新数据显示,奥运期间,预计里约奥运会期间将有50万名游客和1万名运动员前往里约,给巴西带来2亿美元的收入。同时巴西央行最新发布的报告预计,2017年巴西经济将恢复正增长,增速为1.1%。

2、巴西政府委托智库管理机构基金会(FIA)发布的报告显示,巴西国内有55个行业能从举办这项大型赛事中获益。排在首位的便是基建业,至少能获益10.5%;其次是地产业(6.3%),然后再是服务业(5.7%)、石油和天然气行业(5.1%)以及交通、通讯业(4.8%)。

3、国际货币基金组织7月发布的最新一期《世界经济展望报告》分别调升了巴西今年和明年的经济增长预期。报告认为,巴西近期采取的一系列经济措施正在逐步产生效果,持续两年的经济衰退已现缓和迹象。

所以,其实总结起来就是对于举办奥运会的国家来说抗住就是胜利。奥运经济学如果仅仅从直接经济的角度那么基本上没几个国家能赚钱,但是间接拉动效应确实回报率惊人。恐怕这才是大家愿意参与奥运申办的主要原因。

赚钱的买卖,为什么越来越多人不愿意做?

不过,还是有很多国家不认同经济学家的模型,甚至认为奥运会组委会为了寻求支援夸大了奥运会的经济作用。他们最直接的表态就是退出申办奥运会。

汉堡退出2024年夏季奥运会的申办。波士顿在汉堡之前就已经退出2024的奥运会竟逐。

汉堡和波士顿退出的原因是当地居民抗议意愿太过强大。抗议居民认为:

国际奥委会的说法严重夸大了各种经济上的好处。同时奥运会的申办预算会远远超出预期。PS:2012年伦敦奥运会最初的预算是24亿英镑,但最终却花掉了89亿2000万英镑。

另外,2022年冬奥会也有很多国家由于举办成本过高和对经济利益存疑而退出申办冬奥会。比如,斯德哥尔摩、利沃夫、克拉科夫、奥斯陆。

同时,已经获得2020年奥运会申办资格的日本,国内反对奥运会之声也是愈演愈烈。日本人担心的是:

1、日本老龄化严重,目前体育场馆已经过剩,举办奥运会不仅不会起到拉动基础设计建设的作用,还会进一步加重公共建筑过剩的处置问题。

2、日本经济低迷,社会普遍认为举办奥运会不会再出现1964年的经济壮举,还不如把资金拿出来给社会弱势群体。

日本是老龄化社会,GDP很难实现增长,而且今后的人口会逐渐减少。即使是硬要整备基础设施,最后也只会成为满足基本需求。况且市中心的公共建筑已经是供过于求。

未来奥运会适合谁接盘?

奥运会的经济效益长期经济效益到底我们没有条件加以验证,反正短期来说场馆、基础设施等建设费用摆在那里。不过,上面退出申办奥运会的国家(城市)或者对奥运有抱怨的日本其实有一些共性,这些共性其实也可以说明未来哪些国家会当奥运接盘侠。

1、能负担基本开支(最基础前提)

这是申办奥运最起码的条件了,如果像非洲的国家在荒漠里想要从一切从头开始确实不现实。希腊和蒙特利尔的债务估计也会让很多国家心有余悸。所以想申办奥运会起码都有点钱。

2、有意图发展或者改善基础设施的国家

办奥运会对于有意向发展或者致力于改善基础设施的国家和地区是最关重要的作用。东京奇迹,北京的环境改善等等都是最明显的例子。

3、旅游资源丰富的国家

希腊敢借这么多钱办奥运会就是对自己的旅游资源信心十足,所以有旅游资源的国家绝对可以想着靠奥运这个好招牌吸引人气。

4、年轻人多的国家

年轻人是办奥运的关键因素。从就业来说,办奥运能够帮助年轻人就业;奥运会作为一项充满激情的体育赛事,参与者也是以年轻人为主;所以年轻人多的国家可以通过调动年轻人的活力,赢得年轻人的青睐。

5、想提振影响力的国家

申办奥运会毕竟是综合国力的体现,举办奥运会意味着这个国家有志向成为大国。当年苏联和美国办奥运是为了让小伙伴的们站队,展示实力。日本和中国则是希望借奥运会来进一步提升经济腾飞带来的国际名望。

笔者偷偷透露一句不感觉印度最符合上述条件吗?

未来奥运会是神马形式?

照奥运会的发展趋势来看,缩减开支不单单是承办国家的意向,也是奥运会组委会所提倡的,从东京奥运会的筹备资金就基本能看出这种态势。所以未来奥运会的申办形式可能会有所改变。

1、联合举行

大家知道,欧洲杯作为国际重要的体育赛事已经开始选择联合申办的模式。

2008年欧洲杯,就是由瑞士和奥地利这两国联合举办的,2012年欧洲杯,则是由波兰和乌克兰联合举办的。未来的2020年欧洲杯,欧足联更是突发奇想,让全欧洲的11个国家的13个城市一起举办,这届颇为大气的欧洲杯,也被誉为“全欧欧洲杯”。

奥组委从欧洲杯中获取灵感,为了让更多有想法举办奥运会,但是又没有实力单独申办的小国参与进来,于2014年修改了奥运会章程:

2014年地时间12月8日,在摩纳哥召开的国际奥委会第127次全会上,举手表决了《2020奥运议程》的部分提议,其中最重要的一点是允许两个国家(地区)联合承办奥运会。

修改章程的意图很明显,允许两个国家申办奥运会,就是为了让更多的小国参与进来,分担成本,分享奥运带来的经济收益。

2、削减规模

除了分担共享模式以外,减少奥运会的比赛项目,削减奥运规模是另外一项奥运会未来可能的发展趋势。希望未来不要看到奥运会只剩下田径、游泳等热门项目。

3、建立筹备基金

笔者其实提议建立一个类似于基金的模式。比如东京申办,可以制作一份计划书,说明奥运会带来的收益,然后全球众筹,每个国家根据项目回报率和自身实力入股。资金筹集完之后,按照出资比例选取一种模式对奥运会之后的收益分成。

作者:韬略哥

来源:财经韬略

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有