为了买房,我们会不会过的像这部三级片一样?

来源:真叫卢俊的地产观(zhenjiaolujun)

因为尺度问题,21君略作编辑(你们懂的)

最近重温了一部电影,我大概在我大学刚毕业的时候看过这部电影,当时看,主要图的是里面暴力,血腥以及情色画面带来的感官刺激,而这一次的重温则看出了很多内涵。

宅男们应该都听说过这部伦理恐怖片,聊的关于香港房地产的一些事情。

名字叫:维多利亚壹号。

《维多利亚壹号》是一部以香港楼市为题材的伦常惨剧式恐怖片,讲述了一个被香港楼市逼疯的女人的杀人实录。

而这部限制级影片导演的作者,可能一说你都不相信,维多利亚壹号的导演是:彭浩翔

就是拍那个文艺清新爱情电影《志明与春娇》的导演

在拍出这么唯美画面作品之前,维多利亚壹号呈现的风格居然是……如此惊悚。

cut,不能比这个尺度更大了,抱歉下面21君需要打码

这么血腥暴力

以及绝对色情限制级的画面

而在大量暴力血腥的画面背后,其实说的是一个女人买楼的故事。

郑丽嫦,一看这个名字就是一个非常普通的人。

是一个普通的银行话务员,有着和我们大多数人相同的梦想,辛苦奋斗,只为了在大都市买一套属于自己的房子。

不过她从小的梦想就是想买“维多利亚一号”,因为这里能够看海。可以看出来小时候便是个单纯的女孩。

但是她却有着让人心酸的经历:小时候被强拆。

长大只能给初恋的情人当小三(没错,Eason客串渣男)

母亲去世

父亲患有癌症

想为母亲买一套新房住是她的心愿,可是等到母亲去世也没能如愿。随着房价疯涨,无论她如何奋斗好像仍离房子越来越远。

为了买房,她用尽所有可以的办法。晚上出来兼职做奢侈品销售。

而且是很早就出来工作,为了能够让家里可以住的舒服一点。

日常生活都是最低消费,连外出旅行这件事都不愿意做。

她实在凑不够钱,但是又想买房的时候,所以她想了一个办法,和现在不少人买房一样一样的:把房子合同价做高,这样就可以降低自己的首付款。

但是你要知道,对于她来说,除了首付款不足,日常的月供也压得她喘不过气,完全承担不了,银行流水也没办法证明,做高总价根本不可能得到放款。

最后没办法,她转向求助他的男朋友……在帮她男朋友嘿嘿嘿之后,

希望她男友可以借点钱给她。

但是她的男朋友环顾左右而言他,最后实在躲不过之后,来了这么一句:买楼这事,迟点再想吧。

另外,父亲因为长时间在工地工作,患有呼吸道疾病。当面临父亲急需高额手术费要抽干自己好不容易积攒的首付时,她的三观开始崩塌了。

面对病发的父亲,她选择的不是立刻急救,而是置之不理。为了满足已经变得病态的买房欲望,她脑子里想的是,父亲的离去,我就可以得到一笔保险补偿金,而这是我购买维多利亚一号最后差的一点钱。

但是命运弄人。

拿着保险金的她高高兴兴地去买房子,可是接下来发生的事情却彻底让她崩溃。

当她准备好了这一笔钱的时候,带着首付款去和房东见面的时候,却得到了中介这么一句话:业主反口加价。

是不是觉得特别的逼真和残酷?

这个时候的她已经开始崩溃。

原本看好的房子,却被坐地起价。“我只是想买房子而已,干嘛突然加价呢”,女主的无奈和气愤相信不少人都体验过。

已经入魔的女主,可怜一个人的力量面对房价,又能改变什么呢?于是她有了一个更加疯狂变态的想法!杀门灭人!将屋子变成凶宅就能降价了!

于是就有了接下来一连串变态血腥的情节。

一个晚上的时间,她杀了一个楼层里11个人,12条人命。

首先目标被她锁定在一个老公经常出去鬼混,独居的孕妇。佣人也被无情杀死,回到家的老公也难逃一劫。

21君仿佛看到了叶璇?

原本杀了这一家三人,她的目的就已经达到了,可是邻居太吵却又激起了她变态的杀心。原因是父亲重病时,经常被邻居大声的喧哗给吵醒而饱受病痛折磨,可怜她似乎已经忘了父亲早已间接死在了自己的手上。

于是,深夜吸毒自嗨玩群p的五个少男少女一个个死在了女主的手下。连最后来阻止的警察都没能幸免。

此时的女主已经完全变成了一个疯子。

一个改变不了房价的人,却用了这样的方式,改变了一个小区的房价,最后得偿所愿的买到了那梦寐以求的维多利亚一号。

这就是这个故事主要的架构,一个女人,为了让家里能够住上海景房的梦想,从努力到偏执到疯癫的过程。

但是,极具荒诞意味的是,维多利亚壹号,看上去很高端的名字,其实,在整个香港里看,其实就是这么多鸽子笼里的一个罢了。

费尽心机到手的房子,其实并不是什么豪宅,唯一的优点也就是能看海罢了,实际上房间小的连床和衣柜都放不下。

然后在买了房子的没几个月,所以随之而来的就是——

金融危机

一切的一切,在影片的结尾化成泡沫。

而这个看似很血腥的故事里,却反映了很多现实社会的问题。

故事的开头就介绍了背景:

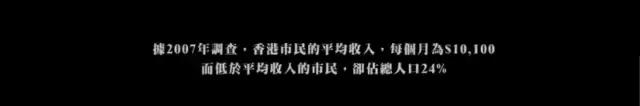

整个香港贫富悬殊明显,有24%的人收入低于平均水平。而且从1997到2007十年时间,市民平均收入只增加1%,而一年香港的房价就增加了15%。

这样扭曲的数字创造出了一个扭曲的房价,香港一个600英尺的房子要卖到700多万港币。而这个面积,换算成平方米差不多只有50多平米。

而为什么会制造出这么多贫富差距,电影里也有展开来聊。

比如说:

有钱人,银行想着各种办法把钱塞到他们账户上借给他们,而真正像郑丽嫦这样需要借钱的人,却在银行那边借不到钱。

当时银行对于借贷,非常的随意而且不控制风险,银行内部员工之间的对话就显示无疑。

当女主质疑说这么随便借款会不会有危险的时候,得到的答案是:银行自己不会去追责,坏账就坏了。

而且银行内部也鼓励员工多借贷出去,这样他们的提成比平时更高。

在这样的利益诱导的驱使下,钱被大量的有钱人给拿走。

而另一头的矛盾来源,电影直接指向了开发商。

在打着城市升级改造名义下的开发商,非法抢占百姓房屋,实行暴力拆迁,女主的房子就是这种背景下被拆迁了,这也是为什么她一定要买一套海景房的核心原因。

电影里有一个画面非常震撼:在一栋老房子的映衬下,我们可以清晰的看到对面工地快速施工的场景。

但是搞笑的是,所谓的城市升级,给香港的城市带来的却是这样的建筑。密密麻麻,让人有密集恐惧症的,蜗居。

不少人眼中的香港是这样

是这样

但是真实的场景大部分是这样

这样

这样

你以为开发商会为城市带来一个个作品,其实大部分都是为了逐利,做出一个又一个的鸽子笼。

所以整个香港呈现出的最终格局是:

——资金流放政策,让马太效应更加明显,有钱的人越来越有钱,没钱的人越来越穷。

——房地产在这样的氛围下被各种资金各种的炒,价格水涨船高。但是因为没人愿意做出好产品,所以哪怕是鸽子笼,依然是天价

——而真正需要住,哪怕是鸽子笼也愿意住的普通老百姓,却要面对一个一般但是却天价的房子

这个就是香港的现状。

仔细想想,有没有和现在的上海北京有点像?

或者说,我们的一线城市,有没有越来越向香港去靠拢?

看看现在我们的资金流向,看看我们的房地产市场,说实话,多多少少让我有点细思恐极。

特别是影片一开头便提到了:根据真实故事改编。

让我感觉仿佛历史马上就要在我们眼前重演,于是我开始在网上搜索真实的故事背景。

最后得出的结论是,根据真实故事改编只是导演为了宣传而加的噱头,这让我感到庆幸,还好还好,这样疯狂的事情并不会发生在现实生活中。

可能虚构的反而是最真实的,仔细又想一想,现实生活中楼市的疯狂和波动,造就的疯狂事情还少么?

为了买房一家男女老少组团办离婚疯不疯?

为了炒房丢下自己幸幸苦苦办下的实业和员工的老板疯不疯?

为了买房省钱不吃肉的吃货疯不疯?

......

太多太多疯狂的事情在我门身边上演,太多太多病态的三观被我们认为很正常。影片里极度血腥变态的场景让我们难受作呕,同时庆幸好在不是发生在现实生活,可在我看来,这却恰恰是现实生活的映射。

唯一有区别的是,电影里女主的屠刀是斩在了肉身上,让人深刻感受到切肤之痛。而现实生活中的刀,是一种心魔,斩的却是我们的灵魂,这是你我根本察觉不到的。

为一套房,可以放弃30年的自由去还贷。可悲哀得是,房价永远比人工涨得快,那些曾经拆掉的房子里的眼睛,看着这片只属于富人的海景,连愤怒的资本都攒不起。

整个香港的空楼盘都在等着自抬身价,谁肯踢开红利给这些蚁民们一个蔽所?

这部电影给我太多启发,无论你现在是否在买房路上奋斗。

虽然说故事是虚构的,但是这句话太真实。

我不要钱,我就要房子。

电影的开头,说了这么一句话:

一个疯狂的城市,要生存,就须变得比它更疯狂。

说的是香港,但是好像也是

上海

北京

深圳

广州

……

但愿这一切都是虚构的。

现实的奇葩:30年前“假结婚”,30年后“假离婚”

上文说的是香港房地产的故事。物过境迁,如今曾经望而生寒的香港房价,竟也被我们踩在脚下。

数据来源:IMF

北京房价工资比世界第一!第二名是上海,第三名是深圳,第四名才是香港。还有很意外的第五名天津,第七名广州,第十名重庆……

所以,没有香港电影的变态恶心,但现实中的奇葩事也频繁发生。

上海人,一贯以小资和务实示人,但疯狂起来着实吓人。政府已辟谣,既不会有“认房又认贷”,也不会限制离婚买房。但是,人们却“宁可信其有,不可信其无”。

事实上,在深圳和南京,离婚购房也如火如荼。

30年前“假结婚”,30年后“假离婚”,都是为房子。正所谓30年河东、30年河西,让人哭笑不得。背后道理如出一辙:房子历来都是百姓财富追逐的对象。

资产泡沫时代已来临。转型完成之前,货币宽松断然不敢收紧,而“资产荒”已变为“资产慌”了。未来,人与人的收入差距,不是可怜的工资上,而是资产收入。拥有不动产,对冲史无前例的储蓄缩水风险,成为普拉大众晋级或保级的唯一通道了。否则,就像《北京折叠》中所描述的,被甩到第三空间了。不管承不承认,过去10年,买房都是创造增量个人财富的最优介质(没有之一)。

离婚换来的是,首付低几十万、月供少1/4左右,何乐不为。至于泡沫,天塌下来,个儿大的先顶着。

房价永远涨?某知乎匿名用户的回答引起了不少人的共鸣。

图片来源:最聪明的资本(Cleverfinance)

延伸阅读:这一代年轻人的命运和奋斗

来源:微信公众号“向小田”(xiangxt1984)

我是2009年研究生毕业的,刚毕业的时候,在世纪公园(上海浦东某个金融民工聚集的地方,许多刚毕业的学生租那儿)和同学合租了一套三居室的房子。彼时,我对于房租、房价毫无概念,所以直到最近,同学跟我说起,当年我们合租的小区,房价才1万多,我才愕然过来——现在已经7万多了;而说到租金,我们当时合租的100平米的房子,月租3500,现如今已经涨至约9000元。

同学和我,一个进了券商当研究员,一个进了央企炒股票。当时我们是在美国次贷危机引发的全球金融风暴的背景下找的工作,实属不易。还记得当时各种面试,到最后一轮时,总能碰到欧美留学归来外资大行实习的,什么Lehman Brothers之类,跟我们这些土鳖竞争少得可怜的空缺。

在这样的环境下,我们开始了金融业的生涯,从一个搬砖民工做起。我们期望着有美好的未来,将来攒够了钱,在北上广成家立业,买个房。这也许是最实在的“中国梦”吧。

现在,这些新招进来的年轻人,也走着跟我们一样的路,起薪和当年的我们,也相差无几。然而,房价和房租,却已经改天换月。

前几天看到一个“北漂”在网上写到,她刚毕业时,工资是5000,房租是2000。如今几年过去了,工资涨到了8000,房租却涨到了5000。

我没有统计局的数据。但是根据51job和搜狐财经的几个统计,2015年和2016年,大学毕业生的平均起薪也仅在4000-5000元之间。这个数字的涨幅,别说跟房价了,就是跟许多物价增长水平比起来,都已经相当低了。

在一线城市,现如今想要靠工资的增长来买房,似乎成了一件不能实现的事情。

要想要追赶上房价的增幅,个人财富必须也呈现一种指数型增长的状态。这对人的要求太高了。为了减轻这种目标难以达到的痛苦,全社会给描绘了一种全民创新,万众创业的彩色泡泡,让许多人觉得,依靠自己的努力,创业找来VC融资,烧钱走向上市路,当上CEO,迎娶白富美,分分钟追赶马云似乎成了触手可及的事情。却忘了创业的道路,是一将功成万骨枯。

不是在说创业不好,而是说,通过呼吁广泛的创业活动,改善年轻人的生存处境,是一件非常小众的道路,解决不了群体的问题。

这一代年轻人,面临的是更为宏观的问题。

他们走出象牙塔,首先发现的是一个阶层日益固化的社会。上层阶级占据着绝对的优势,并且通过各种高成本的支出,包括学区房、留学、补习班、精英夏令营、暑期实习机会等,进一步巩固下一代的相对优势。

他们刚踏入社会,就发现工作和生活的压力已经占据了生命相当比例的时间。为了生活疲于奔命,80年代那种全民阅读或者文学热在现如今的商业社会一去不复返。富士康生产线上的工作,又怎能有空去思考未来的成长路径呢?

他们为了追逐收入的增长频繁跳槽,因为金钱的诱惑实在太大,不敢做那些脏活、累活、短期没有见效的工作。不敢在战略上投入,反而白白丧失了战略上的机会。

他们轻信媒体营造的创业神话,有的人甚至从体制内、大公司辞职,做着估值上亿、上市并购的美梦,却在股灾之后遭遇资本寒冬,在现实面前节节败退,事业多年如温吞水。

他们买房晚了几步,又不敢在房价高企时加杠杆入场,一方面担心房价暴跌,一方面担心房价暴涨。最后下定决定高位接盘,却发现依然还要用抢的,比别人多付出几百万的成本。

这一代年轻人的命运,难道要被时代所碾压吗?

一个时代,会对一个民族一个群体的心理产生影响。就比如日本,50-60年代的人,对工作、对未来,都自信满满。而泡沫年代出生的人,一出生就碰上失去的二十年,做事谨小慎微,反而没有自信没有激情了。

还能有改变的空间吗?当然有。我给大家几条建议。

1.读万卷书,行千里路

很多人会讲,要解决眼前现实的问题,怎么给了一个如此大而空的建议呢?我是这么理解的。见的多了,去的地方多了,你对世界的理解就会变得不一样。一些蒙在眼前的问题,很可能因为这个理解的不一样,换一个角度去看,就有了解决方案。

见得多了,遇到各种机会的概率也会增加,生命的丰富程度也在增加。比起一层不变的生活,你作出行动,改变自我和周边的可能性也在提高。

没准,当你发现了世界的美好,就不会执着于一两套房。

2.适度创业,寻找突破

在本职工作之外,利用业余时间,适度test一些创业想法,反复试验,反复迭代。很多创业的主意都是那些在大公司的人利用业余时间想出来的。一些成名的作家,也是在下班和周末写出了著名的小说。

马(伯庸)亲王在外企工作的那么多年,现在谁还记得他的供职公司呢?郝景芳的《北京折叠》获得雨果奖,让人几乎忘了她是中国发展基金会的一个研究员。

给自己一个plan B,让自己永远有一种动力去追逐不一样的东西,没准可以找到一条新路呢?

3.关注理财,善用投资

你不理财,财不理你。好不容易攒了点钱,都存在银行吃利息,这不是白白给别人做贡献吗?

生活中,其实有很多投资机会。善于挖掘,滚动雪球,积少成多。别两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书。多少在网上天天唱空房价的,拿着几份研究报告就行了?多出去走一走,让中介带着多看几套,比什么研究都强。

马云老师曾经这么说,今天很残酷,明天更残酷,后天很美好。坚持住,别放弃。命运这个东西,你不向它低头,它就会向你屈服。

来源:21财闻汇综合自:真叫卢俊的地产观(zhenjiaolujun)、证券时报(作者:李宇嘉)、“向小田”(xiangxt1984)等

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有