作者:格隆汇·苍鹰

这位给自己起了中国姓的老人晚年常望着中国的方向,身在美国心却盼着回中国,在他心底,他仍执拗地以中国为家,哪怕这个国家如此深地误解着他甚至伤害着他。他晚年极钟爱这首诗:“我要这样地死去/漫漫时日使命已履/已得酬报的我心中有一只岁暮百灵在歌唱。

上周出差,偶然碰到之前调研过的一家港股上市公司——安贤园的老板,相聊甚欢,最后临分别的时候,对方不经意问了一句,“你知道伐,司徒雷登的骨灰就安放在我们杭州的安贤园。“

我想我是知道的,思绪涌上心头,教师节也快到了吧,该去看看司徒雷登了,一位真正的教师。

(杭州·安贤园司徒雷登墓)

半个世纪前,1962年9月19日,已经半身不遂的司徒雷登,悄无声息地在美国首府华盛顿离开人世,几乎没有引起任何人的关注。

世人对他的评价,既是政客又是学者,既是狡猾的对手又是温馨的朋友。就是这样一位身份特殊的对手,在中国生活了56年,创办了著名的燕京大学,又留下遗嘱愿埋骨中国的朋友,我们究竟怎样才能理解他这份深沉而复杂的感情。

受到中国的召唤

司徒雷登的父母都是早期到中国的美南长老会传教士,从血统上说,他是一位纯粹的美国人,而用司徒雷登自己的话来说,自己“是一个中国人更多于是一个美国人”。

清朝同治、光绪年间司徒雷登的父亲主管杭州基督教天水堂,司徒雷登就在这里出生。所以司徒雷登自小会讲一口纯正的杭州话,并跟随母亲学习英文、拉丁文、数学、历史等知识。到河坊街王润兴饭庄吃饭,会对伙计说:“件儿要瘦、肥了倒胃;木郎豆腐多放胡椒,要烧得入味;响铃儿要熬稍!”后来他还学会了南京话、苏州话和上海话。

1887年,司徒雷登11岁,回到美国弗吉尼亚州上学,在那里,司徒雷登被小朋友讥笑为不会说英语的怪物。1893年考入汉普顿悉尼学院,1896年他大学毕业,到母校潘托普斯学校当拉丁文和希腊文教师。1899年入弗吉尼亚协和神学院读神学。司徒雷登在大学期间受“学生志愿国外传教运动”的影响而转到神学院,立志于传教。

司徒雷登在自传中回忆到,在神学院学习的第二个学期,他感受到要去中国的召唤。他所信仰的是一位为了别人肯牺牲自己的神,他彻夜反省自己是否愿意抛弃物质因素和人生种种享受而为了信仰的无上价值而牺牲。最终,他决定以一生来回应这份召唤,这一召唤就在中国呆了四十五年之久。

1904年司徒雷登结婚后偕妻子回到杭州,成了第二代美南长老会传教士。1905年跟随父亲到中国许多地方布道,并钻研汉语。随后的几年司徒雷登跟中国结下越来越紧密的联系,1908年开始任金陵神学院希腊文教授,1910年任南京教会事业委员会主席,辛亥革命时又兼任美国新闻界联合通讯社驻南京特约记者。

执掌燕京大学第一任校长

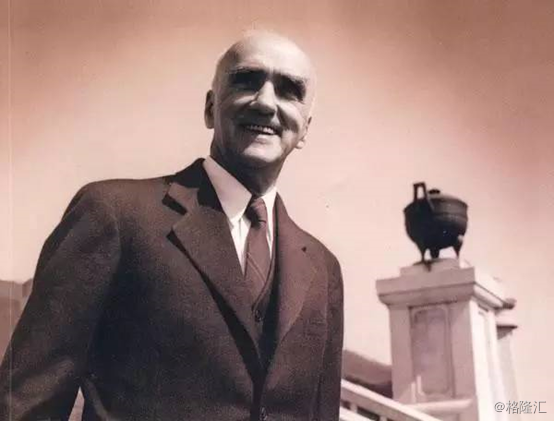

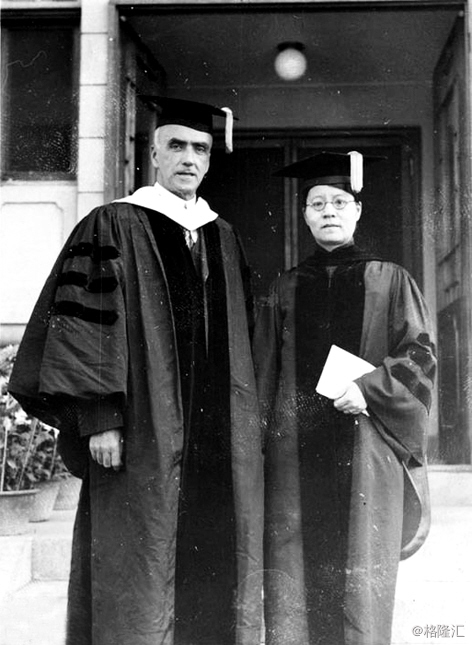

(任燕京大学校长的司徒雷登)

1918年,北京有两所教会大学决定合并:一所是汇文大学,一所是协和大学。这两所私立大学在1900年的义和团事件后试图合并,却因内在矛盾太多,多次协商未果。直到1918年才达成妥协,决定选聘一位与原来两校都没有关系的人担任校长。

当年美国“学生志愿参加海外传教运动”的领袖罗伯特·史庇尔(RobertE.Speer)认为“司徒雷登深切了解中国,于在华传教人士中对中国青年最具影响力,而且才华与学养出众,思想开朗,中外人士都心仪其人。”因此他判断司徒雷登是燕京大学校长的最佳人选“。基督教青年会国际协会副总干事布鲁克曼(F.S. Brockman)则推荐说:”司徒雷登的才具足以出掌任何教会机构。他出生中国,此为其他同行所望尘莫及。他中文与英文都运用自如,而且深谙中国文学,可称一时无俩。他的心灵也属难得的品质。我相信他举世无仇敌。在未来的大学里能调和中外,折衷新旧思想的,我不作第二人想。“

但是司徒雷登本人对于这项任命却并非心甘情愿,在他后来的回忆录中,他说:“……我实在不愿意去。我对金陵神学院的工作十分满意。”他的许多朋友,也认为那是个“无法收拾的烂摊子”,劝他不要去。但是他的一位老朋友哈利·卢斯博士(即美国《时代》周刊创办人享利·卢斯的父亲)却对他表示了支持,但他同时提醒司徒雷登,在应聘之前,应当仔细审查经费方面的问题。

哈利确实是点出了当时最重要的一个难题。

包贵思女士(她是冰心先生的老师)在她写于1936年的《司徒雷登博士传略》中回忆:“那时的燕大是一无可取。我们很局促地住在城内,没有教员也没有设备……学生不到百人,教员中只有两位中国人。许多西方教员,不合于大学教授的条件。”更要命的是“常年经费有一半是落空的”。

司徒雷登作为一个出生在中国并对中国有深厚感情的美国人,他认识到创建一所新大学,可以更好地服务于中国,而且这个任务跟美国也没有什么冲突,所以司徒雷登最终是接受了这份沉重的任命。

随即,司徒雷登四处募捐,为燕京大学在北京西郊建造了一所宫殿式的美轮美奂的新校园,不惜出重金延请一批中外著名学者来燕大任教,提升燕大知名度和学术地位。到上个世纪二十年代,燕园之内已经是名师云集,国文系有顾随、容庚、郭绍虞、俞平伯、周作人、郑振铎等人,历史系则有陈垣、邓文如、顾颉刚等人,哲学系则有张东荪等名宿……名师出高徒,雷洁琼、冰心、费孝通、侯仁之等等,则是那一时期的学生。

而1927年,司徒雷登一手促成的燕大与哈佛大学合作组成的著名的哈佛燕京学社,不仅促进了中美文化交流,而且真正让燕京大学跻身世界一流大学地位。

到1930年代,燕大已发展成为中国学术水平最高的教会大学。

到1937年止,燕大收到的捐款高达250万美元。1917~1918年,燕大总预算为3.5万美元,有87%来自教会捐助。1937~1938年预算为21.5万美元,教会捐助达14%以上,美国私人捐赠为55%。

据统计,从1919年到1952年,燕大办学仅33年,注册的学生达9988名,为中国培育了一大批高水平人才,其中中国科学院院士42人,中国工程院院士11人,各学科带头人超过一百人。

司徒雷登支持学生运动,九·一八事变后,他亲自带领数百名燕京大学的师生上街游行,抗议日本对中国的侵略。支持学生的爱国行动,是司徒雷登主政燕京大学20多年里始终坚持的理念。司徒雷登提倡学术自由,要求燕大的学生既中国化,又国际化,司徒雷登还注意与学生、员工互动交流,对待学生和蔼可亲,对待教职员工热情温暖,给许多学生和员工留下了深刻印象。

生于杭州归于杭州

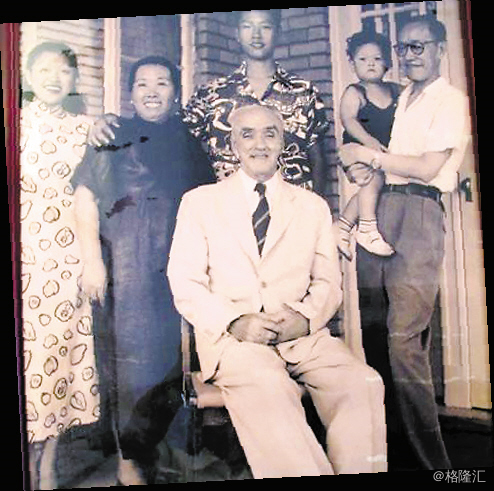

(司徒雷登与傅泾波夫妇一九五一年合影)

1949年4月,解放军攻占南京,司徒雷登没有随国民ZF南下广州,留在那里。1949年8月2日由于美国在华政策的彻底失败,司徒雷登不得不悄然离开中国返回美国。

回到美国仅3个月,司徒雷登先生回到美国后患上了脑血栓,导致半身不遂和失语症。在意识到自己可能不久于人世时,司徒雷登立下遗嘱,请傅泾波在他去世后,如有可能,将他的骨灰安葬在他妻子的墓地旁。1962年9月19日,司徒雷登因心脏病突发在华盛顿去世,终年86岁。

此后,傅泾波先生两次回国,并两次向有关部门提出将司徒雷登的骨灰安葬在燕园的请求,但都未获得明确的答复。1986年1月,傅泾波亲笔上书邓小平再次提出司徒雷登骨灰回中国安葬的问题。1986年6月,经中共中央书记处批准,北大校务委员会主任王学珍去信同意司徒雷登骨灰以原燕京大学校长名义安葬于临湖轩。“不料,一群‘马列主义老太太’联名反对,事情不得不搁置。”燕大校友王百强回忆,有人联名上书反对安葬。后有燕大校友感慨到:“偌大的燕园,竟容不下一个司徒雷登!”

傅泾波先生1988年去世后,司徒雷登的骨灰一直由傅的女儿傅海澜女士供奉在家中。傅泾波的后人也一直没有放弃实现司徒雷登的遗言的努力,大家开始考虑让司徒雷登骨灰安葬杭州,杭州不仅没有拒绝,反而积极欢迎司徒雷登的归来。大家一致认为,司徒雷登出生在杭州,会讲一口杭州话,又是杭州的荣誉公民,家庭成员中,父母和两个弟弟均葬在西湖之滨,耶稣堂弄又有他的故居和讲过道的天水堂,因此,若不能回葬燕园,杭州当是首选。

(08年杭州半山安贤园,燕京大学老校友在墓前鲜花)

经过大家的一番努力,2008年,在美国驻华大使雷德、燕京大学老校友们和杭州市民的注视下,阔别中国60年的司徒雷登之魂,再度回到了中国杭州。

11月17日,前美国驻华大使司徒雷登的骨灰葬于杭州半山安贤园。墓碑上简简单单写着他的中英文名字和生卒年月,还有“燕京大学首任校长”字样。

终于,在司徒雷登去世46年之后,得以在杭州半山安贤园落土为安。

结语

据说在司徒雷登离开中国前夕,曾经和中国GCD高层秘密接触,也打算前往北京磋商美国承认中华人民共和国ZF事宜,但是被提前召回,未能成行。8月8日,新华社播发了毛泽东的《别了,司徒雷登》,将他作为美国的象征而极尽讽刺,说他是“美国侵略政策彻底失败的象征”。这篇文章还被收入了中学语文教材,“司徒雷登”这个名字在中国成了声名狼藉和失败的代名词。

然而,闻一多在《最后一次演讲》中有段谈司徒雷登,但是1949年后出版物中总是删除这段话。这段话如下: “现在司徒雷登出任美驻华大使,司徒雷登是中国人民的朋友,是教育家,他生长在中国,受的美国教育。他住在中国的时间比住在美国的时间长,他就如一个中国的留学生一样,从前在北平时,也常见面。他是一位和蔼可亲的学者,是真正知道中国人民的要求的,这不是说司徒雷登有三头六臂,能替中国人民解决一切,而是说美国人民的舆论抬头,美国才有这转变。”

中国终于有勇气凭良心说话,承认自己对不起司徒雷登,对不起这位为中国活了一辈子的美国人。国人常说“滴水之恩,当涌泉相报”,但面对人家的“涌泉”之恩,我们“滴水”回报也没有,到现在还在猜疑他办学的动机,还有人抱着他是“帝国主义侵略中国的工具、美国对华政策失败的象征”的观点不放。

越过历史的沧桑,越过战争、离乱、一个民族的悲情以及意识形态的对峙,客观而言,司徒雷登无论是在中美关系史上还是在更广泛的中国对外关系史上都终究是一个“政治上的小人物”。他的“大使”岁月只有短短两年时间,而在此之前的48年,他一直在中国从事传教以及教育工作,并因此获得尊敬。作为燕京大学首任校长,主持燕大校务达27年之久,学林至今流传着他骑着毛驴为燕大筹款的逸事。

司徒雷登墓在杭城东北郊安贤陵园,这里苍松翠柏,流水潺潺,飞瀑四溅,风景宜人。

欢迎登陆『格隆汇』官网www.gelonghui.com

或下载『格隆汇』APP,获取更多精彩资讯,与作者直接交流!

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有