“柴门闻犬吠,风雪夜归人。”这本是刘长卿描写冬天旅客路上所见所闻的诗句。然而,放到现今,却成了大城市中一批特殊人群的真实写照。

我国算的上大城市的只有北上广深,可就是这四座城市却几乎聚集了全国主要的人力、物力和财力。同样,因为资源集中,这四座城市成为了全国人民一心向往、大展拳脚的圆梦舞台。

可是,“纵你虐我千百遍,我却待你如初恋。”许多大城市的外来务工人员勤勤恳恳奉献青春,但最后连一个户籍都没有,更惨的是还不得不衣锦还乡。轻轻的我走了, 正如我轻轻的来,不带走大城市一针一线。

以前,有人说“中国地大物博”,可就是在这片博物大地上,部分人群依旧物资匮乏,这部分人只能继续忍受物稀之苦。笔者到现在还依稀记得中小学时期,老师一直唠唠叨叨的“地大物博”。至今每次细想,中国地大是没错,可相对的却有全球四分之一的人口需要养活,物能博吗?中国人口基数大,做乘法什么都大,做除法什么都小。资源分配不平衡是现今大城市病的根源。

官方口径公布的2016年中国人口数据已经达到了13.8亿,加上一些黑户口的话,估计实际人口近15亿。这么多人口对应的只有每年70多万亿的GDP,人均GDP排名全球倒数。

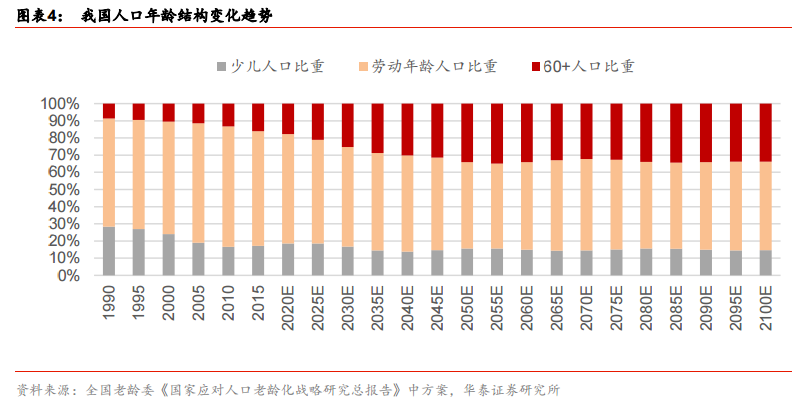

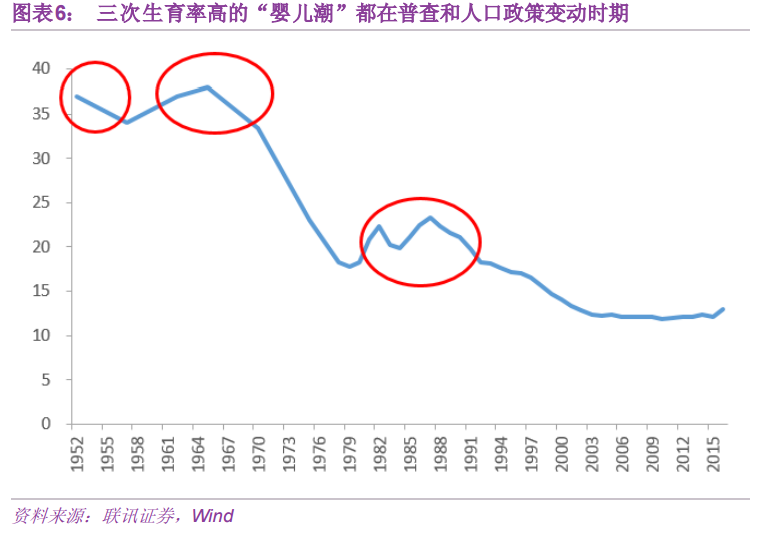

同时,中国已经进入老龄化初级阶段,中国60岁以上人口占总人口的比例已经超过10%。2015年开放的二胎政策并获得理想的结果。年轻一代中,不少生活在大城市中的中产阶级进入了低欲望状态,国内单身人口已超2亿,而且,这部分人群主要是出自自身意愿拒绝婚姻。我国正面临人口拐点所带来的系统性风险威胁。

中国的人口自然增长率已经降到了千分之五。根据联合国此前的预测,2030年左右将是中国人口的拐点。在经济结构没有摆脱传统密集劳动性产业的基础上,中国需要和时间赛跑了。

也许很多人都不愿意承认,但中国的确步入了日本过去的轨道。中国发达城市就那么几个,谁不想享受优质资源呢?可现实是,资源是有限的,需求是超载的。中产为不确定的形势焦虑,底层担忧自己的未来。中产焦虑和底层担忧叠加形成了争抢一线城市有限户籍的现象。

大城市人满为患,中小城市却留不住人。国内有些地区甚至出现了大量人口外流现象。东北三省情况最为明显。随着大量人口特别是年轻人的外流,土地荒废、产业萎缩、经济衰退。人往高处走水往低处流的规律促使了一线城市人口虹吸效应泛滥。

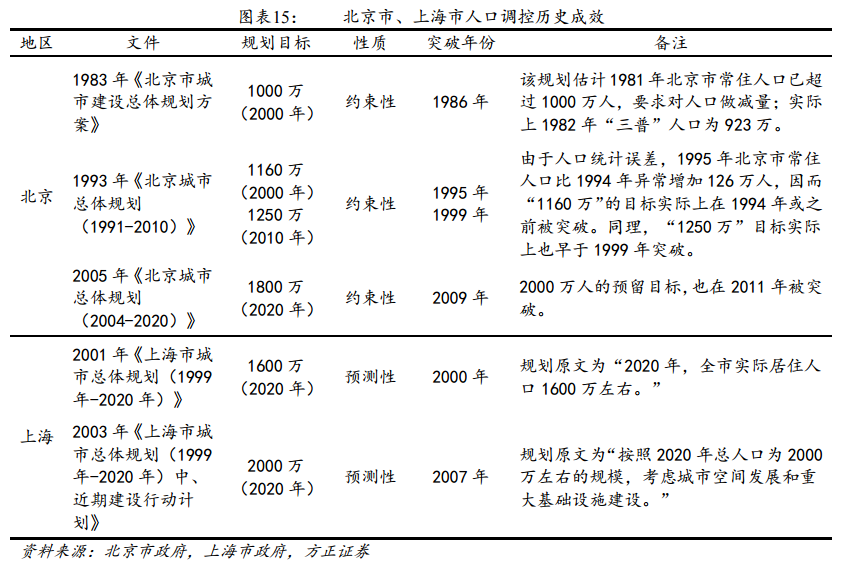

这种现象如果任其自由发展的话,结果只有一个,少部分城市不堪重负、大部分城市呈现空心化现象(这种现象东北已经非常明显)。为此,行政干预少不了。政策调控有其必要性但又不能失了情怀。北京和上海是国内仅有的提出人口上限硬指标的城市。北京定为2300万,上海定为2500万。可是,这个指标是否合理、会不会有所变数却不得而知。

回顾历史,北京和上海曾好几次定过人口上限目标。北京有三次、上海有两次。(如下图)

对比政策目标与实际情况不难看出,人口上限这个指标似乎就是用来被突破的。不过,当时的背景和现在截然不同。从历史记录可以看出,北京上一次调整人口上限指标是在2005年,上海是在2003年。那段时间恰恰是中国经济高速发展时期,由于北京和上海原本就具有得天独厚的优势,经济红利期中城市扩张加快,城市承载能力也随之上升。此前,北京和上海都有扩大行政区域的计划,实际上也在有条不紊的吞并周边区域。因此,城市扩容了,经济又高速发展了,人口上限自然有条件上修。

不过,现在情况可不一样。中国经济将长期处于L型中一横,甚至有可能这一横还是往下偏的。这种情况下,城市发展减速或停滞也不是什么稀奇的事。城市发展放缓,但人口流入压力却不减的话,城市早晚超载。所以,大城市控制人口就成为了没有办法的办法。从某种意义上而言,这是另一种被倒逼式的变化。

眼下,大城市的饱和与人们追求幸福的愿望形成了博弈关系。蛋糕有限不够分,僵局如何打破?

人为财死,鸟为食亡。全国各地那么多人争先恐后的往一线城市挤,理由无非这么几个:资源丰富、机会颇多、薪资较高。想要把人搬出去,就得把蛋糕也分出去。

国内现在很多城市在炒“中心”概念,动不动就是“金融中心”、“科技中心”、“文化中心”、“贸易中心”……有些根本莫名其妙,一个内陆地区居然要搞“贸易中心”(不方便点名,一点名可能就发不出来了)。一个连就医、教育问题都没解决的地区要搞“文化中心”,这不是扯淡吗?要把人迁出去可不是靠忽悠、包装,必须有实实在在的产业迁移才能带走一批人。

产业创造就业、就业创造财富、财富吸引人群、人群带动地方发展。同时,落后地区的产业选择不应与一线大城市互为竞争,而是进行互补。

北京、上海、深圳加起来已经有三个金融中心了,可即使这样,还有不少地区争当金融中心,这怎么可能有发展前途呢?

而且,更糟糕的是,有不少地方挂羊头卖狗肉,炒着概念、制造舆论进行招商引资。比如,由于监管不到位,许多打着特色小镇名义的产业发展实际上是为了炒房地产。今年5月4日,发改委、农工委、规土委、住建委四部委联名发布《关于进一步促进和规范功能性特色小城镇发展有关问题的通知》,“严禁以特色小镇名义圈地”。请注意,文件中用的是“严禁”。

笔者在此透露一点关于政策文件知识。在政策文件中,否定性用词也是分等级的,程度由轻至重分别是:警惕、防止(预防)、不得(不许)、禁止(杜绝)、严禁。“严禁”属于最高级别的否定。

可见,许多地方依旧留恋着以前房地产创造GDP的模式。既然地方政府只会搞房地产,那又谈何吸引人流回归呢?一线城市因为高房价已经成为了年轻人的伤心地,其他地区本身吸引力不如一线城市却还复制这种模式,傻子才去那种地方发展。最简单的道理,同样的生活成本,一线城市收入是其他地区的两倍或更多,有人会去其他地区发展吗?

此外,我国当下的城镇化发展也在加深大城市病。2016年,中国城镇化率57.35%,距离70%的既定目标存在一定差距,在城镇化方面的工作还会继续。但我国如今的城镇化发展主要依靠人口流动完成,而非本地城市建设带动。一味的把人往城市里赶却不注重城市发展,结果自然是都去北上广深了。(一样是背井离乡进城,当然是选最优选项)

那么,放眼中国有没有成功的案例呢?深圳可以算半个而杭州是可以借鉴的对象。

众所周知,深圳是目前全国最年轻的城市,几乎全国各地的年轻人都前往深圳谋求发展。深圳利用政策吸引科技企业入驻、扶持创业从而带动了经济发展。在短短几年时间内,深圳从一个二线城市摇身一变成为一线城市,如今已有赶超广州之势。从深圳的案例可以看出,利用产业吸引人流是完全可行的方案。

但是,深圳也只能算半个成功案例,因为深圳产业空心化问题逐渐浮现。随着以华为为代表的一批科技企业相继把制造中心迁出后,深圳实体经济出现了真空。而创业本身并不是产业,在创业成功率不足5%的情况下,创业企业死伤惨重。媒体口中风光无限的创业者其实只是极少数,相比大量失败的创业者,成功者属于极端案例。

当前,深圳除了实体产业出现拐点外,之前炒的沸沸扬扬的房地产行业也出现了衰退迹象。根据易居研究院副院长杨红旭最近的公开讲话透露,深圳的房地产市场有价无市,部分地区房价已经出现了两位数降价。网上有不少人抱怨深圳被房地产毁了。事实证明,深圳模式并非可持续发展模式。创业也许能在短期内带动就业,可绝不是长期可持续发展的路径。

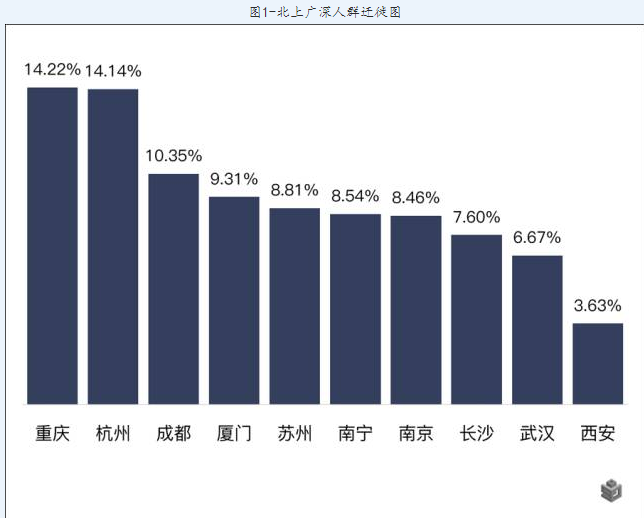

与深圳形成鲜明对比的是杭州,杭州虽然也只是个二线城市,但其发展速度已经处于全国第一阵营,以互联网产业为基础的实体经济发展带动了杭州的城市发展。根据艾普大数据现实,今年杭州与重庆成为一线城市被挤出人口的主要投奔地。

杭州未来能不能成为一线城市不得而知(基础设施过于落后、高房价问题突出),但这却是解决大城市拥挤人口的一条途径。

所以,想把人请出去,得先在别处安个窝,让人有地方可去。人流如同洪水猛兽,封堵驱赶必会遭致反噬,循循善诱是唯一途径。年轻一代在和平年代出生、成长,对于历史的无知使得他们积极乐观怀揣中国梦。费尽心思建立起来的一些“正能量”可别因为处置不当而付之东流。即使对年轻人撒了谎,也请负责到底,把谎言变成真实。

微信公众号:财经上帝视角

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有