5月16日134号文的威力不亚于1999年预定利率一律变为2.5%的紧急通知,寿险行业一夜之间又将面临无产品可卖的境地,2018年寿险将遭遇重创。

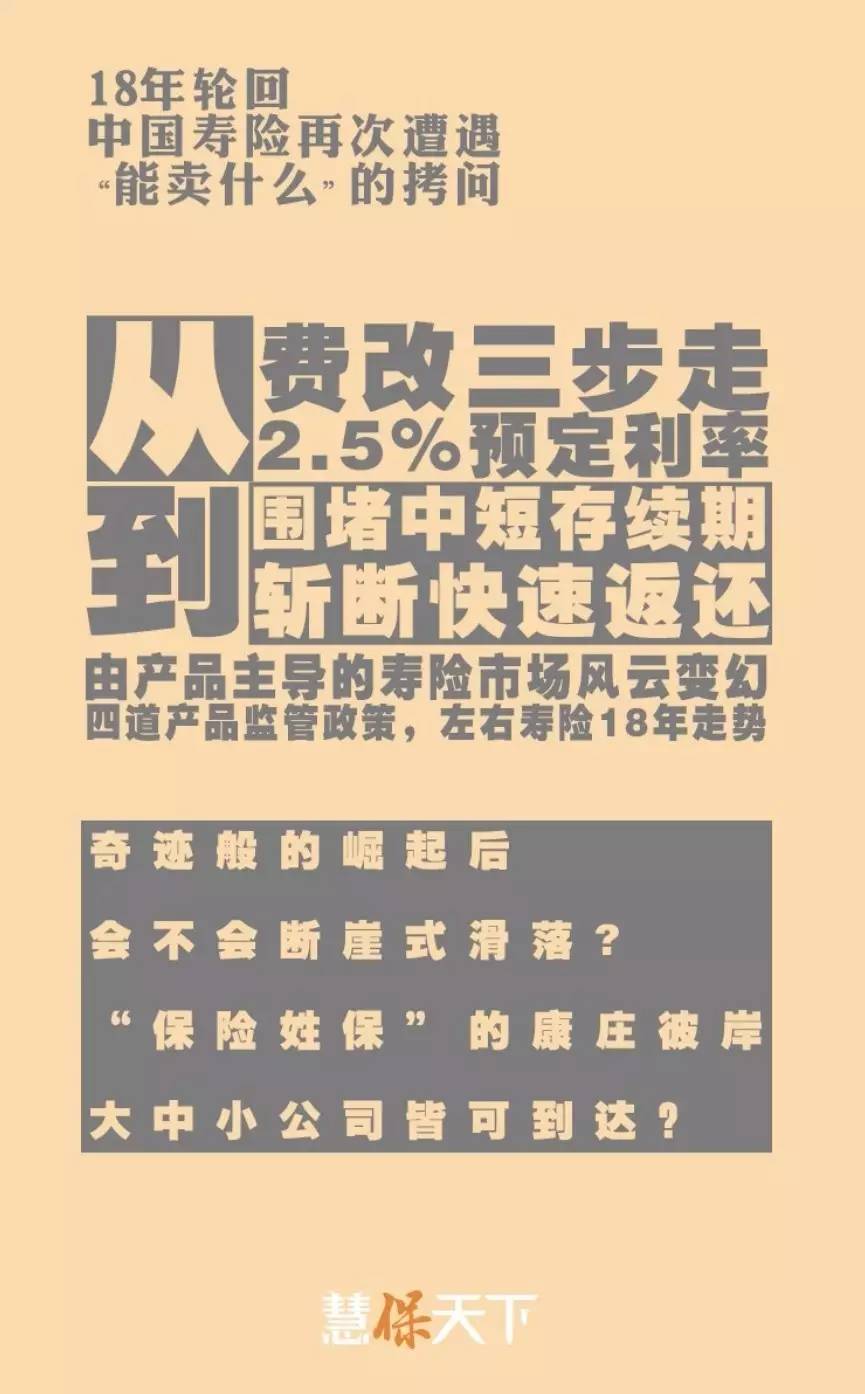

近日,新华保险董事长兼CEO万峰的一番言论,直接点出了当前中国寿险业之现实处境——18年的轮回,中国寿险再次遭遇“能卖什么”的拷问。

这一次,又是产品危机,更为严峻、紧迫,且还要面对政治、金融监管转向等更为复杂的外部环境。中国寿险再也没有了可以师法西方的从容,需要找到一条适宜的路,解决卖什么。

重温历史,或许可以更好的把握当下。

自1998年有保险专属监管机构以来,中国寿险奇迹般崛起的背后,还是有迹可循——

从1999年刀斩高预定利率,引入投连险、万能险、分红险打开中国寿险投资属性,到2013年后寿险费改与投资拓宽的合力造就的投资型险种的保费盛宴,再到2016年保监会连续四道政令围堵资产驱动负债型险企,拿掉中短存续期产品,2017年的回归保障,砍掉大公司快速返还型产品……

中国寿险主流产品的演变,铺就了中国寿险的一条康庄大路,四道产品政策赫然左右寿险近20年之走势。

下面,让我们回到这段历史的起点——1999年,从头走过。

1999年:投资型寿险中国发端

天量利差损下的一纸通知熄灭了中国寿险的第一波狂热,也打开了投资型寿险的天空

改变中国寿险业的第一道政策,源自1999年。

这一年6月,中国保监会签发《关于调整寿险保单预定利率的紧急通知》:

将寿险保单(包括含预定利率因素的长期健康险保单,下同)的预定利率调整为不超过年复利2.5%,并不得附加利差返还条款。

同时严令:

自1999年6月10日接到本通知时起,各公司不得再签发预定利率超过上述规定的寿险保单。各公司务必将本通知于1999年6月10日内传达到各分支机构。

这纸通知,熄灭了中国寿险的第一波狂热,也令当时的寿险公司陷入无产品可卖的尴尬之地。

此前的中国保险业正处于销售高预定利率产品的时代,是个险方兴、没有银保、没有趸交、也没有分红、万能、投连等投资型险种的时代,寿险公司销售的多是二十年、三十年,乃至保障期限至终身的普通寿险保单。

动辄8.8%预定利率的长期普通寿险保单令寿险超越财险成为行业老大的同时,也为寿险行业带来了具有毁灭性的利差损,时至今日也无法说清当年的利差损到底有多少。

仅记得与央行基准利率挂钩的寿险预定利率,1996年遭遇央行8次降息,一年期存款利率从10.98%降至冰点1.98%。尴尬的是,为保持市场竞争力,寿险公司不愿主动下调产品预定利率,反而有公司认为这是大干快上的好时机。

国内寿险行业陷入“卖得越多,亏得越多”的泥淖中。面对频繁降息,以及持续加大的利率风险,整个保险行业手足无措——直至1999年6月,央行再一次降息,成立一年有余的保险专属监管机构——保监会终于发出斩立决,即上述紧急通知。

结束了“卖得越多,亏得越多”的尴尬,也带来了另一重尴尬——稚嫩的中国寿险业陷入无产品可卖的难堪中。

为了缓解行业的无米下锅,国寿、平安、太保等三巨头相继师法西方引入投资型险种,获监管鼓舞。其中,国寿引入分红险产品、平安引入投连险产品,太保则引入了万能险产品。

投资型险种的全面引进和突围,带来了寿险规模的急剧做大,弥补了利差损时代对于现金流的渴望,中国寿险行业形成了独具一格的投资型险种独大,乃至占据八九成山河的寿险格局。到2010年的时候,年入保费达到万亿关口,1999年尚不足千亿元。

回看这段历史——投资端口严格管制并未放行的时代,通过银保、趸交等市场手段做大的投资型寿险产品更像是一剂慢性毒药。此后多年投资收益一直是中国寿险业的痛点,受投资收益低的拖累,引发了投资型险种在中国的种种不适宜,寿险恶名化藉此开始。

严格利率管制、投资管制下,平安那两次著名的“投连风波”后,令“投资风险需要投保人自行承担,其保费收入受资本市场收益水平变化敏感”的投连险被“边缘化”,仅有寥寥数家销售。

随后,万能险也因为较高的初始费用、和新的会计准则影响(万能险几乎不计入原保险保费),万能险几乎被所有公司“边缘化”,甚至停售。

对于追求保费收入的保险公司而言,大力开发分红险是唯一的选择。截至2011年前后,国内分红险占据寿险份额高达八九成,可谓一个行业,一个险种。持续走低的投资收益,严格的预定利率管制留给中国分红险的只是极低的投资收益,及销售误导恶名。

期间,一年期银行定期存款利率首次超过保险业2.5%的预定利率,且各种理财产品收益率不断提高,产品问题又一次极大制约了中国寿险业的发展。

2013年:万能险大时代启幕

寿险费改三部曲与投资端拓宽形成合力,带来投资型寿险最后的狂飙

2013年,尘封14年之久的2.5%预定利率管制放开,直接催生了中短存续期产品。在这种产品形态中,中国寿险业走向保费盛宴。

2012年中国寿险保费不足万亿元,2016年底寿险规模保费已达3.45万亿元,以万能险为主的“保户投资款新增交费”产品五年累积保费超过2.5万亿元。

可以说,是寿险产品费改与投资端口放行,直接促成这一波保费狂潮,或者说保险吸金热。

2013年,保监会确定了“普通型、万能型、分红型人身险”分三步走的改革路线图,并规定自当年8月5日起,普通型人身保险预定利率不再执行2.5%的上限限制,放宽至3.5%,超过需要保监会审批,普通养老型年金险可以到4.025%。寿险费率市场化改革正式拉开帷幕。

2014年6月,保监会向各人身险公司下发《万能保险精算规定(征求意见稿)》,推动万能险费率政策改革;2015年2月《中国保监会关于万能型人身保险费率政策改革有关事项的通知》正式出台,将万能险保证利率从2.5%调整至3.5%,将更多的定价主动权交由市场参与主体。

还是2015年,9月份保监会下发《关于推进分红型人身保险费率政策改革有关事项的通知》,要求开发的分红型人身保险产品预定利率不高于3.5%的,报送中国保监会备案;预定利率高于3.5%的,报送中国保监会审批。

寿险费改三部曲的落地,确实改变了分红险独大的寿险格局。这一年,分红险占比不足五成,普通寿险占比51%。费改前,分红险占比曾高达八九成。

那时的中国寿险业也到了不得不改的时候,2010年后随着投资收益的持续走低,保费增幅降至个位数,中国寿险行业形象跌入谷底的。

尤其是2011年,人身险保费同比下跌8.57%,受此拖累,全国原保险保费负增长1.3%。

惨淡的投资收益、戛然而止的保费高增长,换来的就是广大保险经营主体的生存困境。2012年,保险行业利润总额为466.55 亿元,同比减少198.44亿元,下降29.84%。其中,寿险公司利润仅有69亿元,同比减少305.36亿元,下降81.6%。

如果抛开中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、泰康人寿、太平人寿、人保寿险等有根基底蕴颇深的老牌险企,寿险公司更是几乎全军覆灭,中小寿险公司亏损严重。

过低的投资收益水平和过严格的预定利率管制已经成为削弱寿险保障功能、抑制寿险产品需求的重要因素,也直接或间接地导致保险产品吸引力低、销售困难以致销售误导严重等一系列问题,成为行业共识。

出乎意料的是,原本寄希望于激发行业活力、调整业务结构的寿险费改却造就了短期万能险的狂潮。

期间,万能险以更高的保底收益和预期收益、更低廉的费用大放异彩,以万能险形式存在的“保户投资款新增交费”2015年、2016年两年累计1.95万亿元,安邦、华夏、前海、生命、国华……一批资产驱动负债型险企顺势崛起。

6%、8%的高收益产品,一年期、甚至更短期限的保险产品出现,成为资产驱动负债型险企获取保费的主要手段,并在短时间取得惊人保费。由于上述产品发售数量大、周期短,能够在较快时间内帮助险企聚拢资金,不少中小险企以此作为本金进行市场投资赚取利润,再将部分盈利返还给客户,赚得利差。

从2012年的3.39%到2013年5.04%,2014年6.30%,2015年7.56%,2016年的5.66%,逐步走高的保险资金投资收益率的助推下,大量投资型保险产品的发售,缔造了又一个寿险保费盛宴,恍若上个世纪末的寿险,30%、40%、50%的寿险保费增幅再现。

2016年:围堵中短存续期产品

一年四次发文,逐步收紧,精准打击资产驱动负债型险企,其模式逐渐沉寂

可能正应了那句“物极必反”的老话,当资产驱动负债模式如火如荼,助推保险行业再度步入巅峰,且受到各类资本的青睐之后,转折的伏笔开始悄然埋下。

中短存续期产品快速发展中,其中所蕴含的多种风险,尤其是流动性风险、偏离风险保障本质的问题很快也引发了市场的关注,从2014年开始,监管就对其开始进行规范,彼时,对那些预期存续期不满3年的产品,监管有着更中性的称呼“高现价产品”。

2014年发布的《中国保监会关于规范高现金价值产品有关事项的通知》试图从资本金、偿付能力的角度入手控制高现价产品规模,要求险企将高现价产品的规模控制在资本金的2倍以内,且偿付能力充足率不低于150%,否则即刻停止销售。

可彼时监管显然是低估了险企发展高现价产品的决心,之后,保险行业掀起增资潮,有媒体统计,仅2015年各保险公司通过自增和发债两种方式补充的资本就接近两千亿元。

高歌猛进的资产驱动负债型险企一时风光无两,在资本市场上也纵横驰骋,但也最终因此为自己引来了始料未及的灾祸。在A股大肆举牌,引发轰轰烈烈的“宝万之争”、恒大“割韭菜”风波之后,董明珠斥责险资破坏“实体经济”,证监会主席刘士余更是抛出“妖精论”……2016年,在资本市场风光过头的险资,终于引发了强烈的反弹,并最终改变了行业走势,保监会连发数文对资产驱动负债型险企大动干戈。

“高现价产品”也有了新的名字——中短存续期产品。

2016年3月,保监会下发《关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知》,要求:

续期限不满1年的中短存续期产品应立即要求停售,存续期限在1年以上且不满3年的中短存续期产品的销售规模在3年内按照总体限额的90%、70%、50%逐年缩减,3年后控制在总体限额的50%以内。

对规模管控的基准与投入资本和净资产挂钩。要求保险公司中短存续期产品年度保费收入应控制在公司投入资本和净资产较大者的2倍以内。

对超过规模限制的公司采取严厉的监管措施。保险公司销售中短存续期产品规模超过限额的,应立即停止销售中短存续期产品,并向保监会报告,中国保监会将对其采取停止开展新业务等监管措施。

同年中,保监会相继发布会了《中国保监会关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》、《关于强化人身保险产品监管工作的通知》,一次比一次严苛,但还是给出5年过渡期。

连续的政策出台,涉及偿付能力、产品设计、产品界定、产品规模等方面的限制,最终在这一年底一则更为严厉的《中国保监会关于进一步加强人身保险监管有关事项的通知》,刀斩中小险企冲规模的利器,主要以万能险形式存在的中短存续期产品。

《关于进一步加强人身保险监管有关事项的通知》规定:

保险公司2017年中短存续期产品季度规模保费收入占当季总规模保费收入比例高于50%或者季度原保险保费收入占当季规模保费收入比例低于30%者,一年内将不予批准其新设分支机构……

一年之内连出四个监管文件,围堵资产驱动负债型险企最为青睐、最上规模,也是带给保险行业最大争议的中短存续期产品。

但是,2016年的资产驱动负债型先驱们几乎已经锁定了“江湖地位”。

这一年,安邦人寿规模保费收入3304亿元(保户投资款新增交费2163亿元),位列寿险公司第三;华夏人寿以1831亿元规模保费(保户投资款新增交费1377亿元)名列第四;第五乃富德生命,规模保费1702亿元(保户投资款新增交费681亿元);和谐健康第六,规模保费收入1544亿元(保户投资款新增交费474亿元);前海人寿名列第十一,保费规模过千亿元(保户投资款新增交费729亿元)。

天安人寿687亿元(保户投资款新增交费352亿元),恒大人寿564亿元(保户投资款新增交费521亿元),国华人寿484亿元(保户投资款新增交费160亿元),君康人寿302亿元(保户投资款新增交费266亿元)……

2017年一季度,寿险规模保费出现负增长,尤其是以万能险形式存在的保户投资款新增交费,出现断崖式下滑,从6000亿元跌至2300亿元。

2017年:斩断快速返还、附加万能投连

补监管短板,整肃之火燎原整个寿险行业,大公司也叫苦不迭,直逼行业回到长期储蓄和风险保障的路上

2016年的四份文件,将险企继续发展“中短存续期”的幻想彻底打破。产品转型几乎成为所有资产驱动负债型险企的唯一选择,所以当“保户投资款新增交费”断崖式下滑的同时,人身险行业原保险保费依然保持了高速发展态势。2017年一季度,人身险公司实现原保险保费收入13230.80亿元,同比增长37.24%。

资产驱动负债型险企“蔫了”,传统人身险公司一片赞许,仿佛他们的时代就要到来。不曾想,监管其实也已经悄然盯上了他们的个险渠道当中的理财型业务。

在《个险渠道也已“沦陷”,理财型产品大行其道,检验转型成色》一文中,『慧保天下』已经有过详述,指出:

随着险资投资收益率的提高,以及消费者理财意识的觉醒,个险渠道也早已打起了理财牌,并已然成为保险公司最主流的产品类型之一。其最主要的体现就是在原本的两全型或者年金型产品的基础上附加万能险账户,允许客户将主险产生的生存金或分红转入万能账户进行复利滚存,并提供保底收益以及较高的结算利率,以此提高产品的吸引力,满足消费者的理财需求。

纵观2016年以及2017年大型传统寿险公司在开门红期间主推的产品,几乎都是这种类型。

2016年接连出台四份文件严控中短存续期产品之后,2017年,监管将砍刀指向了传统寿险公司的个险渠道。5月,《中国保监会关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》出台,明确禁止两全保险以及年金保险在5年内返还,禁止万能险、投连险以附加险形式存在。

在《姗姗来迟的人身险产品大整顿:斩断快速返还、拿下附加万能》一文中,『慧保天下』也已经对该文件进行详细解读,在此不再赘述。总而言之,所有的人身险产品都要回归传统的设计思路以及设计理念,被国内保险业念歪了的“经”,这回必须回到正轨。

这类型产品也被禁止,无疑将给保险公司转型带来巨大压力。如果说2016年是对资产驱动负债型中小险企的围追堵截,那么2017年的这一纸通知则是对传统大型寿险公司的“纠错”。高调倡导“保险姓保”之后,保监会对于规范人身险产品设计开始“动真格”,“保险姓保”不再只是一句口号。

唯一的疑问在于,疾刀斩断了银保的中短存续期产品、拿掉了个险的“年金+万能险”的快速返还产品,寿险卖什么?

历史与当下、市场与监管、机缘与气运……风云变幻中超10万亿家底的中国寿险业,又站上了历史的风口浪尖。

奇迹般的崛起后,会不会断崖式滑落?“保险姓保”的康庄彼岸,是否皆可抵达,路径迷思依旧。

End

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有