哦对,我说的是GDP。2009年被北京超过,2011年被上海超过;如今,香港又面临广州和深圳的步步紧逼。听说要不是人民币大幅贬值,香港的GDP早就被两个“小弟”超越了。

作为公认的国际金融中心,香港可以说自诩“上仙”,鹤立鸡群,就算GDP被轮番超越……又如何?

先来看数据,最新公布的香港2016年本地生产总值(GDP)为2.48万亿港元。

国家统计局发布的中国城市GDP排行榜显示(人民币),上海2.67万亿元,北京2.45亿,广州2万亿,深圳1.93万亿……

但不得不提人民币汇率在2016年贬值超过7%,谢天谢地,以世界货币美元计价,香港继续领先广深。

但若论增速,香港去年同比仅增长1.9%,广、深两城的增速分别为8%和9%。

假设人民币汇率真如小川行长预测的2017年“或较稳定”,按照粤港两地“龟兔赛跑”的节奏,香港最快在今年底、最晚在2018年底将被广深超越,在经济总量上沦为“中国第五”,后面更不乏天津、重庆等追赶者。

(数据来源:国家统计局)

作为港漂,本来已住在“鸽子笼”,现在就连GDP这仅剩的优越感也要丧失了吗?你是否在颤抖?在这里,我想套用一句粤语来表达不同意见:有钱大晒呀!

首先,北上广深真的更有钱吗?

如果GDP越高,就意味着越有钱,那为什么高居全世界GDP第二的中国至今还是发展中国家?

道理很简单,中国内地的人均GDP还在全球70名开外,就算单列北上广深等一线城市,人均GDP(17000美元左右)也只不过达到了乌拉圭、希腊、捷克等中等发达国家的水平。

至于香港,2015年排名全球第17,高达42390万美元。一个城市乃至一个国家的GDP又不能拿来过日子,若论人均GDP,香港仍遥遥领先。

(数据来源:国际货币基金组织2015年人均GDP排名)

我老家上海,小时候只有上课才需要说“普通话”,但现在回家除了对爸妈亲戚,基本说不了“上海话”,因为大量的外地人口流入,“上海话”乃至“本地人”都已经算不上主流。伴随着GDP的飞速飙升,北京、上海、深圳的人口也是如几何级数暴增。

2000年,上海常住人口1600万,到了2015年,这个数字已经飙升到2415万,累计增幅高达51%。

至于深圳,早已是中国人口密度最高的城市。

再看香港,截至2016年底,737.49万人,而这个数字在2005年只是681.3万人,增长有限。

客观来说,十多年来内地一线城市经济腾飞得益于各大产业的飞速增长,但也催生了北上广深这些巨大型城市,人口红利的规模效应摊薄了GDP数据的含金量。

其二,更有钱就一定更幸福吗?

毋庸置疑,北上广深都更有钱了,但一定就更幸福吗?还是更焦虑了?

一提起香港,就一个字 “贵”,尤以房价贵绝全球,但北上广深又好到哪去呢?而且我想说,若按照同一标准,两地买楼的负担不相伯仲。

香港的房价均价大约是每平米14.9万港元,听上去很吓人,但香港地方极小,公共交通便利,如果不介意住在新界,均价不过每平米9.5万港元。请注意!香港早已将实用面积取代建筑面积,作为楼价计量的标准,按照平均25%的实用率(内地称为得房率),再乘以0.89的汇率,香港的实际均价若换算成内地的建筑面积,大约是每平米10万元人民币。

均价10万在北、上、深的市区已渐成常态,上海浦东、深圳南山和北京三元桥,随处可见。

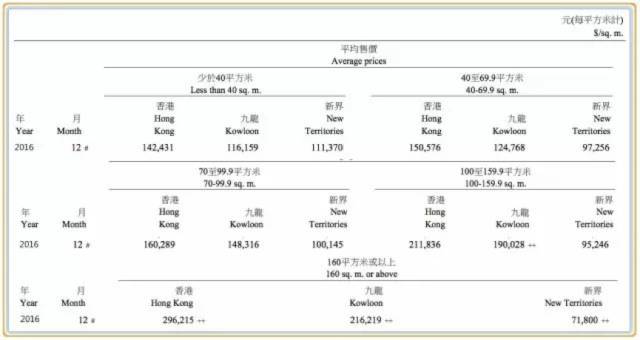

香港各区域不同面积平均房价

(来源:香港统计处)

再看收入,香港个人收入中位数为15,500港元,家庭收入中位数则为25,000港元。

没错,北上深近年来由于金融业和互联网兴起,高收入人群快速增长,但纵观全体居民的收入水平,仍与香港有较大差距。以上海为例,2016年全市人均可支配年收入首次突破50,000元人民币,平均月入约4680港元。

由此来看,北上广深的小伙伴如果要买楼,分分钟鸭梨山大过香港的同龄人,除非家中早有房产,否则靠白手起家,难度更甚于香港。由于不断高涨的房价,内地一线城市居民变得无比焦虑,有房者精于算计,买卖频繁,生怕踏错点;无房者望楼兴叹,奋斗再多也是枉然。

香港GDP停滞不前是事实,经济发展停滞是事实,科技缺乏创新是事实,过于依赖金融和地产两大行业也是事实,这些都是香港急需解决的结构性问题。

但这并不代表内地城市可以仅凭借规模经济(GDP)就可以全面超过香港。发达国家(或地区)之所以发达,在于当物质条件发展到一定水平时,人们会更关注环境的平衡、社会的法治和公平,数字的增长诚然可贵,但并非唯一的成功标准。

作为15万港漂之一,愿以一句话与香港共勉:不以物喜,不以己悲!

图片及资料来源于网络,本文为江晨子原创,微信号港漂圈首发

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有