来源:米匡投资(mikuangtouzi)

作者:国心

原题:美国喊库克回家,中国喊曹德旺回家,家家有本难念的经!

前言:库克和曹德旺原本风马牛不相及的两个人最近却有着相似的经历。库克被特朗普苦口婆心的劝说把生产基地搬回美国;而曹德旺则因为对美国建厂的举动被媒体们隔空呐喊不要离开中国。细想之下,会发现一个很值得思考的问题,为什么曹德旺们想去美国建厂,而库克们却不想回美国建厂?

1曹德旺们的烦恼

曹德旺先生在接受媒体采访时,谈到要去美国建厂的时候,让人印象最为深刻的是讲企业的负担,即在中国生产企业的负担太重而在美国则相对轻松。关于具体的负担对比,曹德旺先生列举了很多比如美国土地基本不要钱,美国的能源、电价是中国的一半,美国的物流成本比中国便宜。

不过最令曹德旺先生不能释怀的似乎是税负方面的巨大差距,他指出:“美国没有增值税,中国有增值税;企业赚到钱,交所得税35%,加地方税、保险费等5个百分点后是40%,因此在美国做工厂的利润比中国高。”

但其实关于公司税的问题,美国的环境可能并没有曹德旺先生想得好。

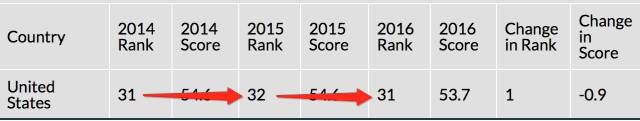

根据美国税务改革网(http://www.atr.org/)的报道,美国的财税体制竞争力在全球35个发达经济体中排位倒数:

美国税务排名2014年第31,2015年第32,2016年第31↓↓↓

在美国的各项税务指标中,消费税排名最好位列第四,而企业税负则排名第35,也就是倒数第一。

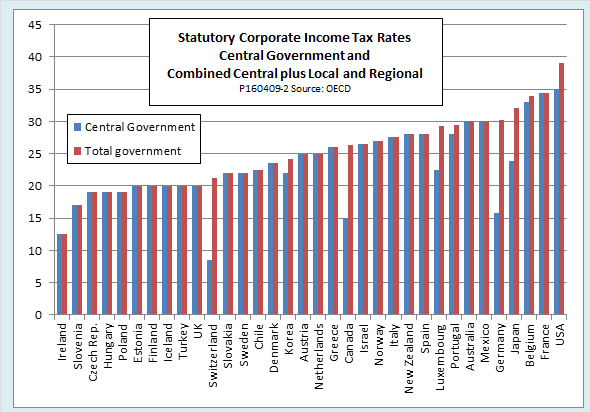

美国在企业税方面排名倒数第一↓↓↓

根据该报道的调查,美国的企业税负在35个发达国家中垫底,为了说明美国企业税的糟糕,报道主要从三个方面做出了说明。

第一, 最高边际税率。美国拥有全球最高的边际税率达到35%(加上每个州平均4%的边际税率,一共达到39%)。

根据经合组织统计结果,美国企业目前在经合组织税负最高↓↓↓

如果把时间的维度拉长,那么在各国都在积极的推进税制改革的过程中,美国一直的落后的。

第二, 成本回收,也就是公司税制允许扣除业务费用的程度。具体含义就是说,美国企业购买资产之后,需要根据复杂和不定项的美国国税局的规定(而不是企业自己的商业行为作出选择)来扣除折旧成本。

这一点其实并不体现在税率上,而是体现在税基上。也就是说企业的税基会因为折旧条款的限制而增加,那么在税率不变的情况下,企业的税负是提高的。

第三, 美国的税务体系太过复杂。每年花在税务上的时间达到89亿小时,而为了申报符合美国国税局文件要求的费用达到惊人的4090亿美元。

这一项算是美国特色,全球可能只有美国有如此复杂的申报税务体系。作为企业来说,自行编制申报文件和美国国税部门相配合是一件非常耗费体力、金钱和时间的事情。

另外有一点是很值得一提的,中美两国的财税体系和保障制度有本质的不同,这导致公司的税负并没有反应在表观上。

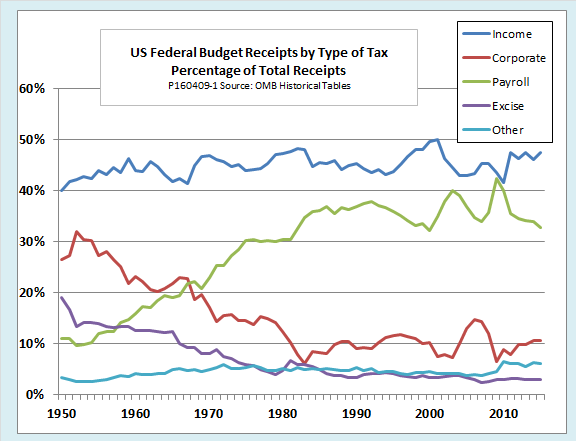

据统计目前,中国企业的税负中公司承担90%,个人占10%;而美国则是个人承担了公司的70%税费,公司仅占30%(根据国会预算办公室的统计)。具体来说,中国企业需要替员工缴纳社保、医保等费用,这被算作公司劳务税的组成中,劳务税在全部公司负担的税费中绝对份额达到了70%。

而美国公司表观来看只替员工缴纳社保税、医疗税等小部分税种。可实际上美国员工个人需要在拿到工资之后再缴纳大量的医疗保险等费用。

如果我们看一张表格就更可以看清楚的了解美国公司直接税负和通过员工工资间接交税的变化。从下图可以看到公司直接交税和员工薪资交税走势正好相反,也就是说,公司的总税负中很大一部分通过员工转移支付了。

美国财政收入中各项税费组成变化↓↓↓

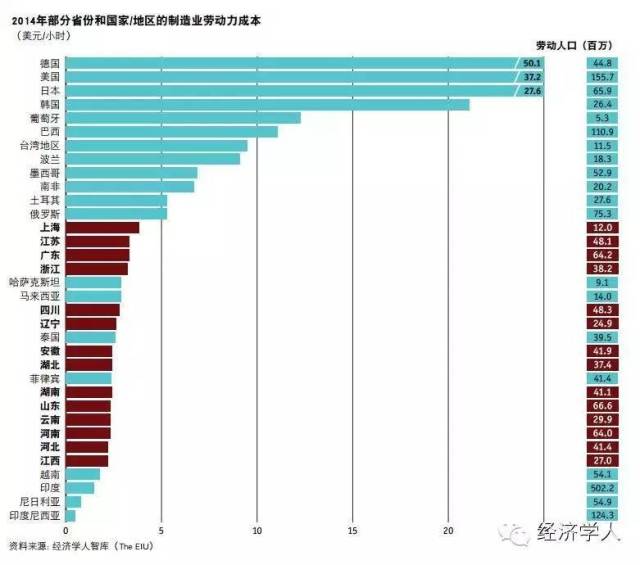

就人工成本来说,尽管中国增长较为迅速,但是和美国相比仍然差距巨大。据2014年经济学人智库的统计,美国的劳动力成本是中国8倍以上。2016年把中美劳动力成本差距缩减到4倍的话,结合之前提到的美国企业税费中通过员工工资间接支付的税费来看,美国企业担负广义税费的绝对值恐怕相较于中国更高!

所以,零零总总概括下来,去美国的生产成本可能并不能做到像曹德旺先生所言的那么乐观,尤其是在税负方面,不能够利用规则有效避税的话,对于中国企业来说是很不利的。

2中国制造业处境尴尬

那么如果成本并不能给曹德旺们带来理想中的收益,那么他们究竟图什么呢?

海信、海尔、联想、山东威达、杰瑞股份等企业的态度可能更能说明问题——他们更看重的是市场。

制造业发展到现在其实有一种越来越越清晰的趋势,就是贴近市场生产趋势。比如美国的汽车厂商、手机商场等到中国来设厂,除了受中国廉价劳动力和招商引资配套政策的吸引,还有一个主要的目的就是看中中国巨大的消费市场,而且在中国生产的产品能够比从海外进入中国的产品更好的融入市场和享受政策。那么其实在美国也一样,曹德旺们跑去美国,很大程度上是因为主要的客户在美国,这和美国企业当初来中国设厂到道理其实类似。

中国企业本身的产品附加值低可能才是硬伤!

不过话说回来,中国企业的赋税比较沉重是事实。在一个相对负担较重的环境下经营和生产,如果产品本身的利润率不够高,那么确实会活得比较辛苦。所以,曹德旺们对中国制造业压力的吐槽,隐含了另外一个可能更加让人揪心的情况,就是中国企业的利润率本身一直不高,而这一点或许要比税负方面的压力更加让人担心。

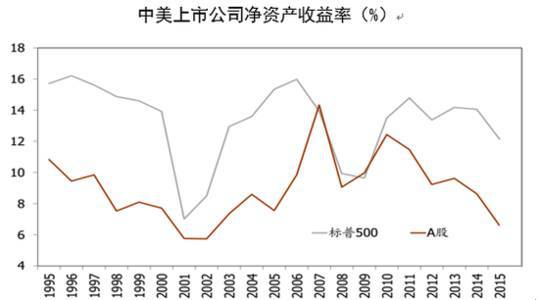

从上面这张图可以看到中国上市企业从1995年开始整体净资产收益率就要低于美国上市公司4到5的百分点,多年来这个相对劣势一直没有扭转。如果排除掉工行这类金融企业,那么中美企业之间的净资产收益率差距可能会更大。

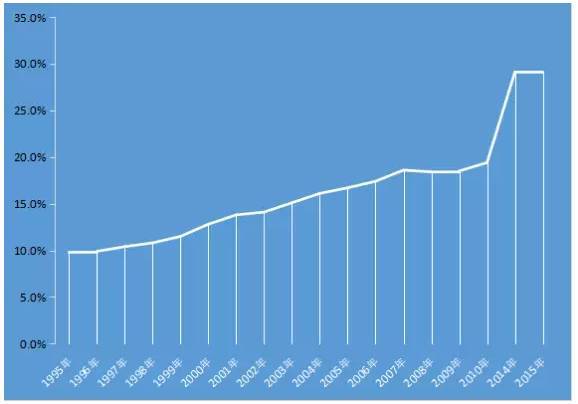

从下图可以看到中国的企业税负(根据国家税务总局)直到2010年开始才有比较明显的提高,但是2010年之前我国上市公司的净资产收益率并没有出现税负低带来的相应增长。

中国宏观税负水平(数据来源:税务总局)↓↓↓

问题来了,税负低的时候,企业的利润并没有大的进展这是为何?原因应该和中国长期处于全球产业链的中低端,产品附加值低有很大的关系。

中国制造处境尴尬

二战之后,全球产业链转移经历过四次:第一次从美国转移到日本、德国;第二次从德国和日本转移到亚洲四小龙;第三次从亚洲四小龙转移到中国;第四次,从中国向东南亚等国家转移。

每一次转移对转移国家来说就会上升一个层次的经济质素。最开始美国在食物链的顶端没有什么对手,日本和德国进化之后,三者展开竞争,后来亚洲四小龙(主要是韩国和台湾)也逐渐加入到顶级食物链的行列。

对中国来说,当初承接所有已存制造业强国的低端产业是巨大的机会,而且当时中国在中低端制造业几乎没有竞争对手。在蜜罐里待久了有时候会让人麻痹,中国在中低端制造业大包大揽的同时,向上的动力也就不太强。

若干年后,当其他友邻开始和中国在中低端制造业上竞争的时候,或许我们才感受到压力,可这时候在制造业食物链的顶端,已经排排站了美国、日本、德国、韩国等一堆经过进化的肉食动物。结果就成了现在的样子,不上不下。向上有美国等拦路虎,向下有越南等小伙伴,处境尴尬,受两面的夹板气。

中国制造同质化严重,议价能力弱

除了中国制造在产业链的地位目前比较尴尬以外,中国制造业内部同质化严重,也是造成国内企业利润率低的重要原因。大量的产生同样的产品,在全球需求强劲的时候,供给之间能够平衡,那么还有一定的利润和溢价空间;当需求疲软,而产能却仍不断提高的时候,国内同行之间不得不通过价格展开厮杀。其实如果国内生产商这时能够达成某种默契,采取一致行动,那么或许还能够和需求方进行强而有力的议价,但现实是拧不成一股绳的国内厂商被逐个击破,最终只得牺牲自己的利润换取更多的订单为代价。

NHK近期拍摄了一个讲述中国服装、纺织企业到柬埔寨设厂的纪录片,里面有一段讲述中国服装厂的日本客户来柬埔寨厂房和中方对采购服装的价格进行谈判的桥段。由于把工厂从中国迁到了柬埔寨,所以日方感觉收购价格也要相应的降低,而中方对于日方的要求并没有进行回绝,而是在思考之后做出了妥协。这等于,我们在柬埔寨设厂取得的成本优势,由于日方压低采购价格而消耗殆尽。结局是尽管中方保住了订单,且由于在柬埔寨设厂提高了在同行中的比较优势,但是就企业本身的利润率来说,并没有丝毫的进步。

美国企业长期相较于中国较高的利润率,或许也和中国企业牺牲自身的利润空间,让渡给美国公司有很大关系。

归根到底,国内产品在中高端领域的附加值低,且产品难以和国外同行对抗;在为国外企业代工的中低端制造业,我们企业的话语权缺位可能才是导致我们制造企业目前处于困境的本质因素。

3库克们的烦恼

曹德旺们想来美国,土生土长的美国库克们却不想回美国,这又是什么原因呢?或许以下因素最能说明问题:

美国制造业回流政策吸引力不足

实际上,特朗普并不是提出制造业回流美国的“始作俑者”,奥巴马才是。从金融危机以来,奥巴马就一直在积极倡导制造业回流美国的政策。期间美国先后公布了《重振美国制造业框架》、《先进制造业伙伴计划》、《先进制造业国家战略计划》、《制造业创新中心网络发展规划》等一些列产业政策和规划。

可实际效果了了,据统计2010年仅有16家公司回到美国设厂,2011年这个数字是64家,2012年是104家,2013年是210家,2014年300多家,2015年仅仅60家。要知道全美跨国公司一共有接近25000家,上述若干年回流的公司加起来还不到一个零头。这些公司在回归美国的同时,也在积极的布局海外在海外建厂,所以可以看出美国制造业回流政策并没有打动美国跨国企业的心。

税收问题

曹德旺们或许自认为美国的税负负担要比中国低,但是库克们可不这么想。包括苹果、谷歌在内的众多美国知名企业为了能够躲避美国的高税率分别采取借道爱尔兰和在离岸避税天堂设置BVI架构等方式来充分避税。这种方式和在美国老老实实的缴纳各项税负相比要划算得多。

举例来说,根据http://www.cheatsheet.com/提供的数据,Google2015年的实际税负仅16.8%,而同样主要以广告收入为主的Facebook综合税负在2015年达到了40.5%。

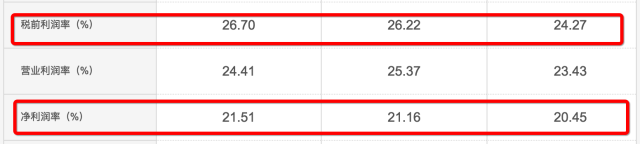

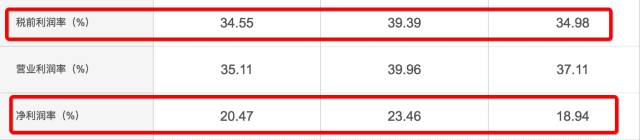

如果我们翻看网易美股提供的净利润方面的数据也可以看到谷歌和Facebook之间的差距:

Google的利润数据,税前税后差5个百分点↓↓↓

Facebook的利润数据,税前税后差将近15个百分点(备注:Facebook也采取了一定的避税方案,但显然运用还不够纯熟)↓↓↓

产业链整体迁移几乎不可能

苹果在业内素以强大的产业链整合能力著称,苹果自己很少直接从事产品的加工制造、组装装配工作,而是在全球精挑细选零部件和组装供应商,比如蓝思科技,富士康等等。

如果要搬回美国生产,那么实际上并不是苹果自己一家说了算,而是要把整个相关配套的产业链条都搬回美国。对苹果来说,花费了的大量的时间和精力才构建起以中国为核心的完美产业链,想要重新开始构筑以美国为核心的工业链实在有些力不从心。其他和苹果类似的制造企业也有相似的感受。

人员不匹配

苹果目前在美国的大量员工都是从事产品设计、研发等高阶工作,想要招纳大量专门应对产品组装这类相对低端的工人是不具备条件的。

就像曹德旺所言,美国的年轻人都去科技类企业工作了,剩下的劳动力普遍年龄偏大,生效效率并没有中国高。

曹德旺所说的库克当然也知道,富士康在中国招收的年轻人可以三班倒24小时开工,在美国这是不可能的。何况根据美国最新的失业率数据,目前美国已经接近全面就业了,剩下没找到工作的要么没有意愿工作,要么就是老弱病残很难找到工作,所以一旦把制造工厂搬到美国除非利用智能机器人拼装,否则根本无法满足成本、效率等要素。但是如果用智能机器人的话,又和奥马巴以及特朗普的政策初衷,即提供更多的就业岗位不相符。

美元强势对出口产品来说更加不利

苹果的产品是卖向全球的,美元走强会让从美国生产制造的产品在出口时价格飙涨,严重影响在美国海外国家消费者的购买热情。

所以从库克们的角度来说,如果回到美国,造成产品成本提高,会导致两个结果,第一,为了维持销量,必须压缩利润空间;第二,为了维持利润率,不得不提高产品售价,这又会导致销量减少。对于库克们的定价体系来说,经过实践检验,维持现状显然是最为合理的。 因而,库克们确实不情愿回到美国。

“结束语:库克们和曹德旺们实际上代表了中美两国目前在制造业等领域发展的不同阶段,一个处在产业链的顶端,更多的从事顶层设计和研发工作,回到美国并不经济;另一个则处在产业链的中下游,更多的从事的是产品的加工制造,去美国面对美国客户和在中国面对中国市场或许区别不大。目前各国都在积极加强在制造业的布局,中国的制造业2025,美国的制造业回流,德国的工业4.0,印度的制造进行时等等,但其实最终决定一国制造业前景的并不只是国家相关的产业政策,企业自身对于发展趋势的捕捉,成本的考量,利益的抉择可能更为重要。如果以国家的角度来看,美国和西欧或许出现了一些反全球化的趋势,但是如果把全球的视角转换为以公司和企业为个体的生态系统,那么库克们和曹德旺们的选择已经说明全球化仍然在推进过程中,而这可能不是国家所能轻易逆转的。所以,如果真的想要中国制造业强大,那么国家能做的除了积极推动财税改革,切实给企业减负以外,帮助企业自身转型,提高自身的产品附加值和竞争力,争取尽快的走向全球产业链的顶层或许更为重要,不然我们的制造业或许只能快活一时,而不能长存一世。

来源:米匡投资(mikuangtouzi)

作者:国心

原题:美国喊库克回家,中国喊曹德旺回家,家家有本难念的经!

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有