红刊财经 刘增禄

近年来,上市A股频频上演“更名秀”,公司改个名字,股价就有可能一飞冲天,A股“说故事”的能力越来越考验投资者的想象力。更名热的背后,究竟是重组成功、大股东易主引发主营变化,还是仅仅为了迎合热点炒作,不少公司似乎难以逃脱“跟风”的嫌疑。

A股“任性”改名不断,由此引发了监管层的重视。继今年9月30日上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》后,11月3日,深交所也发布了《变更公司名称备忘录》,致力于规范上市公司的更名行为。

据深交所官网显示,《变更公司名称备忘录》内容包括:公司变更全称公告披露后即受到市场或媒体质疑的,深交所将要求公司作出解释说明并披露,并视情况要求公司在深交所互动易平台召开投资者说明会,及时进行事中、事后监管。同时强调,“上市公司应根据实际经营业务情况审慎对公司名称进行变更,不得迎合市场炒作,利用变更名称影响公司股价、误导投资者”,并要求上市公司充分披露名称变更的原因及合理性、变更后公司名称与公司主营业务的匹配性。对于上市公司以业务转型为由变更公司名称,但业务转型事项尚未正式开展、变更后名称与公司主营业务不相关、存在迎合市场热点炒作股价情形的,深交所将视情况采取发函问询、要求公司向市场说明相关情况、要求公司自查是否存在内幕知情人交易并对其中异常交易行为进行分析调查、要求公司对不合规的证券简称予以纠正等监管措施。

更名难逃跟风炒作嫌疑

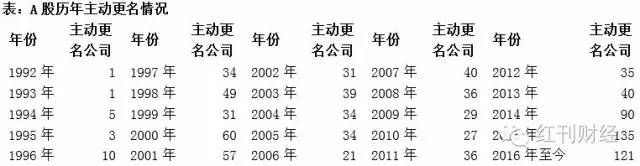

今年以来,截至11月7日,沪深两市主动变更公司名称的A股已有121家(剔除了因业绩变动导致的上市公司ST“摘帽”和“戴帽”等被动更名)。观察更名的原因,最常见的即公司公告完成资产重组,变更主营业务或实际控制人后,为了与主营业务相符,变更股票名称。10月29日,坚瑞消防公告,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自10月31日起,公司启用新的证券简称“坚瑞沃能”。

公司表示,本次更名主要鉴于重大资产重组实施完成,深圳市沃特玛电池有限公司作为公司全资子公司,其业绩情况已纳入公司合并报表范围,公司成功进入新能源领域,现有名称“陕西坚瑞消防股份有限公司”已经不能较好体现公司当前的业务布局及未来的战略发展,为适应公司业务发展,突出核心竞争优势,树立公司新的企业形象,故更名为“陕西坚瑞沃能股份有限公司”。

此外,宣称对品牌的宣传,为了凸出主营业务的更名也是一些上市公司所热衷的。11月7日,“台城制药”更名为“特一药业”,公司给出的更名缘由即变更公司名称和组建企业集团以达到公司名称与品牌的融合,从而增强品牌知名度,提升品牌价值,增强企业集团成员整体竞争能力。

但值得市场诟病的,上市公司更名还有一个特点就是不排除“赶时髦玩噱头”之嫌,只是为了迎合市场的热点炒作。统观A股市场的更名史,年内更名公司第一次大幅增加在2000年,当年恰逢互联网狂热期,上市A股更名掀起了一阵网络科技潮,“科技”、“科创”、“高科”、“高新”等成为公司新名称中使用频率最高的词汇。如“北海银河”更名“银河科技”;“兰花股份”更名“兰花科创”;“河南思达”更名“思达高科”;“皖维股份”更命“皖维高新”等等。

自此以后,不少上市公司更名多紧跟当时的热点概念,2007年房地产市场繁荣时,名字中带地产、置业的上市个股明显增多,“万通先锋”更名“万通地产”;“蓝星石化”更名“国兴地产”;“创兴科技”更名“创兴置业”等等。而在近年的更名潮中,金融、环保、影视、游戏等则成为了最受追捧的词汇。以创新资源为例,历次的更名即缩影了A股的时代进程。1999年,一家名为“厦门大洋”的公司登录A股沪市主板,2001年,公司更名为“创兴科技”;2007年又改为“创兴置业”;直至2011年改为现名“创兴资源”,将更名要紧随潮流演绎得淋漓尽致。

监管利于市场健康发展

观察发现,不少上市公司更名之举成为了二级市场股价的“引擎”,上海凤凰、太阳能、名家联合更名当日股价均实现了涨停。7月6日,天润控股更名天润数娱,其后短短9个交易日股价飙涨了58.67%,跑赢同期大盘57.43个百分点(期间上证指数累计上涨1.24%)。泰尔重工自10月27日更名泰尔股份以来,股价也累计收获了11.86%的涨幅,相比同期上证指数0.45%的上涨明显强势。

当然,更名的短线赚钱效应也会受到同期大盘的影响,通常,市场处于持续向下的弱势格局时,更名带来的短期赚钱效应会大打折扣。相比2015年3月5日由“三泰电子”“变身”“三泰控股”后,公司股价连续收出了4个涨停板;2015年4月3日“飞乐股份”更名为“中安消”复牌后,股价连续出现了5个涨停,今年以来尤其近期A股市场的更名行情已经有所减弱。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新之前在接受《红刊财经》记者采访时表示,上市公司更改名称,即使经过重组,主营业务发生变化,为了准确反映公司的经营业务,更名后也要舍弃原有长时间积累的品牌效应和商誉。而有些上市公司遇到了转型升级的困难,经营不突出甚至出现巨大亏损,被迫去做产业嫁接、并购,这种并购则很多时候是盲目的,还有些则是故意往热门概念方面靠拢,炒概念、制造想象空间、拉抬股价,利好股东,这种多数更名都是浑水摸鱼,并不一定能产生什么效果。也许一些公司顺势跟风后股价会由此迎来一波表现,但等到市场的热点题材消退以后,公司的股价还是会回落的,因为股价最终的支撑还是要靠基本面。而对于老老实实研究公司价值的投资者而言,也并不希望公司经常变化名字和主业,因为这意味着投资者需要重新开始研究这家公司。

著名经济学家宋清辉表示,上市公司更名手续简单,这是公司的权利。由于更名成本很低,更名后收益有时却很高,导致一些上市公司往往不专注主业,频频打起更名等手段的主意。如果确实是因重组成功、大股东易主带来主营变化的更名属于正常,但越来越多炫酷的、奇葩的更名只不过是一些公司为了吸引市场眼球,迎合市场刻意的炒作。现在,随着变更股票简称、更名的上市公司数量越来越多,为了防止其配合别有用心的资金进行股价操纵,监管层对变更申请采取更加严厉一些的监管措施,亦在情理之中。宋清辉称,《备忘录》的出现,对市场具有积极地意义,不但提高了上市公司更名的成本,而且有利于强化上市公司信息披露责任意识,维护股市健康稳定发展。

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有