| 本文由华商韬略原创

| 首发于微信公众号:华商韬略

| 作者:陈光、张婵

“波音和空客双寡头的格局要结束了。”

昨日,波音公司在北京发布了针对中国市场的最新《当前市场展望》报告,预测未来20年中国将需要7240架新飞机,总价值达1.1万亿美元。这个数据相较于去年提高了6.3%。

波音民机集团市场营销副总裁兰迪•廷塞斯表示,中国经济持续增长,中产阶层人群的不断扩大,未来航空商业模式的发展,注定了这是一个典型的增长市场。

对于波音来说,这无疑是个巨大的市场,但同时,它也面对着一个不小的问题。

兰迪•廷塞斯说,在中国不断加码国产大飞机的现实下,波音对未来来自中国或其他方面的竞争,绝不持轻视态度,“我们已经认识到这一现实,就是(民机制造业)波音和空客双寡头的格局要结束了。”

【1】

2017年5月5日,中国第一款完全按照世界先进标准研制的大型客机C919在上海成功首飞。

C919的平稳落地,成了整个航空制造业的大事件。不过在欢呼声骤然而起时,也出现了一些争议的声音。

其中传播最广的,是那些键盘侠们的嘲讽:这架飞机许多部件都是进口货,中国人只是造了一个壳子。

相关言论越传越广,以至于C919制造商——中国商飞不得不官方出面回应:有人说C919中国主要是造了个壳子,这是一种误解。总体集成正是大飞机制造的核心技术之一,集成技术的突破正是中国航空制造业的巨大进步。

实际上,这些争议并不是C919落地后新产生的,而是由来已久。

自2006年立项之后,便不断有消息“披露”:飞机的发动机、航电核心处理系统以及部分材料依靠进口,比例约为20%,有人据此评论称“这样的飞机凭什么说是中国制造”?

按照国际标准,判断一架飞机是本国制造还是组装,关键有三点,一是整机的产权归属,二是研制整机的核心团队构成,三是整机研制的关键环节由谁掌控,对于C919而言,这三个问题的答案都是中国。

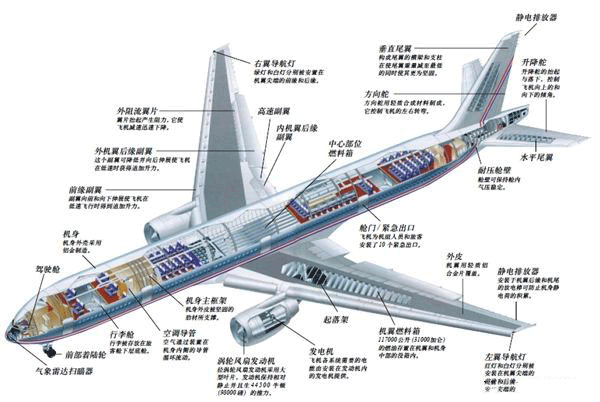

大型客机的外壳和系统集成本身就是极为关键的技术。在C919上,中国做的远不止外壳,其各个子系统的总体结构均由国人设计完成,在这些系统的框架下选择国外供应商的产品。除此之外,C919的研制中还有多项重大科技突破,比如超临界机翼、新材料应用等。

飞机不是模型,建造一架大型客机所需要的配套工业,以及这套工业能够牵引、带动的庞大产业链条。即使是波音、空客,也不可能生产所有零件,据公开资料,波音有超过60%的部件来自其他供应商,空客则在全球拥有超过1500家供应商。而且全球采购本身就是竞争力的一种体现,而把所有部件整合到一起,才是最关键的技术。

至于批评者们紧抓不放的“发动机”,有业内人士回应称:民用科技不像军用飞机那样必须不求人,利用成熟的技术既可以提升研发速度、博采众长,也可以控制成本。

当然,这些,出言嘲讽的键盘侠可能不懂,也并不关心。

【2】

相对于其他一些国家,中国的大规模工业起步较晚。

拉个时间线比较,上世纪20/30年代,美国普通家庭大多有熨斗和缝纫机,装着暖气片、自来水管道、煤气炉和抽水马桶,甚至安装有电话机;1931年,美国人便建成了高381米的帝国大厦,同一时期,东京在1928年便开通了地铁。

而往后推30年,1958年底,中国才在“以钢为纲”的口号中全民炼钢,这可以视为大规模工业的初步“尝试”。待到这次失败的尝试后,直到上世纪80年代,国内的民用制造业才逐渐抬头,发展至今满打满算30多年。

一种观念认为,在全球经济一体化的当下,这种起步的差距可以在短时间被迅速缩短。

但问题在于:经济一体化只是某种程度的融合与共享,在工业、制造业高尖端领域,中国长期面临禁令与封锁,这样的封锁至今存在。

面临封锁,中国只得不断打破西方的技术垄断,开始一次又一次“打脸行动”。

1993年,美国张罗国际空间站(ISS),找了一帮伙伴加入其中,但中国一直被挡在ISS之外。美国国会甚至专门设立法案,出于“国家安全原因,禁止美国与中国的航空计划有任何接触”。

这样的大背景和一穷二白的航天经验下,中国却突破重重封锁,不仅神州系列延续至了11号,天舟一号还和天宫二号成功对接,创造了自己的空间站,引得过去的“站队者”们纷纷回头寻求合作。

此外,1999年,欧洲提出“伽利略系统”卫星计划以对抗美国的GPS,该项目表面上邀请中国加入,期间却不断提出种种不公平条款,无异于让中国主动退出。

但遭遇排挤没多久,2003年中国便建成了北斗卫星系统。2010年,北斗系统根据规则抢占了伽利略的预定频段,欧洲诸国只能同中国谈判以求能够共同使用频段。

类似的“打脸”和反超正持续上演:

2009年,时任美国国防部长罗伯特•盖茨称“直到2020年,中国也不可能拥有一架五代战斗机”,结果2011年,中国拿出了自己的歼20;

著名作家保罗•索鲁曾说“有昆仑山脉在,铁路就永远到不了拉萨”,青藏铁路立项时,国外专家也纷纷认为这项工程是痴人说梦,但2006年,青藏铁路便实现全线通车,1956公里的天路横穿世界屋脊,施工过程中没有任何一例因高原脑水肿、肺水肿等高原常见病而死亡的事故。

紧接着,从高铁到航母到C919,中国的“国之重器”持续推陈出新,几代人的艰辛和血汗不断变现成为令世界瞩目的辉煌成果。

上述案例都属于国家层面,在普通民众更为熟悉的民用与企业级领域,中国的工业和制造业同样展现了令人咋舌的发展速度。

上世纪90年代,常规家用电器对于绝大多数家庭而言都是奢侈品;十几年前,以电视机、电冰箱为首的白电产业中,进口和国产品牌之间泾渭分明;几年前,以手机为代表的消费类电子产品榜单中,国产品牌毫无竞争力……

而现如今,舆论对于中国品牌在各大国际榜单中位居前列已经习以为常。

有人收,伴随着整体经济增速放缓、互联网经济强势等诸多因素,中国制造业正步入险境。

但实际从整体上看,中国制造业的“进化”速度并未放缓,越来越多的制造企业再以我们习以为常甚至没有发现、但国际利益方愈发恐惧的形式进行。

以上半年的C919为例,国内多少人对此不以为意,但波音却意识到,“(民机制造业)波音和空客双寡头的格局要结束了。”

-----END------

欢迎关注【华商韬略微信公众号】,识风云人物,读韬略传奇,就在华商韬略!

版权声明:版权归华商韬略所有,转载请关注微信公众号华商韬略(ID:hstl8888)回复“转载”获取授权。

4001102288 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有