怎么看《坠落的审判》,是个棘手的问题。

上映20天,排片寥寥,票房才2500万,但连导演茹斯汀·特里叶本人也没想到,这部获得了第76届金棕榈却小众的法国艺术片,竟在中国引起了如此激烈的争论。

3月底,来北大参加完首映后,她接受法国媒体采访表示,自己参加过美国、加拿大等不同国家的首映,就个人的感受而言,中国观众会比其他地区的观众更关注性别问题。

导演没指出的是,这种“关注”,其实源于一场火药味十足的冲突。在那场首映后的访谈中,作为主持人的陈铭,喋喋不休地输出观点,引发观众不满,直接喊话:“让导演说!”

作为嘉宾的北大教授董强,出场即对导演的年龄、容貌做了一番评判。在陈铭抛出有关“女强男弱”这个“性别倒置”问题后,董强表示了赞同,而他的北大同事戴锦华教授则提出了不同意见。

然后,董强就奉出了炸裂全场的言论:“我觉得今天整个气场,我们男的就不行了已经。我这个人吧,真的不愿意看一部电影上来就进入这种男女的讨论,我不是这么看电影的。”

一番交锋下来,董强甚至直言不讳:“如果你们这么看电影(以性别视角),我很失望。”

比起该不该套“性别框架”,董强言论中,那句“我们男的不行了”,才是点爆这场火药味浓重的矛盾的引信,一场舆论审判随之而来,这也让整个讨论的语境,脱离了电影本身,忽视了影片最核心的命题:婚姻中的权力平衡。

这个命题,难以在现有制度框架里得到明确的答案,但也不能抛开性别对之视若无睹。在当代社会,它既是哲学问题,也是个切实的现实问题:男人与女人,如何共同生活?

01

作家的婚姻

作家与作家的婚姻,有时很麻烦。

比如菲茨杰拉德和妻子泽尔达,就曾为争夺“共同经历”的文学版权而大打出手。菲茨杰拉德随意取用妻子的日记、书信和经历,其中包括她的精神治疗记录,作为创作素材,写进小说中。这令泽尔达大为光火,公开指责丈夫“抄袭剽窃从家里做起”。而当泽尔达进了精神病院,她得以安安心心写一部属于自己的小说《为我留住华尔兹》。

有意思的是,《坠落的审判》主角也是一对作家夫妻,也在矛盾冲突的最高潮,爆发了关于“剽窃”的指责。这跟菲兹杰拉德夫妇形成了镜像。这一次,深陷精神疾病困扰的,脆弱、敏感而多愁的,不再是妻子,而是阁楼上的丈夫。

妻子是冷静的,富于野心的,甚至自私自利的,还把写作进行不下去的丈夫想出来的点子,据为己有,出版了一部颇为成功的小说。

这段婚姻里,两个作家的职业竞争,也对双方产生了无休止的困扰。

需要补充一下背景信息。一年前,桑德拉和塞缪尔离开伦敦,回到丈夫塞缪尔的故乡,积雪覆盖的阿尔卑斯山,那里山羊环绕,是世外桃源般的环境。但这并没有带来生活的平静。某天,一位女学生前来采访桑德拉,看到了这个家庭的微妙,阁楼上的丈夫,将一首厌女的流行歌曲开得震天响,抗议妻子在楼下与访客谈笑风生。

学生离去后,丈夫从阁楼上坠落死亡。

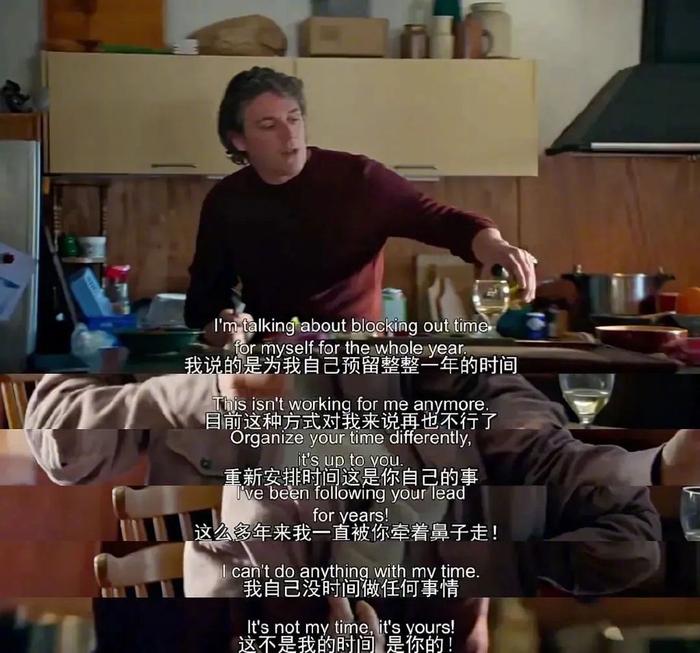

影片进行三分之二,一段录音显示,死前的塞缪尔与妻子爆发了激烈的争吵。塞缪尔抱怨说,由于忙于照顾在家受教育的儿子丹尼尔,他没有时间从事自己的写作。此前,因塞缪尔疏忽,丹尼尔4岁出车祸导致失明。这意外加重了这位父亲的愧疚,也导致他与妻子关系恶化,认为妻子利用了他的愧疚心理,逆转了家庭权力关系。他被困住了,妻子则没有停下,拿走了他弃之不用的写作灵感,大获成功,事业风生水起。

塞缪尔指责妻子没有承担儿子教育和家务的责任,没有给他的创作留出时间,但桑德拉拒绝道歉,也不同意这样解释他们之间的关系。相反,桑德拉认为,丈夫是在“享受痛苦”,把自己包装成受害者,同时需要一个能够被他指责的人。

有意思的是,茹斯汀和丈夫亚瑟·哈拉里创作电影背后的故事,与影片内容构成互文关系。这个剧本由他们夫妻一起创作,新冠疫情暴发第一周开拍时,他们最小的孩子只有8个月大。工作紧张,孩子又爱打盹,夫妇俩轮流值班照料,而他们正在拍一部关于一对夫妇如何分配家庭事务的电影。

更有意思的是,彼时疫情期间的居家生活,对家庭空间义务分配带来了挑战,幽闭环境的长时间相处,也让世界各地的亲密关系暴力事件频繁起来。此情此景,甚为奇妙,更佐证了,“婚姻中的权力平衡”的问题,潜藏在生活各个角落里。

回到电影中,家庭空间的权力拉锯,也是无处不在。

电影开场,妻子悠然地坐在楼下客厅,与来访的女学生谈笑风生,谈话间,暧昧的气息,躲闪游移,似在发出情感邀请的信号。这种气氛,很快被阁楼上丈夫的音乐声所主导。

这是一首流露着厌女情绪的歌曲《P.I.M.P.》,来自纽约皇后区里以暴力而臭名昭著的嘻哈歌手50 Cent。音乐以近乎不和谐的、尖锐的方式,干扰、打断着她们的谈话,以此无声地宣示主权。这样的音画组合,将整个家庭空间描绘出某种荒谬感。

这首歌曲,是塞缪尔在这个家的存在形式,桑德拉写作时也会深受其扰。及至塞缪尔坠楼死亡,桑德拉被儿子哭喊着叫到屋外,镜头却没有交代这一悲痛场景,反而回到了屋内,音乐响彻整个房屋,空空荡荡。

音乐,只是家庭生活拉锯的隐喻。除了家务、职业规划上的矛盾,就连日常语言,双方也没有服从与迁就。比如,塞缪尔指责妻子,来到他的地盘(故乡阿尔卑斯山),也依然坚持说英语,而不是法语。作为德国人的妻子却认为,丈夫也没有跟她说德语。没有谁必须去谁的地盘,他们创造了一个中间地带,都说英语。

现在,中间地带摇摇欲坠。

02

性别实验

与《坠落的审判》类似的作品,并不少见。

比如,美国导演诺亚·鲍姆巴赫《婚姻故事》中,亚当·德赖弗饰演的丈夫与斯嘉丽·约翰逊扮演的妻子,两人从相爱到仇视,最终越发恶毒、狰狞。鸡毛蒜皮的柴米油盐,引发了夫妻二人互相控诉对方对自身生活的剥夺,歇斯底里的男方,甚至喊出“每天早晨醒来,我都希望你去死”这样的恶毒诅咒。

在这个笑中带泪的故事中,包裹着一个典型的美式价值观,婚姻与个人价值的冲突和和解。

1962年的戏剧作品《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫?》,其实更深刻地揭示现代社会中,爱情的死亡和婚姻的绝望。这是美国著名剧作家爱德华·阿尔比的代表作,讲述一对结婚多年的中产阶级夫妇乔治和玛莎,同一对初来乍到前来拜访的青年夫妇举行了一场聚会。这对夫妇的智力战争、心理博弈、辱骂、羞辱和残忍的行为,与《坠落的审判》如出一辙。

在阿尔比那里,女性角色同样是强势的。女主角玛莎,打心底里瞧不起丈夫乔治,把他当成“仆人”一样对待。事实上,玛莎从小有着近乎狂热的恋父情结,与乔治的结合,更像是这种情结的转移。选择与父亲相似、同样身材健硕的乔治,是寻找父亲的替代品,后来,无法生育的玛莎,又逐渐开始将乔治想象成是自己与父亲的“孩子”。她多次称乔治为“孩子”,但这个孩子并不成器,不思进取,不擅长处理举办校管会成员晚宴、筹款等事宜,他让玛莎的父亲深感失望,于是爆发了无休止的矛盾。

《谁害怕弗吉尼亚·伍尔夫?》探讨的是,现代文明如何导致亲密爱人的无法交流与孤独,以及由此引起的精神苦闷。但玛莎的强势,以及近乎扭曲的恋父心理,更接近一种性别工具化。评论界还对阿尔比提出过厌女的质疑。

而《坠落的审判》,则是女性导演茹斯汀所发起的一场思想实验。她将我们习以为常的整个社会文化进行倒置,丈夫塞缪尔是家庭主夫,脆弱、多愁善感,充满自我牺牲的自我感动以及哀怨,而桑德拉则扮演着传统意义上的男性角色,事业为重、母职缺失,她自信、冷静,甚至有些自私。忽视丈夫的情绪,与其他女人调情,她野心勃勃,拿走丈夫的写作大纲而觉得理所当然。同时,身为一个外国人、一个母亲和作家,她近乎不近人情,且不认为自己有问题。

茹斯汀在阐述创作理念时,如此说道,从文化上讲,女性总是待在家里,而男性则走向世界,有时间思考、反省、产生想法。而女性则没有,她们必须操持家务。因此,有一个女性角色,她是创作者,她写书,她终于有时间写作,这意味着受苦的是男人。

《坠落的审判》则试图探索,当这一切倒置,男人和女人,各自会遭遇什么,以及那个最根本的问题,婚姻与家庭中,权力如何平衡。

《坠落的审判》表面上是一个法庭惊悚片,去追问丈夫如何死的,她是否杀夫?但故事并不以探寻真相的方式展开,而是在探寻中,一步步将夫妻二人最隐秘的关系,曝光在法庭这个公共空间,并试图呈现:一个未能尽到家庭义务的、野心勃勃的、在婚姻中存在道德瑕疵的女人,将以何种方式被法律与社会观念所审判。法庭检察官、各路证人和社会舆论,都极力将她塑造成一个暴力的丈夫和母亲,她的双性恋、多角恋和职业上的成功,带来了她性格上的缺陷,致使她有能力和有动机进行谋杀。这一点,已被广泛讨论,而被忽视的,则是那个自阁楼坠落的丈夫,他是整个电影的鬼魂,同样至关重要。

03

疯男人的诞生

《坠落的审判》的展开形式,有点逆转版伍尔夫的意味。

在《一间只属于自己的房间》中,这位著名的英国女作家谈到:“一个女人,如果要写小说,必定得有点钱,还要有一间自己的房间。”

在她看来,阻碍女性在艺术上成就自我的,并不是才华,但也不光是钱,而是在于,能否争取一个属于自己的写作空间。

伍尔夫是一个不修边幅的作家。在独属于她的房间里,有一张很大、很结实的木桌,摆满了纸张、信件、手稿和大瓶墨水,整个房间乱糟糟的,到处是旧笔尖、线头、用过的火柴、生锈的回形针、皱巴巴的信封、坏掉的烟嘴。当然,这种乱糟糟是某种天才的标志,也是自由的象征。

“自己的房间”,也并不意味着真正的房间,可以是一个角落、一个小隔间、一个小壁龛。在这里,你不仅是妻子、母亲、姐妹、姨妈、祖母,也可以是作家、画家或者音乐家,再或者什么都不是,只是你自己。

在《坠落的审判》中,我们也可以发现,角色倒置的丈夫,也在跟妻子争夺写作的空间和时间,试图从一度自我陶醉的家务中逃离出来。长期没有作品产出的他,产生了深深的自我危机。

塞缪尔患有精神疾病,吃药物、呕吐,甚至可能还有自杀的念头,终日把自己锁在阁楼里。这一点,让人不由想起简·奥斯汀、玛丽·雪莱、勃朗特姐妹、艾米莉·狄金森等作家。在她们的作品中,阁楼上的疯女人形象,是个极其关键的文化原型。现在,茹斯汀逆转了这种叙事。

《简爱》中,简与罗切斯特结婚,但阁楼上还锁着他的发妻,那个疯疯癫癫、兽性大发的伯莎。订婚后的一天晚上,伯莎偷偷溜进简的房间 ,将简的婚纱撕成两半。在《坠落的审判》中,阁楼上的丈夫以震天响的音乐,来破坏妻子对另一个女人的调情,何其相似。

简以类似夏娃那样年轻、纯洁、贤惠的女性形象出现了,取代伯莎成为罗切斯特的妻子。然而,正如所有女性都有成为莉莉丝的宿命一样,简正逐渐成为另一个伯莎,最终也陷入疯狂,被监禁后由女仆看守。

莉莉丝其实是夏娃的前身,在《塔木德》《米德拉士》等书籍和口头传说中,都有提及。她与亚当同时被创造,都来自相同的尘埃。《便西拉的字母》中,两人也爆发争吵和打斗,亚当说:“我当在上,不可在你之下;你当在下,我在你之上。”莉莉丝则回答说:“你我平等,都来自大地。”

他们谁也不听谁的,莉莉丝宣布了上帝不可言说的名字,并逃到红海与恶魔同居。在诸多故事中,莉莉丝成为母妖,成为一种疯女人原型(archetype)。此后几乎所有的叙事,鼓励女性要像夏娃一样,不要沦为罪人莉莉丝。殊不知,疯女人的诞生,正是来自对男权的抗争。

而在《坠落的审判》中,阁楼上的疯男人诞生,也是基于一种自我被否定的危机。但这种否定,不是来自他者,而是根源于自我。塞缪尔无法像亚当那样,真正牢固地站稳“在你之上”的性别地位,随着这种地位坍塌,危机进一步深化。

就算回到自己的地盘,妻子也要跟他说英语,他无法将她内化于自己所能掌控的环境中。英语,作为一个中介地带,是他们平等的表现。

其中最为模糊之处,在于性和婚姻的危机。儿子出车祸后,丈夫沉湎于自责,不再与妻子发生肉体关系。妻子的欲望,则延伸到了其他女性。妻子决定诚实,向他坦白了自己的出轨,并解释说,那也是她自己最艰难的时刻,她需要一些方式避免崩溃。但她依然爱他。

但茹斯汀并没有把丈夫的危机仅仅构建于出轨所带来的背叛上。更进一步,他们的做爱方式,对伴侣关系的理解,在丈夫看来,都是由妻子所主导,他只能亦步亦趋。同时,妻子对婚姻关系表现出一定程度的淡漠,更让他难以接受。正如片中她说:“我没有什么见解,我不关心伴侣该怎么相处,真的。”

相反,在妻子看来,出轨背叛的把柄,还可能成为丈夫的武器,用于武装自己的受害者形象。在他们吵架最激烈之处,妻子如此吼道:“你装作慷慨来掩饰内心的肮脏和刻薄。你根本没胆量面对自己的野心并因此怨恨我。”

如果这个思想实验再做进一步延伸,我们会发现,妻子出轨对象是女性而非男性,更是巧妙的设定,亲密关系出现了异性恋危机,更加剧了丈夫两性信念的脆弱感。

我们很难判断谁对谁错,这也不是导演着重想表现的,她无意于引导观众探寻坠楼的真相,也不试图对性别和婚姻的真理进行说教。妻子是不完美的妻子,丈夫也不完全是丑恶阴险的丈夫。观众的认知是有限的,没有全知的上帝视角,就连丈夫自杀的意图,也不甚明了,还有可能有许多虚构和编造的成分。因此我们更无法确定所谓的婚姻真相,更遑论坠楼真相。

比起电影确认了什么,更值得思考的是,这场性别倒错的实验中,有什么牢不可破的既有观念产生了松动了?剖开这些松动的裂缝,我们也许更能窥见那些导致我们无法与爱人共同相爱的隐秘线索。

茹斯汀坦承自己热爱夫妻生活,但事实是,这样的生活可能会乏味,失衡也是根深蒂固的,随时会被打破,或者需要被打破,以达到新的平衡。

茹斯汀自己也没有想过,这部电影会产生何种现实意义。上映后,有很多女性告诉她,她们让自己的前男友看了电影,然后说:“你必须看完这部电影,才能明白我为什么和你分手。”

文中配图来源于网络

-END-

作者 | 南风窗记者 阿树

值班主编| 黄茗婷

编辑 | 吴擎

排版 | 菲菲

南风窗新媒体 出品

未经授权 禁止转载

欢迎分享至 朋友圈

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有