沃伦·爱德华·巴菲特和威廉·亨利·盖茨三世相识于1991年。我很难想象,还有哪段友谊能对全球金融、科技和慈善领域产生如此深远的影响。

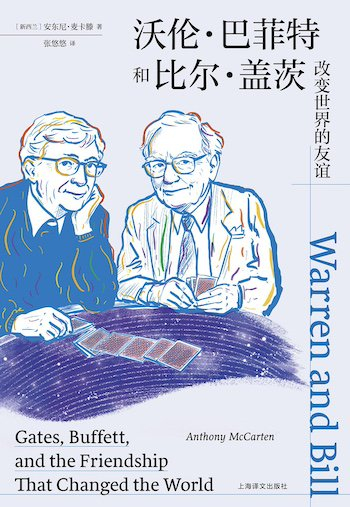

【编者按】沃伦·巴菲特和比尔·盖茨,他们聪明过人,性格不同甚至各有固执、又都富可敌国,用彼此最有价值的时间和智力,维系了长达30年的友谊并结成慈善事业联盟,影响了彼此,也深刻影响了金融、科技和全球慈善事业的发展。

本书是知名作家、编剧、电影制作人安东尼·麦卡滕2024年出版的最新传记,对二人的关系进行了深入描述,并探悉他们如何在一点一滴地改变世界。经出版社授权,第一财经节选书中部分章节,以飨读者。

朋友间会相互影响。在好友的鼓励下,我尝试了许多新事物:冲浪(惨不忍睹),弹吉他(还算像样),打网球(永远感恩),吸大麻(很短时间),断掉旧情开启新爱(经历丰富),立志做个好人(任重道远),甚至成为作家(还请各位多多包涵)。

这本书讲的是一段友谊,一段在现代堪称最具影响力的友谊。说实在的,我很难想象,还有哪段友谊能对全球金融、科技和慈善领域产生如此深远的影响。沃伦·爱德华·巴菲特和威廉·亨利·盖茨三世相识于1991年;他们热爱打桥牌和高尔夫,分享笑话,交换商业机密,大吃垃圾食品。人很难改变,即便改变,通常也只是为了爱人或挚友,而且这种改变往往昙花一现——需要另一方的持续影响才能维系。沃伦和比尔这段与日俱增的友谊给他们带来了内在和外在的蜕变,起初是些无关大体的逸事,随后意义走向深远。两个一刻千金的人都为这段友谊投入了自己最宝贵的资源:时间。很快,他们各自的人生伴侣也在这出友谊大戏中扮演了关键角色,最终催生出有史以来规模最大的慈善机构——比尔及梅琳达·盖茨基金会。据最新报告,该基金会拥有近700亿美元的资产。截至2021年,基金会仍然仅有三位信托管理人:比尔·盖茨、梅琳达·盖茨和沃伦·巴菲特。

这段不同寻常的友谊是如何从一颗看似无果的种子里绽放出来的呢?那要追溯到比尔父母在西雅图郊外的度假屋办的一次花园派对。起初比尔知道沃伦也会参加后压根就不想去。那么,他们究竟是怎么开始相互影响的呢?一方身上的哪些特质促使另一方发生了改变?这个超级富豪联盟对其他人,尤其是对这个不平等的世界中越来越依赖超级大富豪慷慨施予和决断的数百万贫困人口来说,又意味着什么?

我对比尔·盖茨的兴趣可以追溯到学生时代。那时的我,带着些许左倾的偏见和年轻人的愤慨,想不通:像他这么有钱的人怎么会不愿意全身心投入拯救地球、减轻人类苦难,为改善全人类命运慷慨解囊呢?我问自己,他的良心究竟哪儿去了?原来,它只是在沉睡,等着像童话里那样被唤醒。于是,一位美丽的公主出现,像童话里那样在青蛙湿漉漉的嘴唇上,印下了一个高贵的、足以令人脱胎换骨的吻。魔咒解除,良心苏醒,亿万富翁比尔在我们眼前,变成了全球慈善界的加拉哈德骑士。2000年,比尔从微软首席执行官的位置上退了下来,不再执着于垄断我们的数字未来,而是忙着救死扶伤,怜贫恤苦,让全人类这具庞大身躯里的血液更好地输送到每一个细小的角落。一位仁义君子。

那么,前妻梅琳达的出现真的就是那个让比尔脱胎换骨的关键因素吗?还是说,这颗改变的种子其实早已埋下?比尔现在依然备受争议。他有他的拥趸,也有那些固执的、全副武装的批评者。在我写这篇文章的时候,网上几乎天天流传一些荒谬的阴谋论,把他塑造成各种形象:从他暗地里向全世界散播致命病毒然后卖疫苗赚钱,到他暗地里其实是个……蜥蜴人。大众总是喜欢找个人来背锅,而比尔——尽管他做了不少好事——却一次次地被推上这个位置(反正不是他就是乔治·索罗斯)。像这样被千夫所指是什么滋味?伤害他了吗?是什么样的心理防火墙让他能屏蔽这帮网络喷子?

我对比尔的兴趣进一步加深是在知道他喜欢打桥牌之后。桥牌是一种复杂的纸牌游戏,既要大胆竞叫又要深谋远虑,既要虚张声势又要步步为营。这也是他和我们故事中另一位主角的共同爱好之一。沃伦·巴菲特,这位“奥马哈先知”,可是桥牌高手中的高手。他最中意的桥牌搭档之一就是比尔。为什么?因为这俩人能在无声中交流,准确读懂对方的暗示,这可是桥牌黄金搭档的制胜法宝。这种默契是很难战胜的。更别提,在二战后的这几十年里(二战结束时他十五岁),沃伦成功打造了一个全球商业帝国,截至本文撰写时,身价将近1200亿美元,坐上了世界第五富豪的宝座。而且他不仅不招人恨,反倒是人见人爱,在某些圈子里更是被当成了偶像。为什么这么个有钱到让人嫉妒的人同时又能受欢迎到让人羡慕?为什么没人指责沃伦,说他向全世界散播新冠病毒?为什么网上的喷子不造他的谣,说他暗地里是一只科莫多巨蜥?为什么到了他这儿,羡慕和嫉妒就不化身为恨了呢?

答案的一部分,在于沃伦总是领先他的批评者一步。对那些嚷嚷着超级富豪该多缴税的人,沃伦不仅点头称是,还主动请缨,在《纽约时报》上发表评论文章,用“别再惯着超级富豪”之类的标题,呼吁政府对他和像他一样的人严加征税。他没有扮演高高在上的路易十六,反倒继承了罗伯斯庇尔的革命衣钵。沃伦向大家保证,他完全有能力多缴税,而且他很乐意这么干。他主张取消那些不公平的、让本就不差钱的人占尽便宜的税收优惠政策。他觉得,这不过是应该做的事罢了。一个大受欢迎的人。

(比尔也很乐意多缴个人税——甚至缴双倍——他还觉得自己该多缴点儿资本利得税,尽管他在2018年就夸口说自己缴的税已经比谁都多了,当时超过了100亿美元。“要是大家想把税率提到某个水平,行啊,那就把税率定在那个水平上吧。”这话他在公开场合讲了至少十来年了。可还是有很多问题存在争议:未征税的资金能用来做慈善捐款的问题,慈善捐款普遍都能用来抵税的问题,尤其是当捐款数额特别巨大时,还有科技巨头利用企业税收漏洞的问题,比尔和沃伦他们那帮人当初就是钻了这个空子才暴富的。值得注意的是,比尔给他和梅琳达的基金会的无私捐款,其实都是他名下未征税的微软股票。那么,他们的这些钱是不是也该算作——就像一些批评者主张的——咱们的钱?是不是该让公众多盯盯,多查查,多管管?)

再来看看第二项证据:沃伦的家。不是什么豪华城堡。从1958年起,他就一直住在一栋普普通通的小房子里,这事可是出了名的。房子前面只有一小片草坪,谁都能进来。老爷子简直是在邀请大家来参观他的生活、习惯和生意经。他没什么要隐藏的。任谁开车路过沃伦的家都会觉得,就算是小孩来送报纸,都不用费太大劲就能骑着自行车把《华尔街日报》扔到他家的门廊上。沃伦几乎什么都不怕。如今已经九十三岁的他,说就连生命终点的审计员——死神——他都不怕。在他看来,死亡不过是一笔你没法耍花招、没法讨价还价的交易罢了。当这位夺命庄家终于宣布“游戏结束”,在记分表上画下最后一条横线时,沃伦知道他肯定会低头看看自己的牌——这些牌在他眼里比在比尔眼里更珍贵——然后说一声“好极了”,他的一生,他波澜壮阔的一生,有史以来最精彩的人生之一,就此落幕。他将会和过去所有的超级富豪一样,埋入地下或化为灰烬,两手空空,只剩下他在世间的是非留在世人的心中。就像沃伦自己说的,我们死后留下的不是钱,而是爱,付出了多少爱,得到了多少爱。

柏拉图曾经说过,世上的人分三种:爱智慧的、爱荣誉的和爱财的。我们不禁想问柏拉图:难道一个爱财的人就不能同时爱智慧和荣誉吗?或者一个爱荣誉的人就不能同时爱智慧和财富吗?或者更有甚者,一个人难道不能同时追求财富、荣誉和智慧吗?这本书将会探讨,拥有其中一种特质是不是就必然排斥其他两种,还是说,我们有可能挑战柏拉图的理论,成为兼具这三种特质的集大成者。

我还将探讨现代慈善事业的现状,并分享一些见解,尤其是关于“创新资本主义”这个雄心勃勃的概念——由比尔·盖茨最先提出——也就是把市场那套玩法用来做好事,联结慈善的承诺和私企的力量。那么问题来了,这创新资本主义到底造福了谁?又坑害了谁?人类的苦难常常被忽视,因为它太处处可见,太源源不断,就像二十四小时不停燃烧的天然气,噪声大得让人受不了,可听久了,反倒成了一种新的寂静。为什么陷入这片复杂的泥潭里呢?

慈善是个相当引战的话题。在不少批评者眼里,这不过是个大赦令,让那些超级“大盗”们主动“自首”,归还(一部分)不义之财,然后所有罪责就一笔勾销了。但也有人不这么看,觉得这么批评别人的好心好意太刻薄、太反人类了——属于“误伤友军”,把这个世界急需的好人给干掉了。也许,研究研究有史以来最大方的两位慈善家的人生,能让我们看清楚这个时代的慈善本质。

说这两个人值得好好研究研究,在我这里,还有另一个理由。这些年来,我总觉得——尽管有大规模游行抗议收入不平等,尽管“社会主义”这个词被从历史的报纸堆重拾——其实我们一直忽视了超级富豪们的存在,这种忽视可是要命的。我们没给这些人该有的关注,没问该问的问题。我们整天忙活着自己那点儿牢骚不满、争执吵闹、吃喝拉撒、欲求、希望、权利、度假、房贷、工作、债务、爆胎、网速、社交媒体、人际关系、小毛小病,等等等等,没完没了。与此同时,那些超级富豪却悄无声息地、超出想象地变得更富了,甚至超越了人类历史上赫赫有名的大富豪,比如凡尔赛宫的路易十四、贪得无厌的罗曼诺夫家族、勤劳致富的卡耐基家族、囤钱如命的范德比尔特家族和洛克菲勒家族、天潢贵胄的温莎家族或各路欧洲贵族、所罗门王或是克努特大帝,甚至那个用驴奶泡澡的埃及艳后。在我们没注意的这几十年里,金子、银子、票子,不断地上升、跃升、飙升,全都涌进了金字塔顶端,数目大得吓人。大到什么程度?2017年,乐施会的报告显示,八名顶尖富豪的财富和全世界最贫困的那一半人口的财富总和相当。容我重申一遍,不是最富的八十万人,也不是八万人,八百人,或者八十人,就是最富的八个人。这八个男人——没错,都是男的——手握著全世界半数的财富。就像某位被遗忘的诗人曾经说的:这是什么鬼?

所以,那帮富豪,他们确实跟你我不一样。现在更不一样了。他们现在就像是他们自己都不适应的新国度的公民。他们每天醒来就得面对一堆稀奇古怪的挑战,一个见所未见的环境,一片完全陌生的风景,连个旅游指南都找不着。他们怎么可能知道该怎么小心翼翼地迈好每一步,避免因为特殊的地位导致犯的错被放大呢?毕竟,从来就没有,也不可能有一本指南宝典,教你和你那七个哥们儿——人数刚好够凑一场街头篮球——该怎么妥善管理全世界半数的财富。

在研究他们的过程中,这本书要抛出几个棘手的问题:这个世界是怎么变成这样的?现状真的公平吗?维持得下去吗?在一个老老实实做生意却可能导致社会财富都攥在寥寥数人手中的世界里,未来会变成什么样?在这么个失衡的世界里,我们真的安全吗?真的像一些所谓的思想家和领导人宣称的那样,比以前任何时候更安全,还是说我们正走向最后的大清算?这些亿万富翁的出现是不是在提醒我们,该及时给这个世界的核心系统来个升级,还是说我们该换一个全新的系统,把旧的扔了,从头造一个?现如今全世界都欠他们的债,而且——在某种叫人忐忑的程度上——还需要他们大发慈悲的情况下,我们真的能指望他们会为我们这些普通人着想吗?他们当中有多少人认同钢铁大亨安德鲁·卡耐基1889年说的话,带着财富死去的人是可耻的?这些富豪最后开出的支票真的会——像卡耐基主张的那样——因为账里没钱而跳票吗?

(本文节选自《沃伦·巴菲特和比尔·盖茨:改变世界的友谊》引文,发表时有删节,标题为编者所拟。)

《沃伦·巴菲特和比尔·盖茨:改变世界的友谊》

[新西兰]安东尼·麦卡滕 著 张悠悠 译

上海译文出版社2026年1月

4001102288 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有