古之战场,那些高大的旗杆、宽大的旗帜,常被人称为“高牙大纛(dào,古代军队里的大旗)”。明朝重臣、方志学家何乔远却在《嘉禾惠民碑》碑文中,以该词来形容将领沈有容。

改建浯屿水寨,捕斩倭寇,谕却西夷,勋劳卓著

沈有容:明海防群英里的奇男子

□融媒体记者 吴拏云 文/图(除署名外)

古之战场,那些高大的旗杆、宽大的旗帜,常被人称为“高牙大纛(dào,古代军队里的大旗)”。明朝重臣、方志学家何乔远却在《嘉禾惠民碑》碑文中,以该词来形容将领沈有容。史家向来言不虚发。下周即是清明节了,英灵待祭,今天就让我们穿越历史的千层滔,先行敬奠一下沈有容这位明代的奇男子吧。

今人所画的沈有容像(宣州区档案馆 供图)

今人所画的沈有容像(宣州区档案馆 供图)冒死立功 声闻朝野

明朝宁国府宣城县(今安徽宣城市宣州区)的东北角,有一个村庄叫沈家边。这里聚居的“洪林沈氏”于南宋淳熙年间开基,乃地方望族。嘉靖三十五年农历十二月廿二日(1557年2月9日),沈有容便出生于此。沈有容,字士弘,号宁海,为洪林沈氏第十三世。沈有容的祖父乃广西布政司参议沈宠。沈宠一生崇信阳明心学,躬修默悟,是“宣城心学”的开创人之一;沈有容之父沈懋敬为太学生,官至蒲州同知;叔父沈懋学,性倜傥,工草隶、诗词古文,于万历五年(1577)状元及第。

出身这样的书香门第,沈有容按理也该成长为一位彬彬儒士的,然而他却自幼“走马击剑”,且“好兵略”,这与他那位文武双全的叔父沈懋学有着极深的干系。沈懋学年轻时颇有侠义之风,武艺超群,“少任侠兼精技勇,能上马舞丈八矟”,曾单枪匹马到塞外考察地形,结果引来一伙鞑靼骑兵的追赶。他毫不慌张信手拈矢,一箭射翻当头之人,吓退追兵。沈有容自幼跟随叔父习武,对这位叔父有着难以抑制的崇拜,时刻想像他一样“仗剑走天涯”,也就有了之后的从戎理想。万历五年(1577)沈有容首次入军营锻炼;万历七年(1579),他在应天府武试中举;隔年,会试不第后进入蓟辽总督梁梦龙帐下,“录为旗牌,寻补昌平右骑营千总”,真正跻身行伍。

据《明史·沈有容传》载,万历十二年(1584)沈有容一战成名。那年秋,朵颜部落首领长昂率三千骑进犯刘家口,沈有容当夜二更时分于关口城墙上闻得警报,毫不惧死,仅率健卒29人便至阵前迎击,自己身中二矢还奋勇斩杀六敌,直接把长昂军吓退。此役,沈有容以首功受赏并获得兵部的推荐。随后,沈有容又多次立下战功,声闻朝野。

迁建水寨 剿倭大捷

俞大猷、戚继光之后,浙闽粤的倭寇海患并没有完全销声匿迹,海盗、倭人、私贩时常沆瀣一气祸乱沿海地区,而福建水师长期军备懈怠,海防堪忧。万历二十五年(1597),沈有容被福建巡抚金学曾相中,聘请入闽,开启海上建功的光辉生涯。在福建,有容先出任海坛把总,随后调至泉州府,初以世荫千户都司佥事掌浯铜游兵,不久擢升为浯屿钦依把总,驻守厦门。之后又移镇晋江石湖(今石狮蚶江石湖)。

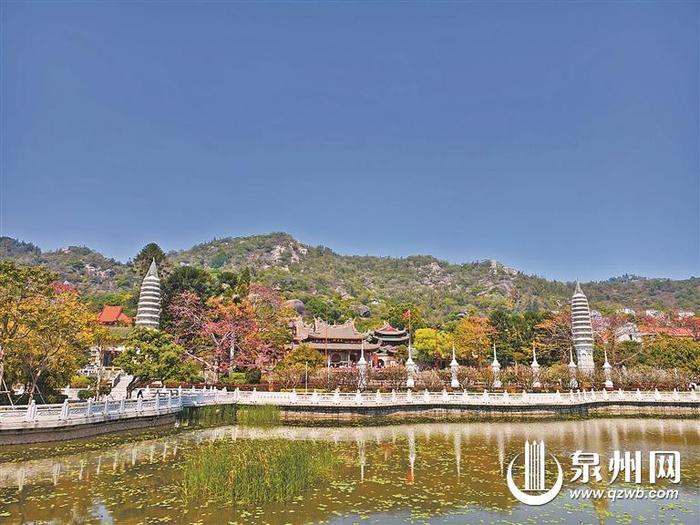

万历二十九年(1601),陈第造访沈有容,二人同游鹭岛(今厦门)五老峰。图为五老峰远景。

万历二十九年(1601),陈第造访沈有容,二人同游鹭岛(今厦门)五老峰。图为五老峰远景。据史载,万历二十九年(1601),有海寇劫掠诸寨,沈有容在东碇附近海域击败之,“擒生倭十八名,斩首十二级”;又一次,有容统舟师出海,“直抵广界”,斩首三十二级,夺回兵船一只,收复铜山、南澳等地。同年,好友陈第(福州连江人)来访,沈有容与他同游鹭岛(今厦门)五老峰。在今厦门南普陀寺藏经阁西侧山间有一处巨幅石刻,上书:“万历辛丑四月朔,三山陈第、宛陵沈有容同登兹山,骋望极天,徘徊竟日。”这就是当时陈、沈二人悠游五老峰时留下的。

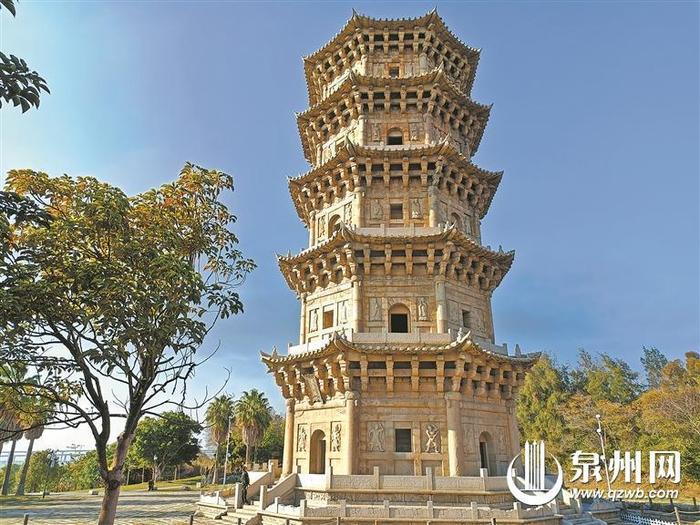

金钗山上建有六胜塔(俗称石湖塔),起到海上航标的作用。

金钗山上建有六胜塔(俗称石湖塔),起到海上航标的作用。明初,在东南沿海即设有浯屿水寨,最早是建在漳州的“大担南太武山外”,“后徙于中左所之厦门所”(叶向高《改建浯屿水寨碑》)。万历二十九年(1601),泉州知府程达(有文献误作“程朝京”)建议将浯屿水寨迁建于晋江石湖(即今石狮石湖)。石湖位于泉州城南三十里,控金钗山,临泉州湾,为泉郡海上门户。金钗山还建有六胜塔(俗称石湖塔),能起到海上航标的作用。因此,这里从宋代以来就被视为军事要地。黄凤翔在《靖海碑》碑文中即称:“泉故海国,吾邑石湖则海滨要害处也。”程达的这个建议随即获得上司认可,而改建浯屿水寨的重任则落在了沈有容的肩上。

沈有容曾在石湖兴建海堤以防止海水倒灌侵袭良田,该海堤后被称为“沈公堤”。

浯屿水寨的改建,是从万历三十年(1602)6月22日开工,在沈有容的“经始虑终,殚心力营”下,至翌年2月20日竣工,前后只用八个月的时间。水寨先后建有监司署、海防署、寨署、玄武祠、阅武场等建筑物,不但规模宏大、设施齐备,而且甚是壮观。清道光《晋江县志·石湖寨》载称:“(浯屿水寨)把总沈有容重建,周五十二丈,基广一丈四寸,高一丈四尺,门一。”时任南京礼部右侍郎的叶向高,称赞该水寨建筑“咸宏壮嶝敞,屹然为海上巨镇”。更令人称绝的是,在沈有容的调度下,这一重大工程仅耗资七百余缗,而且资金要么是捕盗歼寇所得,要么是出让旧寨物资所得,不扰民、不摊派,也没有花地方财政一分钱,深得石湖百姓拥戴。沈有容镇守石湖期间,整肃军纪,警告士卒“不得取民间一笠、摘一蔬”,同时关爱地方百姓,曾指挥士卒兴建海堤以防止海水倒灌侵袭良田,石湖百姓亲切地将这道海堤称为“沈公堤”。

新浯屿水寨建成后,上控惠安崇武,下辖金门料罗湾,既扼泉漳之咽喉,又可警卫台湾、澎湖诸岛屿。不久,水寨即在抗倭海战中起到重要作用。据沈有容《仗剑录》载:“寨署方成,有贼舟七只,横行闽、粤、两浙间……由乌邱出澎湖,复往东番。”万历壬寅(万历三十年),有七艘倭贼的船只在闽、粤、两浙间海域横行掠夺,最后到达台湾(时称东番)据地剽掠,沿海渔民和台湾先住民深受其害。倭船警讯被石湖浯屿水寨侦得,沈有容在接到福建巡抚朱运昌“令剿东番倭”的密札后,迅速派出舟师前往清剿。沈有容的水师在澎湖海域与倭贼船只遭遇,沈家军向敌发起攻击,“纵火沉其六舟”,大部分倭寇溺毙,余者被“斩首十五级”。沈家军还解救了倭船上挟持的沿海“男、妇三百七十余人”,获得大捷。《明史》称此役过后,台湾海域“息肩者十年”(即平静无扰长达十年)。沈有容的战绩也被中丞台以“奇功”之名,上报朝廷。后来有史学家将此役称为“壬寅大捷”。

将威赫赫 谕退外夷

沈有容不仅作战本领高强,其军事智慧也是高人一等。在壬寅大捷之后,沈有容巧妙地“舌退外强”,在守卫台海的历史上续写传奇。

万历三十年(1602),荷兰成立“联合东印度公司”并派遣韦麻郎率领舰队向中国东南沿海航行。几经周折,韦麻郎相中了澎湖列岛,想据之为基地,建立荷兰人在东方的中转港。于是韦麻郎打着联合东印度公司使节的幌子,以要求通市贸易为名,率三艘巨舰(另有记载为两艘巨舰、两艘中船)及1000多名士兵,偷偷占了澎湖。

沈有容十分清楚这伙“红毛西夷”的阴谋,知道他们实际是想图谋中国领土。在接收到驱逐韦麻郎舰队的指令后,他一度也想直接派兵剿灭这支舰队,但考虑到当时的福建水师战船虽多,却多是用商船、渔船改造的,船上火器并不先进,而韦麻郎所率的荷兰舰队却是一支船体庞大、装备精良的舰队,实力不容小觑,且占据了澎湖地理要冲,败之不易。李光缙《却西番记》记录了沈有容的各种考量,“彼来求市,非为寇也,奈何剿之?剿而得胜,徒杀无罪,不足明中国广大。不胜,则轻罢百姓力,贻朝廷羞。不如谕之。”最终,沈有容决定尝试用外交方式去“谕退”敌军,迫使他们离开。

计策一定,沈有容不再犹豫。他先将福建水师布置一番后,仅带着一熟悉韦麻郎的名叫林玉的中间人,驾着一艘渔船就奔韦麻郎的座舰而去。与韦麻郎在船头相会时,沈有容当即严词勒令荷兰人退离澎湖。韦麻郎等外夷被沈有容过人的胆识所震慑,他们看到远海处还列出阵容齐整的福建水师,心生胆怯,遂撤离已霸占5个月的澎湖。临行前,韦麻郎赠送一些铜铳和弹药、土特产等给沈有容,又请画师为沈有容画像,以示敬仰。沈有容只收下铜铳和弹药补充军库,推却其余。

在这次谕却西夷的过程中,沈有容不耗一兵一卒,用外交手段劝退荷兰舰队,维护了中国领土主权,此功可谓伟哉。他的英雄事迹受到时人的赞颂,澎湖百姓还特地竖立一方镌刻着“沈有容谕退红毛番韦麻郎等”十二个大字的石碑,以作永久纪念。该碑现今完好地保存在澎湖马公镇的天后宫内。

统兵有道 得入生祠

沈有容曾携好友陈第同游仙公山。图为仙公山即景。

沈有容曾携好友陈第同游仙公山。图为仙公山即景。万历三十三年(1605),陈第再访泉州。陈第别号“五岳游人”,最是喜欢游历山水,沈有容于是携好友前去游赏泉州丰山(即今洛江区马甲镇仙公山),向友人详细介绍了这座名山中的风物。

石湖湾内曾是沈有容练兵之处

石湖湾内曾是沈有容练兵之处在福建海疆,沈有容贯彻“严城守、峙粮储、增艅艎、厚兵力”的海防政策,大大改善了福建水师长期以来兵备松弛的状态,另外,他又肃军规、勤练兵,让水师的战斗力直线上升,这对于当时福建沿海防卫起到了关键的保障性作用。泉州士大夫陈学伊在《祠田碑》中称:“公(沈有容)严统士,信赏必罚,兵不敢有加于民,民若不知有兵。凡民之以佃、以渔、以商、以贩者,有公在,事无劫夺之虞,间复结之以恩……”沈有容这种“有兵若无兵”的统兵之道,实际上是很值得后人深思的。

万历三十四年(1606)夏,这位深得泉州百姓爱戴,被视如“师帅父母”的沈有容将军,因擢升为浙江都使司佥书不得不离开泉州。感念沈有容将军的恩德,石湖士民特地为他与另一位同样“有功德于海上”的原泉州同知杨一桂合建了一座生祠。人们在祠中为他们塑像奉祀,同时立碑以纪。泉郡名士何乔远在《杨沈二公生祠碑》中写道:“二公清洁以持身,严正以莅下,矢心以为国,协体以安民,籍不列空伍,饟不出虚额;士见贼而懦、遇民而悍,责之无所不率。士以饱嬉,民用按堵。凡有一事之利以及百世之赖,沈公开之,杨公成之;杨公持之,沈公夹之。”有沈、杨二人同在泉州任职,可称得上是泉州的福气。

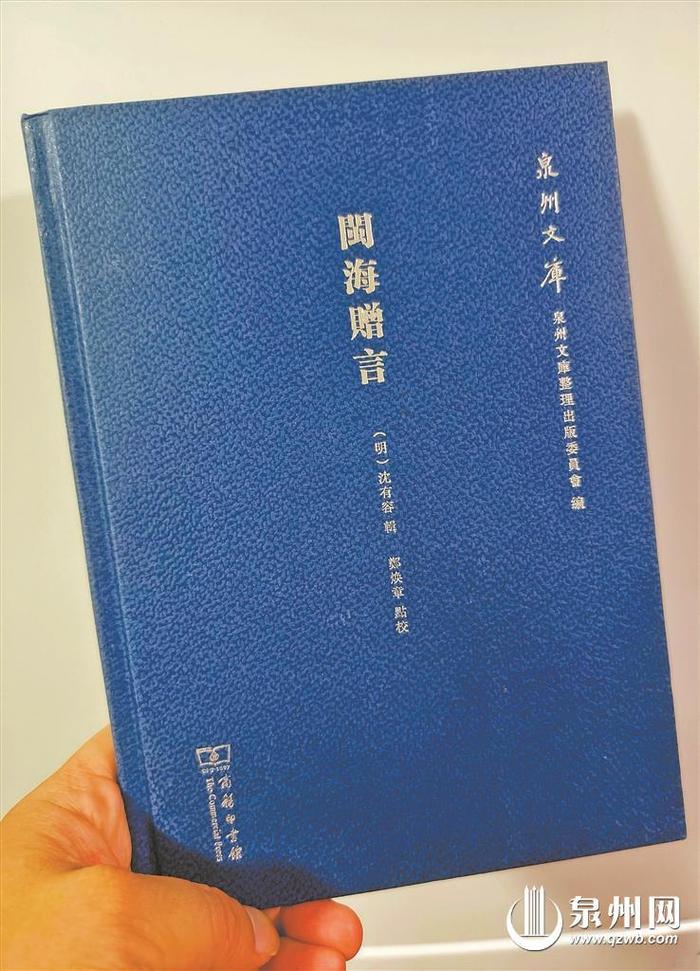

沈有容所辑《闽海赠言》

沈有容所辑《闽海赠言》多年之后,沈有容辑福建缙绅对其所赠之言而成《闽海赠言》一书,何乔远在书序中这样描述沈有容:“然自束发至今,功名犹故,此亦如千里之马,若灭若没;万斛之载,虑为大舟,浮之海中,与波上下。武弁中一奇男子也。”既能捍守海疆、保一方平安,又能赢得民心、守住底线,这“奇男子”称呼,沈有容受之无愧!

责任编辑:黄冬虹

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略