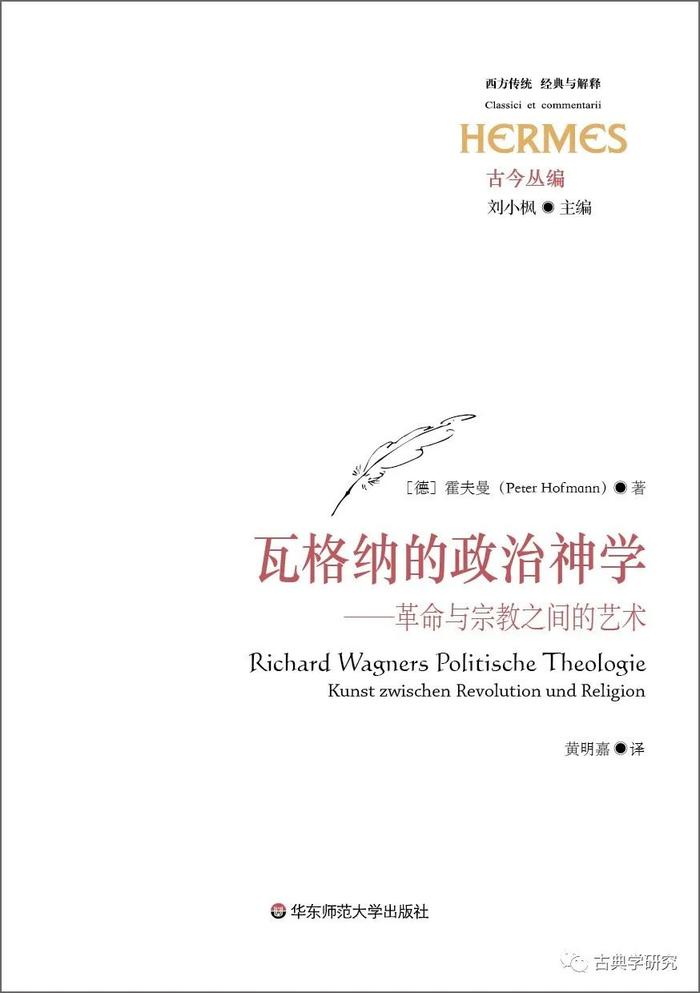

编者按:本文原题目为《瓦格纳的思想:问题及历史》,系《瓦格纳的政治神学》(霍夫曼著,黄明嘉译,上海:华东师范大学出版社,2015年)一书的序论。此次推送删去全部注释,有兴趣进一步研读的读者可查阅原书。

瓦格纳(Wilhelm Richard Wagner,1813-1883)

一

试图描述瓦格纳思想,或将瓦格纳思想当作一种“政治”神学予以追述,这件事会使人心灰意冷,甚至疑窦丛生;也必然会读到托马斯·曼(Thomas Mann)针对普列托留斯(Emil Preetorius)那篇有关瓦格纳的论文提出的严正指责:

你在短评中对瓦格纳过于相信,这样就必然随意隐讳了瓦格纳那些令人生厌的东西,而且美化了他的世界性成就,仿佛他艺臻极致似的。

他继续写道:您真的认为——您根本不可以这样认为!——瓦格纳对资产阶级世界所取得的胜利归功于一种“回撤并浸淫于德国重新统一的深渊和神圣之夜”的渴望吗?而不是归咎于德国的野蛮与狡诈——俾斯麦以此征服过欧洲——再加上一种在社交场合从未展现过的色情大杂烩吗?您还清晰听到巴黎的淫秽音乐吗?这东西真叫人恶心。再者:您还能忍受汉斯·萨克斯(Hans Sachs)戏剧中的肉欲吗?——竟然给蠢妇、荡妇和“戴荆冠的犹太人”贝克默塞(Beckmesser)举行婚礼呢!”

在有关瓦格纳的研究中也许还会出现这样的问题:人们是否真的相信、是否真会相信瓦格纳的作品得益于一种值得尊敬的神学——这神学不应从专业特有的意义来理解,而应理解为一种尝试,即尝试将广义的宗教与艺术从理论和实践方面创造性地结合起来。瓦格纳的神学至迟在其晚期著作中潜在地存在过,以不同的形式存在过,歌剧《帕西法尔》和热衷节日剧演出是该神学的艺术形态,而在拜洛伊特学派中,沃尔佐根(Hans von Wolzogen)和张伯伦(Houston Stewart Chamberlain)又将这种观念形态融合为一种危险的“雅利安人的基督教文化”。这或多或少地为人所熟知,政治后果也同样为人知晓。

瓦格纳向李斯特、柯西玛、沃尔佐根讲述《帕西法尔》脚本内容

瓦格纳向李斯特、柯西玛、沃尔佐根讲述《帕西法尔》脚本内容一个更不为人所知的事实是:一个名叫施韦泽(Albert Schweitzer)的人——定然是个没有心理负担的证人——不是通过与柯西玛和西格弗里德·瓦格纳(Siegfried Wagner)的交往,而是自己通过“闲聊哲学”而结识张伯伦的。他没有任何贬抑口吻,只是暗示性地记载:“他的晚期著作以及他死前注定要忍受长期病痛折磨的那种姿态才向我披露了他的本质。我在他身边度过他辞世前的一段时光,那最后时刻我是永不忘怀的”。——对张伯伦晚期著作未做人们期许中的批评。

人们还知道另一种情况,即存在着一种与上述解读相对立和争鸣的解读,它自尼采始,中经托马斯·曼(Thomas Mann)和布洛赫(Ernst Bloch),再延至阿多诺的著作《试论瓦格纳》(Versuch über Wagner)。鉴于瓦格纳的舞台实践相当活跃,所以在接受史方面,探寻文本与解读、文本的涵义与不同受众之间的“真实”关系似乎显得有些唯心主义,姑且不说是想入非非。“瓦格纳与无终极”(托马斯·曼),这个“无终极”不妨视为一种放弃,即放弃陈述瓦格纳接受史潮流中的某种“思想”。更兼瓦格纳的神学——下文将要述及——在接受史方面也与纳粹的“政治神学”交织在一起。对瓦格纳的纯粹再解读在思想意识方面会遭遇普遍的质疑:将一贯为瓦氏辩护与迭遭厄运的各个时代对瓦氏的颂扬联系起来究竟出于何种动机。

正如1999年在埃尔毛宫举行的名为“第三帝国中的瓦格纳”(Richard Wagner im Dritten Reich)的研讨会上所显示的那样,从影响范围和所强调的内容看,辩护方与意识质疑方几乎平分秋色。辩护方的“辩护”表现在对作品文本的内在诠释上,认为文本不含明显的反犹主义,从方法学上使意识怀疑成了疑问。答复这方面的是相反的指责,说“方法存在差异,这后面隐藏着意识分歧”,所以核验一下什么东西被隐去了,这是值得的。

再者:在纳粹屠杀犹太人之后的时代,争论的口吻有其特点,即苛刻的指控,愤怒的辩解,这也许让人推断出德国人和犹太人存在着没有公开的矛盾。即便文本内在诠释的唯心主义也能指出这样的问题,但不得不提出以下疑问:①.如何把对瓦氏意识的普遍怀疑同自己假设的免疫策略区分开来;②.这类假设如何得到证实?这两个问题需做方法学的回答,倘若陈述的论点需提交讨论的话——只要文本内在诠释方与意识批评诠释方不能沟通而对立,这样的讨论就无法进行。让方法论与意识批评相互排斥,这大概又是任何人所非愿。

数年来,泽林斯基(Hartmut Zelinsky)翻开了瓦格纳文献中挑战的一页,他把拜洛伊特学派在意识形态方面对瓦氏的接受或多或少与瓦格纳等同起来,并旁征博引加以论证。其中一例是瓦格纳所谓的“自我神化和自我神秘化纲领”,据说源于瓦格纳1850年6月9日致里特尔(Julie Ritter)的那封信,其实这个情况系瓦格纳极度悒郁的一种表述:“死的生命”。根据泽林斯基的说法,瓦氏的悒郁是因1848年1月9日其母去世引起的,标志着瓦氏“自我神秘化”的开始(到50年代,这悒郁又因“维森东克事件”[Wesendonck-Affäre]复发)。加引号的短语在泽林斯基援引瓦氏的那封信中根本就找不到,意思也不对,显然是从上下文联系推断出来的一种感觉,无法用文件证明。这类论证让人不大相信,它们增加了讨论问题的难度。

这里可能存在一种值得尊敬的神学萌芽,或至少存在专业神学需要讨论或者说需要学习的某种东西——但这个具有代表性的论点至少也会遭到质疑,它在贯彻过程中不得不为自身辩护。“瓦格纳拥有语言学家的权利”(瓦普纳夫斯基[Peter Wapnewski]),也无可争辩地拥有这里所谓的神学家的权利。好像瓦氏作品上除了许多闪光的标签还应盖上一个神学印章似的,一种类似于他在任何情况下都严加拒绝的华贵。柯西玛·瓦格纳(Cosima Wagner)撰文报导1869年12月20日“突尼斯总督赠予依伏特克哈尔(Iftekhar)勋章,乃一枚硕大的银质胸针,被R.(里夏德)立即定为木偶戏罩套上的装饰物,他甚至不开具接收证明,因为那东西太可笑,应予拒绝”。这期间装饰瓦格纳戏剧的不是神学的星形金属片,而是一种实实在在的舞台神秘和“舞台祭祀节日剧演出”,内中既保存瓦格纳的早期戏剧,又包含他所代表的救赎诉求。这事与一种尚待进一步界定的神学是不可分割的,它作为作品的戏剧理念,也作为文章的美学理论在起作用。

女武神绘画

女武神绘画二

说起“瓦格纳”这个话题,首先要弄清,说的是哪一个“瓦格纳”:是单指文本阐释范围的文章和作品呢,还是指作为思想意识批评范围接受美学整体现象之“瓦格纳”呢?因为接受史会把文本中看不出的、却有可能被臆造的层面挖掘出来。“瓦格纳”肯定也是被接受史读作“开创时代”之人的,即使文本和作者的意向都不包含这个东西。但接受美学整体现象之瓦格纳,亦即阐释史,并不莫名其妙地敌视比唯心虚构显然重要的初始文本,倘若不是这样,这类接受美学势必因为自身理论而抛弃只有文本才能提供的检验机制了。反之,文本从来不会适应于后来的任何解读,但它也是经由解读被介绍和被感知的。由论著和作品组成的瓦格纳文本应从它的脉络和关联来阅读:文本与时代及作者生平的关联,所有作品的整体价值,文本的接受史,简言之,文本的隐微与文本的明晰,不求甚解的读者与历史的读者,全都处在一个辩证关系中,全都是相互参照的。人们老是提出这样的问题:“瓦格纳”到底指的是什么,是一个既定的(可以精确描述的)接受史形象呢,还是瓦格纳的文本本身呢——文本首先使每种接受成为可能——,即使它总是只在某个接受范围内才具有可读性。对两个“瓦格纳”区分的缺失,更有甚者是将二者非辩证地等同起来,这就是许多辩证的批评和许多主观自信的意识批评的病根所在了。

哪个文本与哪些阐释相对立呢?瓦格纳的论著和作品处在一个总体关系中,这种关系又与作者的生平分不开。他的艺术和理论是相互评论和相互挑战的,二者如此持续发展。他的作品的第一种阐释便是瓦氏理论本身。事实早已表明,这理论已深入尼采那具有示范性的阐释中,尼采的阐释又深入托马斯·曼的著名阐释和阿多诺的意识批评阐释。后二者又回应了拜洛伊特学派和第三帝国对瓦格纳的接受,这种接受在此类意识批评中必然不会是直接针对现实的,此乃对瓦格纳充满自我矛盾的阐释。作为这类解读的辩证对立面的瓦格纳文本,如果它有新的发掘,人们就应把这富有鲜明特色的阐释直言不讳地说出来,并做更精确的界定,以便对隐微文本再阅读。

吕森(Jörn Rüsen)曾谈及从听的角度审视瓦格纳(im Blick auf Wagner vom hörenden Hören)并建议,类似地运用伊姆达尔(Max Imdahl)提出的将艺术阐释系统地区分为三个不同的层面。在圣像学的(ikonologisch)层面那里,即艺术的外部条件关联(如艺术市场、物质性等),为了从此出发进而达到圣像图像学(Ikonographie)并由此而达到艺术的形式语言中的内部关联,就有可能再加上一个层面。只有这样,文本自身才能说话:它表明在圣像的(ikonisch)层面上其天然的美学品质超出了另外两个层面的制约。无论如何,这三个步骤——从接受的条件和接受的事实到可疑的文本在当时的乐曲曲体语言及其天然品质——也许可以解决关于瓦格纳的讨论所经常不堪重负的那些问题:文本与接受、内在阐释与意识形态批评的怀疑、辩护与评决之间非辩证的,甚至是敌对的对立。

瓦格纳作品《尼伯龙根的指环》系列歌剧之第四部《诸神的黄昏》场景, Josef Hoffmann,1876

与此同时,接受史的诸本质性的领域不得不仍被视为“研究空白”(吕森),但是不仅如此:主要是不易得到瓦格纳论著的版本——除了几个新版本之外,而且它们显然充其量只是专家们的一个专门读物。于是,标题异常丰富的瓦格纳文献除了在接受史方面刊有很多有趣的文章外,对瓦格纳论著的研究并不很多。一个典型的例子是对待他的晚期文论《宗教与艺术》(Religion und Kunst),人们喜欢引用它的第一句话,可进一步的论证却让人推断不出是整个文本中的哪一篇读物。对每个假设必须陈述凭据和出处,即使它们有时是多义的,或与假设是矛盾的。库内尔(Jürgen Kühnel)在《瓦格纳手册》(Wagner-Handbuch)中提供了可靠而翔实的整体信息。

如果我们貌似慷慨大方地把瓦格纳的这些理论著作的文本——它与其(全集)作品处于一个极其富于启发性的关联语境中——推到一边,那就是轻率大意。这些著作除了偶尔也作为一种辩护性的长篇独白,更多呈现为一种为神学底色所贯穿的美学-政治理论。尤其当国家社会主义的“政治神学”对瓦格纳的接受史产生了深远影响,尤其因为他自成一体的“政治神学”,所以在把瓦格纳本人的文本进行阐释时就必须愈发小心谨慎。也许结果会显示,辩护和意识批评两军严酷对垒在这件事上是没有根据的,因为在瓦格纳的理论中也没有单义的文本,而是存在多向性的矛盾和断裂。

这样的阐释很费劲,需要丰富的材料和精确的例证,这样才不致任意地用事先准备好的、但彼此缺乏关联的引文来图解某个论点。所以本书的述评有时会毫无顾忌地涉及一些材料的细节和讨论的细节。事实的关联至少在开头部分就已见端倪,但还要参阅常常是针锋相对的争论。所以,述评有必要超越纯粹例证和参阅指南而产生出某种阐释副文本,使瓦格纳思想体系与接受的关联更明晰。有些述评毋宁说是某个主题的题外话,或者说是例证的剪辑——一篇文章中所代表的立场观点是以例证为基础的。另一些述评则指出研究所迫切需要的书籍——研究的结论和论点不应简单地事先说出。一切均为“清晰”服务,“清晰”正是阐释瓦格纳音乐的最高目标。与理论的陈述相适应的东西,也就必然与音乐演出相适应:

清晰!大曲谱是自然而然产生的;小曲谱及其歌词是关键。

这也适宜于理论的大论点:当小的注解与其(评述)文本相符时,大论点的产生就易于反掌了。

瓦格纳《女武神的骑行》歌剧片段

三

“把万事万物,包括悲剧性的东西都当成美的东西加以表现,这种倾向是对事实的戏弄”。因此,晚年的瓦格纳对心仪的先贤歌德产生了真正的抱怨。他是否也抱怨自己呢?抱怨系指对游戏式美好外表的抱怨。这种外表可能是讽刺的折射,或者变为美学的过分塑造,即把“悲剧性的东西”塑造成不自然的和解,这是骗人的假象。虚假的和解掩饰着整体的断裂。整体与断裂,作者及作品的美学要求与此要求遭到乌托邦式失败,这些恰好表明“综合艺术作品”这个术语(瓦格纳从未使用过)为之付出代价的内在矛盾性。

在每次热议瓦格纳时,一般使用的总体概念为technici,这为瓦格纳所容忍,但不是他自造和引入的。“综合艺术作品”这个提法出现在苏黎世文论中,是附带提及,具有一定的历史关联。“音乐剧”是尼采提出的概念,被瓦格纳拒绝。“中心主题”这个提法出现在严斯(Friedrich Wilhelm Jähns)有关韦伯(Carl Maria von Weber)的专论中,早于沃尔佐根所著的主题名录。所以,这些基本概念如果硬要使用的话,都必须加引号。因为瓦格纳的美学是指向革命和未来的,而不是首先确定“未来的艺术作品”这一绝对的、然而又不“肯定”的要求是否可以实现或如何实现。这要求是基本性的,而且至迟在《帕西法尔》中着意开辟了一个宗教范围,这样瓦格纳就直接引发了一场宗教论争。

争论的焦点不可能是简单的二者择一:瓦格纳的作品是否在论述一种与基督教相角逐的“艺术宗教”,抑或,瓦氏作品停留在一种尚待确定的“基督教艺术”的视野内,这易于被人理解。看来这二者都需要澄清。瓦氏作品抛出的美学问题随之牵出救世论和转世论问题,所以瓦格纳在宗教范围被接受对本文下列的思考不具备太多的意义。没有哪本神学词典能帮助他找到某些词条。笔战从一开始就抵制拜洛伊特教会机构及教区的所谓宗教特性,正如《帕西法尔》首场演出后,拉赫 (Maria Laach)发出现代人的耶稣“声音”所证明的那样。然而,比这种反对主观臆测的新德意志戏剧宗教的艺术战斗激情更成问题的是张伯伦和戈宾诺(Arthur Gobineau)的追随者们所进行的宗教改编。他们虽然拾起宗教机构对瓦格纳的批评,但却要从瓦氏的晚期论著里推导出一种与正统天主教和基督新教相对立的日耳曼基督教。牧师哈特维希(Otto Hartwich)在不来梅基督新教联合会(Bremer Protestantenverein)所作的名为《瓦格纳与基督教》(Richard Wagner und das Christentum)(1903)的各次报告也持上述观点。它们用自由神学观研究了瓦格纳对“囚犯、内廷参事和教士”的讽刺:当这位拜洛伊特综合艺术家指出教会那“骗人把戏”的瑕疵(同上,页47)而招致物议之时,自由神学家奥托·哈特维希对其观点是认同的。瓦格纳说,徒具其表的两个基督教教派均掩盖了“宗教真的、神圣的东西”,做弥撒仅仅是为了面子。他对基督教的批评——“抡大棒猛击宗教之门”(同上,页48)——因约束了耶稣中心论而受到哈特维希的高度赞扬。

荷兰国家歌剧和芭蕾舞团演绎的《帕西法尔》剧照

荷兰国家歌剧和芭蕾舞团演绎的《帕西法尔》剧照瓦格纳乃黑格尔左派革命诗人,1849年曾写过《拿撒勒的耶稣》(Jesus von Nazareth)这部未谱曲的戏剧,他不仅说了以上那些话,而且作为虔诚的“异教徒”还向两个教派提出这样的问题:“现在谁还认识耶稣呢?”(同上,页 118)瓦格纳的艺术并非作为基督教的不法竞争对手,而是作为基督教的拯救者在接受它的遗产。这类因宗教而对宗教提出的批评也裹挟着天主教要求进入艺术作品救世的影响中,正如克拉里克(Richard von Kralik)在“圣杯联盟”中、其后在他的学生奥列尔(Anton Orel)辑成12卷本的《德国预言家》(Der deutsche Prophet),即瓦格纳全部作品中(1936)所证实的那样。自黑格尔以来,胡贝尔(Herbert Huber)为研究瓦氏作品《指环》和《帕西法尔》开辟了一条宗教哲学的(且基本上亦是神学的)道路。他特别赞许《帕西法尔》具有“教义的尊严”。

汉斯·昆(Hans Küng)针对1982年拜洛伊特音乐节演出的节目单写过一篇专论,文中虽然抓住瓦格纳“渴望救赎”的主旨并将《帕西法尔》的怜悯观念当作符合天生的基督教教义予以欢迎,但拒绝胡贝尔的阐释并说对此容后再议。胡贝尔的阐释视角独特,他从宗教哲学角度,推断《指环》是对圣经中圣诗的完整评论,并间接地确认《指环》在阐释界的文件中几乎具有创教的水平。

狭义的神学几乎不可能让瓦格纳产生灵感。巴尔塔萨尔(Hans Urs von Balthasar)的著作《神学戏剧学》(Theodramatik)以很大篇幅阐述宇宙起源论戏剧、救世论戏剧及其美学理论,但此书未提及瓦格纳。在他的另一部著作《壮美》中,拓殖的《俄狄浦斯》和《帕西法尔》被称为类似的救世之作。但巴尔塔萨尔拒绝这种臆测:“从荷兰人到汤豪塞再到帕西法尔,在世界观方面都是暧昧难辨的”,他认为把后基督的埃洛斯绝对地、令人迷醉地封为爱神这是“专断行为”(卷三,页2)。这是他的美学领域内一个最苛严的裁定,但缺少分析和论证。至于那个显得突兀的论点,说瓦格纳“运用其一切技艺手段”创造“幻觉效果”,甚至“借用布景为第三帝国短命的神话服务,”也只见诸于阿多诺的中心论题,即《试论瓦格纳》(1939)以及附属此书的“首版笔记”(Notiz zur Erstausgabe,1952),但也未经讨论(同上,页752,也请参阅页536)。

《帕西法尔》第二幕节选

从神学方面理解瓦格纳,根本不应在他那让人理所当然期待的地方理解,相反应在人们对《帕西法尔》的宗教难题所做的辩护性和论战论的评判上理解,这些评判如此复杂纷繁,且都不尽如人意,以至人们要么沉默,要么提出疑问:究竟该如何确定一部非宗教礼仪的艺术作品同宗教的关系呢?可以考虑的或许是理解作者的生平,它是作者宗教意向的表露,即对个人影响史或作品内涵的理解,甚至是对以奥托(Rudolf Otto)的“圣者”范畴为准绳的宗教现象学征兆的理解。各种方法在瓦格纳案例中是否能分得那么清楚呢?就拿作品本身而论,作品与场景的实现、即与接受密不可分,作品的影响就产生在这种接受里。二者不可区分,因为作者自我阐释中的大致意图几乎不能成为阐释的对象。倘若他真的将“拜洛伊特”的所谓宗教影响作为出发点加以研究的话,那些宗教现象学的征兆就会预先承认他要研究的东西。

由此看来,瓦格纳的作品被各种矛盾所包围,也被种种众所周知的禁忌和形形色色的陈词滥调所封锁,犹如躺在被火包围的岩石上睡眠的布仑希尔德。然而这封锁之火同样也充满矛盾,正如日耳曼神话中“足智多谋”的火神洛格一样。在瓦格纳周围的封锁之火中,火神洛格多于逻辑。鉴于事态的严重以及尼采到阿多诺咄咄逼人的权威,要穿越这堆火,人们理所当然会产生畏惧。但为了在下文尝试作神学方面的论述,就必须熄灭这堆火。面对尼采和托马斯·曼那些影响深刻的解读,澄清瓦格纳作品的美学观是时候了!惟其如此,阿多诺对瓦格纳的评论才有可能从基本概念上得以修正,瓦氏“综合艺术作品”的影响才有可能得到更准确的确定,也只有这样,才能更清楚这位身高体健的黑格尔左派在何种意义上继承和“保存”了他的大同理想体系。本书第一个主要部分读者可以快速浏览,它是针对瓦格纳现象的阐释,用最简练的形式提炼出评论瓦格纳的指导思想,直至该评论所针对的具体文本,人们必然会探询这些文本的。

瓦格纳的论著既是自我解答,又是他在美学领域长期思索的纪念碑,它们理应是一种主张革新的阅读材料,是应结合作者的生平并创造性地从论著的关联中予以研读的。它们彰显了思想的完整性,这些思想交替借用费尔巴哈和叔本华的概念和意识,有时也掩盖了瓦格纳本人前后不一致的矛盾。本书第二个主要部分是从整体上阅读并推导“瓦格纳的神学美学”,即阅读并推导这部有着明显相似性的、有关知识分子和艺术家的杰出“长篇小说”。这美学有了既定的结论和形式,歌德就是以此展开其长篇小说《威廉·迈斯特》的情节的,即从迈斯特的《戏剧使命》(第一卷)经由漫长的《学习年代》(第二卷)再到新的《漫游年代》(第三卷),此乃仿照生活艺术的自我教育的探索运动。歌德的长篇小说以威廉·迈斯特以治病为业结尾,瓦格纳这部美学长篇小说则以舞台寓言告终,即那位“由怜悯而明白事理”之人所施行的治病举动。只有这时才能更准确地说出瓦格纳的作品在多大程度上包含一种“革命”和“新生”的美学和政治神学,因为这神学谈及具有怜悯心的上帝,提醒人们想起一种“救赎”,即空想式地违背和超越社会制度种种要求的“救赎”(跋)。

末了,对瓦格纳思想的阐释可能会碰到一种责备,那是瓦格纳对他的肖像画家雷诺伊尔(Auguste Renoir)的责备:“‘啊!啊!我真像新教牧师啦!’要说像还真像,简言之,我作画没有太多的败笔,对此我很高兴。这是对这颗神奇脑袋的小小纪念啊。”——雷诺伊尔写道。这颗脑袋从未放过他。神学家也可以这样写,这颗脑袋也同样很少放过他。当瓦氏作品与对该作品的历史性接受这二者之间出现清晰而巨大分歧之时,“救赎”这颗闻名遐迩、同时又不为人知的头颅(本雅明语)是否合理合法呢?为此,不需要辩护性的、意识批判性的论战,只消反复聆听瓦格纳的作品以及他的理论即可。因为两种调门“回声太大,以至争论不休,矛盾重重。”(布洛赫)

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有