战争虽已赢得,和平却还没有——1945年12月爱因斯坦在纽约第五届诺贝尔纪念餐会上的讲话。首先在这里说一个常识性错误:爱因斯坦并未直接参与美国以制造原子弹为目的的曼哈顿计划,而且他也没有参与包括第一颗原子弹在内的成品制造。但是,爱因斯坦却是最终促成美国政府决定启动曼哈顿工程的重要人物之一。

对于许多普通人而言,爱因斯坦相比其他科学家无疑有着更高的知名度。但在关于美国研究原子弹始末这件事情上,有一个人名却要先于爱因斯坦提及——齐拉德·莱奥。这是一位因战乱从匈牙利移民到美国的科学家,同时也是爱因斯坦的好友。

当时,原子能理论在欧洲其实已经开始流行并得到了一定的科学论证:早在二战爆发的当年,德国科学家哈恩和斯特拉斯曼就已经发表了关于原子核裂变的论文。紧接着,丹麦物理学家玻尔和惠勒不仅清晰的提出了核裂变的过程,还找出了核裂变反应的最佳参与元素铀235。

和许多新生科技一样,核裂变也被首先考虑到应用于军事领域的可能。不过随着二战的爆发,忙于战事的英法等国根本没有心思深入该领域研究。但在偏安一隅的美国,以齐拉德为首的一批逃亡科学家却隐隐感到不安:如果核武器被纳粹德国掌握,那后果将不堪设想!

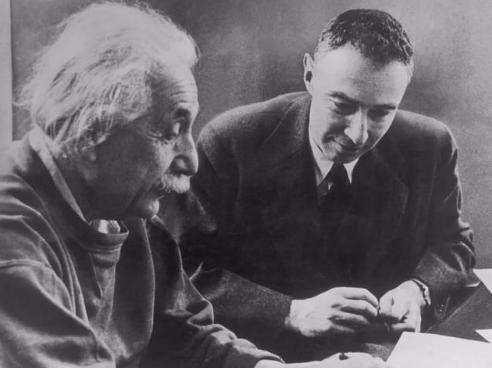

于是,齐拉德便联合其他几位来自欧洲的科学家,托请声誉在外的爱因斯坦致信罗斯福阐明德国掌握原子弹的巨大威胁以及美国研究原子弹的必要性。虽然罗斯福当时就采纳了这些科学家们的建议,但在珍珠港事件之前美国政府对原子弹研究的重视度并不是很高。

而相比爱因斯坦,美国人在原子弹研究事业上更依赖和认可的人是奥本海默;他是美国曼哈顿工程的主要负责人,也是世界上第一颗原子弹之父。不过他和爱因斯坦一样都是德国犹太裔(奥本海默出生于美国,但他的父亲是从德国移民过来的)。

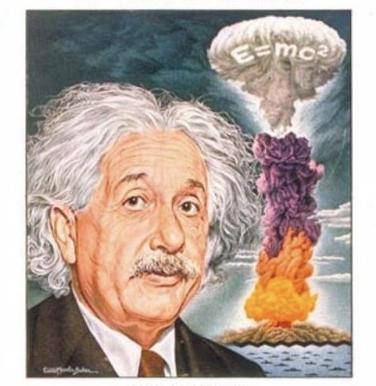

尽管奥本海默被美国誉为他们的原子弹之父,但在广岛和长崎原子弹爆炸一年之后,美国《时代周刊》的封面却是爱因斯坦和蘑菇云,标题更是使用了“Consmoclast Einstein”(世界的摧毁者)一词;而蘑菇云的上方则是爱因斯坦提出的质能方程式E=mc²。

显而易见,当时的美国在借助原子弹加速了日本的投降后却试图把一切的责任归咎于爱因斯坦。这无疑是片面的。诚然,爱因斯坦的这个方程对于后来原子弹的发展起到了关键性的作用,但他当初提出这个方程式却并不是为了制造原子弹。正所谓说者无心,听者有意。

在亲眼目睹了原子弹的威力后,爱因斯坦开始致力于避免类似的惨剧再次发生。他曾致信联合国,希望能有一个所谓的“世界政府”来管控和销毁核武器,也曾公开反对各国在原子弹之后继续研究氢弹;甚至在自己生命的最后一段日子里,爱因斯坦仍旧在努力联合更多的力量试图消除威胁世界和平的核危机。

客观而言,爱因斯坦的反对是因为他比任何人都清楚核武器的扩散对于世界和平与人类文明意味着什么,他的反对不掺杂任何政治立场,只不过是一位功成名就的科学家最后的良心罢了。

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有