来源:博物

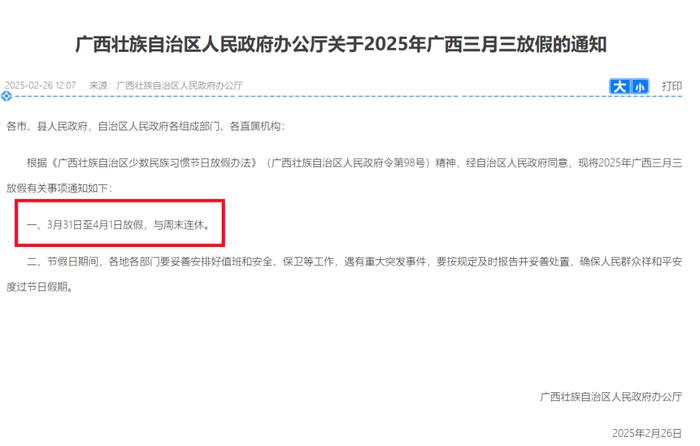

三月初三,春和景明,又到了广西人一年一度“拉仇恨”的日子——

连上周末放假四天

图源:广西壮族自治区人民政府

当你在辛苦干活的时候,你朋友圈的广西人,却在看庙会、逛歌节、以及各种野营烧烤旅游。

广西上思县在上巳节举办的活动

而当你震惊地质问“你们广西人不用上班吗?”,只会得到一句“壮族三月三,过节要放假啊”。

部分地区的南方人可能会咬牙切齿,表示“我们也过三月三,凭啥不放假?”

而不少北方人可能会一脸懵逼,去搜索“三月三是什么节?”

壮族三月三会做五色糯米饭,艾糍粑等美食

实际上,以前三月三并不是广西地方节日,甚至不是南方特色节日。短短几十年前,它还是不分南北、不少民族和地区都过的节日,不仅热闹好玩,还是中国最古老最盛大的“情人节”,可能源于最早的祓禊(fú xì)仪式(驱邪祈福)+“相亲约会”。

周朝人的“官方相亲”

翻开《周礼》,三月三的前身“仲春之会”堪称上古版《非诚勿扰》。媒氏官(周代的民政局公务员)每年开春最头疼的任务,就是盯着单身男女的婚恋进度。

《周礼·地官·媒氏》的条款比现代还卷:

1

超龄未婚必须参加官方相亲

2

私奔合法化(仅限仲春)

3

彩礼限价纯帛五两

但别以为古人着急催婚,实际上周礼和儒家提倡晚婚:男子30岁、女子20岁(虚岁)才到法定婚龄,比现在多数地区都晚。反倒是墨家和法家急着催生,主张立法惩罚大龄单身青年。

《周礼》明确规定:“令男三十而娶,女二十而嫁。凡娶判妻入子者,皆书之。仲春之月,令会男女。于是时也,奔者不禁。若无故而不用令者,罚之。司男女之无夫家者而会之,凡嫁子娶妻,入币纯帛无过五两。”

那这场官方相亲有多野?《诗经·郑风》现场直播了溱洧(wěi)河畔(仲春之会郑国分会场)的名场面:看对眼的男女互赠芍药定情,河水裹着花瓣与情话流淌;卫国青年更会玩,《鄘风·桑中》一口气曝光三大“约会胜地”——桑中、上宫、淇水岸,堪称上古版网红打卡地。

至于“奔”就是“私奔”,即无聘无媒无登记私下结婚,所谓“聘则为妻,奔则为妾”。这种婚姻在周代不被法律保护,女方只算妾。

所以《氓》里面女主被求婚后,第一时间要“良媒”(匪我愆期,子无良媒)。就是因为“无媒而奔”又不在仲春,那是不合法婚姻,自己就成小妾了。

仲春之会成型

那为什么非要定在仲春?古人早参透了“春天荷尔蒙定律”(不是)。《礼记·月令》记载,仲春这月燕子北归日,周天子要带妻子祭拜“高禖(méi)”(管理婚姻和生育的神)。祭祀现场嫔妃佩戴弓套、手握箭矢——这可不是为了打仗,而是为了祈求婚姻美满的特殊装备。

而且周代的仲春之会,不仅是青年男女约会,也是全民春游的盛大节日。上自天子诸侯,下至庶民百姓,男男女女都停下劳作,穿上新衣,沐浴祭祖,然后踏青赏春。所以有了《论语》那个名句:“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂(yí),风乎舞雩(yú),咏而归”。

商周时期中原温暖得能跑大象,但随着气候变冷,燕子北归越来越晚,仲春之会在东周从仲春拖到暮春。到汉代干脆定死为三月上旬巳日,河边洗濯驱邪的“修禊(xì)”仪式也成固定节目。

《后汉书·礼仪志上》记载“是月上巳,官民皆絜于东流水上,曰洗濯祓除,去宿垢疢,为大絜”——我们在《兰亭集序》里看到的上巳节,就成型于汉代。

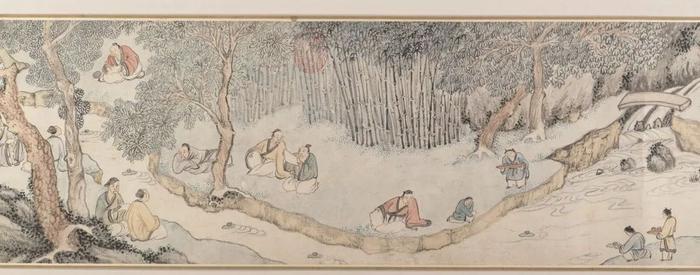

兰亭修禊图卷,溪畔众多文士或坐或卧,曲水流觞。文徵明绘 藏于故宫博物院

语文好的同学已经开始背诵了?我来起个头:永和九年,岁在癸丑……

上巳节的跌宕节生

魏晋名士把河边聚会玩出文艺新高度,增加了曲水流觞、宴饮赋诗等风雅活动。魏晋开始,上巳节又从巳日固定为初三,从此“三月三”便成了上巳节俗称。此时。

唐代每逢三月初三,长安城就开启狂欢模式,曲江两岸尽是华服出游的男女士庶,宴席从水畔绵延至林间。正如杜甫在《丽人行》中写到:“三月三日天气新,长安水边多丽人!”

三月三还漂洋过海到东瀛,摇身一变成了日本的女儿节,所以有人会弄混上巳节和女儿节。其实不是一回事,上巳节在中国,一直是春天出玩、祈福去邪、情侣约会的日子。而古代的七夕节,才算是真正的女儿节。

日本女儿节“雏人形”娃娃,身穿唐衣

而现在七夕又常常被误认为是中国古代的情人节,二者来了个极限换身。

到了宋代,三月三是法定节日,但“相亲业务”被元宵节抢走,踏青阵地也遭清明寒食围攻,上巳节惨成“节日内卷”牺牲品——毕竟宋朝人过节比现在还多,各种大小节日成堆。而且宋朝文化宽松,市井繁盛,商品经济发达,男女约会不太用挑日子,三月三自然就没那么受重视了。

宋朝亡于蒙古征服,草原没有上巳节的风俗,元朝基本上废除了几乎所有传统节假。等到明朝建立,皇室虽然带头复兴了上巳,但并没有把它列为国家法定假日。上巳这个古老的“官方情人节”,就慢慢变成了民间节日。

但这不代表上巳节就没人记得了。实际上,从明清到民国,全国上下很多地方还是挺热闹地庆祝三月三的。大家常常会找个理由,比如将三月三认证为轩辕黄帝、王母娘娘、观音菩萨的生日,来搞搞庆祝活动。节日里,大家喜欢去踏青,吃荠菜煮鸡蛋,祈求好运,驱赶坏运气,还能看到古代修禊礼的影子。

荠菜煮鸡蛋

北方也曾过三月三

建国后,上巳节因为种种原因,曾经消失了三十年。直到80年代才开始复兴,但也不再是法定节假日了,因此逐渐被人遗忘,北方不少年轻人甚至从没有听过三月三。

但是在华南有的省份,三月三仍是多族共同庆贺的踏青歌节:不仅是祭祖的重要日子,青年男女还要对歌、碰蛋、抛绣球、谈情说爱、嬉戏娱乐。也多亏壮族、苗族等民族同胞保留了古老而丰富的上巳节俗,成功争取到了广西三月三放假。

三月三民宿文化节正在舞龙

其实,北方同学如果去问一问家里的老人,或者翻一下民国的县志,可能会发现就在几十年前,一些北方地区同样会过三月三。

比如民国诗人沈兆褆(tí),在《吉林纪事诗》中说:“上巳日城北吉林城玄天岭真武庙会,演剧报赛。是日三皇仙人会,城乡瞽(gǔ)者,均往祭神。”

而吉林的方志也记载:“三月三日祭仓母,择时宪书之仓日,为农家开犁之吉日。是日晨犁杖至田间,一人执纸于犁前焚之;放爆竹三个,焚香三枝,先埋熟鸡蛋数枚于垅内,以犁趋出,众人分而食之,谓之祭犁。”——和南方一样,东北过三月三鸡蛋也是重要祭祀物。

1906年出版的《燕京岁时记》,提到北京每到三月初三前后,蟠桃庙、东岳庙、潭柘寺等等举行庙会,游人如织,士女云集。

壮族三月三,织壮锦

同样是清代成书的《帝京岁时纪胜》描绘得更为生动:参加三月三庙会的老北京们,敲锣打鼓彩旗飘飘,快把路堵得和今天的北京一般。拜完神还会在河边曲水流觞,喝醉的就直接在草地上睡觉:

“都人治酌呼从,联镰飞鞚,游览于此。长堤纵马,飞花箭洒绿杨坡;夹岸联觞,醉酒人眠芳草地……都人陈鼓乐旌旗,结彩亭乘舆,导驾出游,观者塞路。进香赛愿者络绎不绝。南城右安门内横街之东,亦有庙祀,两庑为十地阎君之殿。凡有向涿鹿山进香者,预期致祭于此,名曰发信。各庙游人了香愿毕,于长松密柳之下取醉而归。”

最近几年,随着政府和民间对传统文化愈发重视,北方一些地方也在复兴上巳节,有的上巳节庆典还评上了非物质文化遗产,穿汉服逛庙会是今人过上巳节的标配之一。

山东的济南千佛山三月三、临沂白塔街庙会;

陕西的西安漕渠三月三节、汉中午子山庙会;

甘肃的会宁桃花山庙会、三月三桃柳节;

山西的三月三蟠桃会、千鸡会、真武圣诞、蒸榆钱斩百病、洪洞的迎娘娘……

在你的家乡,还在过三月三么,又有哪些习俗呢?

4001102288 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有