杨家村里探杨震

序

杨氏得姓于西周,源于今洪洞县。周康王时姬钊封弟姬杼为杨侯,世称杨侯国(即今山西省的洪洞县东南范村),故杨杼为杨姓始祖。周宣王十九年(公元前809年),姬静再封少子尚父(字涧)为杨侯,建杨国(今洪洞县东南),后被晋并。周安王五年(公元前397年),姬骄又封伯侨为杨侯,史称周三封杨侯国。伯侨五世孙叔向大夫食釆杨氏、平阳、铜钽三县,叔向生伯石,字食我。以邑为姓,叫杨食我。后因难子孙逃到陕西华阴仙谷隐居,后繁衍生息,形成弘农杨氏,再后蔓延各地发展。

汉光武帝建武十五年(39年)华阴县人入录弘农郡,居住在以华阴为中心的潼关、灵宝、洛阳等地,形成杨氏望族,称“弘农杨氏”。

(一)、历史上的“弘农”

西汉汉武帝刘彻于元鼎四年(公元前113年),最早设置弘农郡(因弘农涧而得名)。治所在今河南省三门峡市灵宝秦函谷关,是中国汉朝到唐朝的一个郡置,以西汉为最大,包括今天的三门峡市,南阳市西部以及陕西省东南部的商洛市,辖有11县:弘农(今灵宝)、宜阳、新安、渑池、卢氏、陆浑、析县、顺阳、陕县、上雒、商县。新莽时,弘农郡改为右队,领有弘农县。

东汉时复名弘农郡。汉光武帝二年(公元26年)划丹水、析县二县归南阳郡,建武十五年(公元39年)又划商、上雒归京兆,同时增入湖县、华阴二县。这时弘农领九县:弘农、陕县、渑池、新安、宜阳、陆浑、卢氏、湖县、华阴。为避汉灵帝刘弘讳改弘农为恒农。

南北朝时,为避讳献文帝拓跋弘讳,郡县均改为恒农。隋朝大业三年(607年)恢复弘农,但郡治弘农迁到今灵宝市中心(今灵宝城关镇)与弘农县合治,领四县:弘农、朱阳、卢氏、长泉。恭帝时,改弘农郡为凤林郡,并治虢郡于卢氏。

唐朝时,弘农郡分为陕州和虢州。

唐朝武德元年(公元618年),改凤林郡为鼎州。贞观八年(634年)移虢郡治于弘农县,同时废弘农郡,领六县:弘农、阌乡、湖城、朱阳、宝城、卢氏。天宝元年(742年)改虢郡为虢州。同年,改桃林县为灵宝县,仍属陕州。

到北宋时,弘农县改称常农县,至道三年(997年)改为虢略县,与虢州合治,虢州领虢略、朱阳、卢氏、栾川四县。陕州领灵宝、湖城、阌乡、芮城、陕县、平陆、夏县。

元代至元二年(1265年)湖城入阌乡,至元八年(1271年)废虢州,虢略为镇,设巡检司。

到北宋时,弘农已不再作地名使用。

(二)、杨家村

黄河从陕西进入河南,经过的第一个村是河南三门峡市灵宝市豫灵镇的杨家村。杨家村是典型的三省交界地,村里有耕地4000余亩,果园1000余亩,黄河滩涂地2000余亩,南高北低,最高海拔400余米。村里1400余户,近7000余口人。自修建三门峡水库以来,杨家村几经搬迁、回迁,村民们做出了巨大的牺牲。

杨家村历史悠久,阌乡县志记载:其村因东汉“关西孔子”杨震曾耕读于此而得名。目前,杨家村下辖九个自然村,村里以杨姓为主,另有张姓、王姓、李姓、宜姓、邓姓、董姓、陈姓、马姓等。

杨家村是汉太尉杨震出仕前的教书地。目前村里最古老的建筑是杨震祠三鳝书堂遗址。每年农历三月十一日到十五日村里有龙王古庙会。杨家村靠近黄河,村民对龙王很敬重,新中国成立前,村里有一座龙王庙,有僧侣,香火旺盛。

(三)、杨震其人

杨震八世祖杨喜,字幼罗。在汉高祖时因诛杀项羽有功,被封为“赤泉侯”。其高祖杨敞,汉昭帝刘弗朝时为丞相,因功被封为安平侯,其祖父杨谭袭安平侯。杨震为杨敞的五世孙(杨敞娶太史公司马迁之女司马英为妻),其父杨宝,字雅渊,因刻苦攻读欧阳先生所传授的《今文尚书》,而成为当时名儒。其祖上于秦朝焚书时,藏书于董社之塬。其后就董社之塬建校,研究古书简,从学者众多,衰帝、平帝时,隐居于湖城县任教二十余载。王莽时避召不应,诚心于汉。光武帝即位时召其为仕,杨宝年迈多病难以赴仕,终卒于家中。

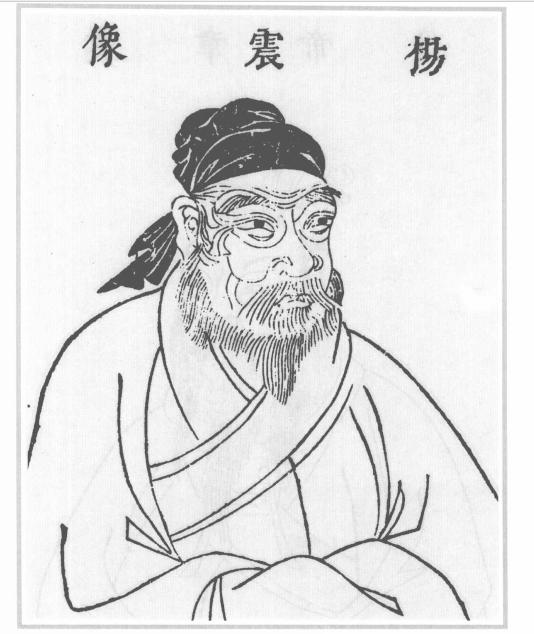

杨震(55年-124年),字伯起,东汉大儒。早年移居今三门峡灵宝市豫灵镇的杨家村。杨震少时随父研习欧阳《尚书》,师从太常桓郁。约公元74年,举家从华阳迁至湖城,在此建草房授业,一住30年。他学识渊博,时称“关西孔子”,历任刺使、太守。今杨氏“关西堂”、“四知堂”、“清白堂”的誉称,均来自杨震廉洁奉公,拒贿千金的美德。《后汉书卷五十四·杨震列传第四十四》记载:杨震50岁时,当时东汉汉和帝舅兄大将军邓骘闻知杨震贤能时,始推荐任州郡长官,又举茂才(秀才),四任荊州(今河南新野县境)刺使,东莱郡(今山东莱州市境)太守,后又转任涿郡(今河北涿县境)太守。公元117年在朝中任太仆,迁太常,永宁元年(公元120年)做司徒。延光二年(123年)代刘恺为太尉,位与丞相并列。

当他前往郡里路过昌邑时,从前他推举的荆州茂才王密正任昌邑(今山东金乡县境)知县,去看望杨震,晚上送金十斤。王密说:“现在是深夜,没有人会知道。”杨震说:“天知、神知,我知、你知,怎么说没有人知道呢。”对此,后来昌邑人专门为杨震修建了一座“四知庙”。

杨震为官正直,不屈权贵,屡次上疏直言时政之弊,被中常侍樊丰等忌恨。

永宁二年(121年)邓太后去世。安帝的奶娘王圣贪赃枉法,杨震上疏,安帝将奏折给王圣看,王圣等怀恨在心。

后安帝下诏为王圣大肆造房,中常侍樊丰及侍中周广、谢恽等更相鼓动,扰乱朝廷,杨震再次上疏。后发生地震,杨震又上疏,言词激切,安帝不悦。

延光三年(124年),安帝东巡泰山,樊丰等趁机修建房屋,杨震查处,樊丰等人一起诬陷杨震。安帝返回,派使者持节收回杨震太尉印绶,后下令送归原籍。

杨震走到洛阳城西的几阳亭,对儿子及门生交待完后事,服毒而死。弘农太守移良秉承樊丰等旨意,派官员在陕县留停杨震丧。露棺道旁,责令杨震诸子代替邮差往来送信。

永建元年(125年),樊丰、周广等伏诛,杨震门生虞放、陈翼等向朝廷申诉杨震冤情,随下诏任杨震两个儿子为郎,赠钱百万,以礼改葬于华阴潼亭。诏书中称杨震“故太尉震,正直是与,俾匡时政。”

杨震一生主要作品为:《上疏请出乳母王圣》、《谏为王圣修第疏》、《因地震复上疏》、《救赵腾疏》、《复诣阙上疏谏刘瑰袭爵》。

杨震的后人很旺,有五子。在东汉中后期近80年中,杨震、杨秉(杨震三子),杨赐(杨秉之子),杨彪(杨赐之子),祖孙四代皆为宰相,人称“四世三公”。

杨震的长子杨牧,字孟信,官至富波相。次子杨秉,字叔节,官至太尉。少子杨奉,笃志博闻。杨里(不详)。杨让(不详)。

其孙子有:杨统,杨馥,杨赐(杨秉子,字伯献,官至太尉,封临晋侯,卒赠骠骑将军,谥文烈侯。)、杨敷(杨奉子,以儒学为长,早卒。)

曾孙:杨琦[杨牧孙,字公挺(一作子奇)]官至侍中卫尉、杨彪(杨赐子,字文先,官至太尉,在曹魏拜光禄大夫,班亚三司)、杨众(杨敷子,官至御史中丞、侍中、建安二年(197年)追封蓩亭侯)。

玄孙:杨亮(杨琦子,建安元年(196年),因杨琦功劳封阳城亭侯)、杨修(杨彪子,字德祖,官至丞相主簿,后为曹操所杀)。

其八世孙杨渠子,在燕国官至北平太守,为隋文帝杨坚六世祖。

隋唐两代,弘农杨氏从汉朝的“四世三公”时代进入一个更加显赫无比的鼎盛时代,其贵盛与荣宠达到了极致。

“关西孔子”杨震与孔子有着相似的经历,开馆授徒,年过五旬才入仕。虽没有孔子那么大的影响力,但其“四知”却流芳后世。

(四)、杨震的影响

后人对杨震评价颇高。

蔡东藩《后汉演义·第四十一回》:杨震不受遗金,四知之言,可质天地;并欲清白传子孙,卒能贻泽后人,休光四世。后之为子孙计者,何其熏心富贵,但知贻殃,未知贻德耶?而关西夫子杨伯起,卒以以传矣。

魏源《皇朝经世文续编·卷八》:古豪杰之用世,有行事可及,而望不可及者,何哉?同恩而独使人感,同威而独使人畏,同功而其名独震,同位而其势独崇,此必有出于事业名位之外者矣,有德望,有才望,有清望。

王应麟《卷十三考史》:东汉三公,无出杨震、李固之右,而始进以邓、梁,君子以为痴。

刘保《后汉书·杨震传》:故太尉震,正直是与。

钱时《两汉笔记》:杨震不受馈金,未为高节,而何谓无知之语,则诚士大夫律已之端。常存此心,内省不疚,暗室屋漏,无异十目十手之时,则庶乎其不欺矣。

胡曾《咏史诗关西》:杨震幽魂下北邙,关西踪迹遂荒凉。四知美誉留人世,应与乾坤共久长。

杨震墓,在今渭河岸边的潼关县高桥乡亭东村西北,西距华山13公里。东汉建宁元年(公元168年)改葬于此,明万历(1573年—1620年)初,兵宪蔡可教拓地34亩,兴建亭堂。清顺治十三年(1656年),潼关卫兵备使汤斌进行重修。康熙三十六年(1697年)督邮使者程兆麟立石碑于墓前,上书“关西夫子杨公墓”。嘉庆十七年(1812年),固有提督杨遇春重修杨震墓,树立了石雕,建“上知坊”。

陕西省博物馆中有1959年挖掘出土的部分文物。

潼关县文化馆中有“关西夫子杨公墓”碑石。

《潼关卫志》记载:唐李世民路过杨震墓,曾亲作文祭奠。

明潼关兵备副使张维新曾作《吊杨伯起墓》诗:“洒酒松丘下,严然见汉官;黄金一土苴,白日比胸肝。节峻华峰削,风清陇树寒;尔名堪立懦,百代碣重刊。”

刻立于东汉灵帝熹平二年(173年),原石在陕州阌乡县,今已佚的《汉故太尉杨公神道碑铭》:“圣汉龙兴,神祗降祉,乃生于公”、“贻我三鱼,以章懿德”和“司徒、太尉,立朝正色,恪勤竭忠”等文。

元浦城人徒居钱塘的杨遵(字宗道)在诗《三鳝书堂》写道:

秋月寒潭澄昔居,四知不与岁消除。

黄金岂是千年业,留得先生堂上书。

(五)、有关杨震的民间传说

在弘农之地有关杨震的传说很多。最有名的有两则。一是他年轻时依父亲杨宝梦中之言,到皇天塬(也叫董社塬)的一个山洞里找到祖上秦时藏的竹简,上书“蝌蚪文字”,便在家乡建起“校书堂”,对《诗》、《书》、《礼》、《易》、《乐》、《春秋》进行校阅讲授,长达30余年,其弟子超过三千人。在他50岁那年,一天有一只鹳雀口衔三条鳝鱼群集讲堂前,众人都说这是天降吉祥。向他道贺:鳝鱼属蛇鳝,身体黄底黑纹,正是卿大夫官服的象征。鳝鱼共有三条,三数应验三台,说明先生将要贵为三公,要发达了。由此,“校书堂”后改名为“三鳝书堂”,又名“三鳝草堂”。不久,杨震接受大将军邓骘的推荐到州郡任事,并举茂才(秀才)。

二是杨震饮鸩自尽一年后,汉顺帝继位。感念其忠贞节烈诏令厚葬,杨震墓由弘农移葬于华阴潼亭。安葬期间,有一群大鸟飞集棺前,俯仰悲鸣,鸟泪都把地皮湿透了,直到安葬完毕群鸟才离去。当时在场人人拍手称快,便在墓前石碑上图刻大鸟形状以作纪念。

后记

这些年来,我们植根于豫西大地,不懈地挖掘着乡村的文化,整理着这块热土上的遗事。探寻和思考着社会和时代的变迁,就是想用文化来唤起人们的自信,让人们更加热爱这片土地。用饱满的热情在乡村振兴中不遗余力地建设好我们的家乡,让乡村焕发出新的生机,从而去造福人们。(尚柏仁 朱家昊 牛占亚 )

参考资料:

1、杨世阳主编《杨氏家谱》

2、《杨再思氏族通志》

3、2020年7月14日《河南日报农村版》宋朝的《杨家村之得天独厚》

4、许胜高主编的《名人文化》2020年河南人民出版社

5、上官西才编著《历史名城·三门峡》2006年河南人民出版社

6、刘书芳著《崤函古道与文化传播》2021年中州古籍出版社

7、《阌乡县志》

8、《后汉书杨震传》

9、明刻本《中国历代人物图像集》上卷228页杨震像

10、谢志平著《东汉儒学者从考》

11、吴从祥著《马融年谱》

12、史海阳主编《中国宰相传》

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有