文 /米罗,本文是作者授权九卦金融圈发布,转载请注明来源。

有一个观点我念叨过好多遍,当你深入某个领域时,阻碍你前进的往往不是专业门槛。风险是这样,营销也是这样。作为一个爱思考的人,也逐渐发现,当我们用新的理念、新的工具来推进风险和营销时,倒不是理念和工具的强弱问题,而是组织对理念和工具的适配问题。

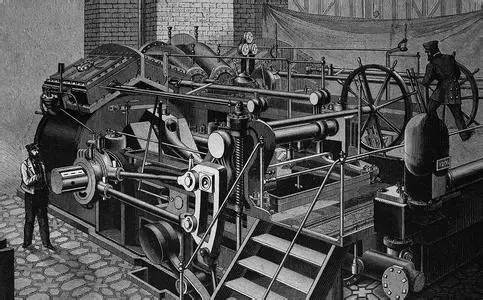

蒸汽机点燃了18世纪的工业革命,当以蒸汽为动力的大机器进入原来的手工作坊,首先面临冲突的竟然是蒸汽机和人的冲突,手工作坊原有的组织架构、规章制度、人事安排无法适配大机器,需要新的企业制度、新的组织形式,这就是生产力和生产关系。

而今,我们迎来了移动互联网,迎来了大数据,一些新兴企业是伴生于这些新技术的,依然面临一个特别尖锐的问题,组织如何适配。前段时间我去某家支付公司调研,让我惊讶的是,他们竟然也存在新技术与组织的适配问题,某些组织形式对业务形成了一定障碍。而对于传统企业而言,例如银行,这个问题就更加严重,技术是技术,组织是组织,如果技术和组织是割裂的,那么生产逻辑必然是混乱,乃至崩溃的。

我们回过头来再看一下,什么是组织?我自己想了一下,组织应该是通过一定方式聚拢一些人,并协调这些人之间的交互。每个人都是生活在组织当中的,家庭是组织,学校是组织,国家也是组织。当我们把一个个组织拿过来分析的话,估计会发现,以前的组织更多是中心化的,就是有一个中心节点,或者多个节点组成一个中心,还有一个特点就是层级,还分为上级组织、下级组织,多个层级之间交互着。

有好多文章大家可以搜索一下,都是讨伐科层制,现代社会其实就是建立在科层制的基础上,大家选择相信精英,相信那么一撮人。我有个判断是这样的:移动互联网最大的革命性,不是什么冲击传统企业,冲击银行,而是冲击组织,致力于让组织去中心化。

这个判断并非突然得出的,而是一种逐渐的萌生。我研究风险,在中心化组织中风险一方面存在于组织的边界,并且在组织边界的摩擦中让风险积累;另一方面组织的边界阻碍了风险的有效识别和快速应对,这不是流畅的通路。

我也研究“人才”这件事,21世纪人才最重要,其实我更倾向于认为,21世纪“人”更重要,这个社会逐渐走向多元化,越来越多的人在本职工作之外寻找多元化的方向达成人生乐趣,赚取钱财。知识经济、分享经济的兴起,让我们看到更多的人给自己打上了多个标签,一个人因为多种标签的丰富选择更容易找到适合自己的角色,也更容易找到发挥自己最大价值的组织定位:没有庸才或者人才,只有合适或不合适的人。去中心化的组织更匹配这种“人的价值最大化”的方向。有个观点我也特别赞同,未来的再也没有雇佣关系,只有人与人之间的协同。

我也研究营销这件事,世事变迁,现在的营销再也不是简单的销售,“把东西卖出去”。近期兴起了一种说法,叫有感情的技术,编码是有感情的,技术是有感情的,产品是有感情的,并且从上到下都在说什么工匠精神,追求品质。这无不指向一个事实,最具购买力的那群人不再仅为功能买单了,开始为品质买单,甚至开始为情感买单。现在的网红经济就是这么一个道理,我在某个领域认可某个人,欣赏他的文章,欣赏他的直播,欣赏他的手艺,基于此,我认可他推荐的商品,我跟他一个格调。

所以,营销,现在是有感情的。怎样才是有感情的?我们定位某一人群,例如爱美一族,就要知道她们真正想要的是什么,应该是“对自己认可的美的分享”和“对他人认可的渴望”。又例如亲子一族,现在的潮流是什么,听某位营销专家说,应该是“希望孩子愉快的学习”(乐学)和“自己成为孩子的榜样”(卓越)。看看,这些需求都带着情感成分,单单的功能性产品满足不了他们。

而在中心化组织中,想搞有感情的营销,还是蛮艰难的。而有人会说,阿里、腾讯不都是中心化组织吗?不一样的,它们是围绕新兴技术搭建起来的中心化组织,在中心化组织向去中心化组织演化的道路上,已经迈出了一大步,其组织模式和交互方式已经尽可能扁平化。

看过《失控》这本书的人应该都有这样一个概念,一个复杂的组织可以由多个基础组织构成,但是基础组织之间是可以互不了解的,每个基础组织是可以我行我素的,例如混乱的蜜蜂群,每个蜜蜂只需要遵循两三条简单的规则,整个蜜蜂群看上去就是有序的,但个体却是无序的。所以,我倾向于认为,现阶段的互联网金融机构之所以有活力,应该是采取了类似的组织方式,以多个基础单元的无序来架构整个组织的有序,每个基础单元只需要遵循简单的规则就可以了。

而在传统银行这就几乎无法实现。在科层制的组织中,中心节点要求的是控制力、执行力,上面一个想法一个诉求,透过四五个层级传递到下面,会出现三种结果,一种结果就是走样和变形,本来是苹果变成了梨;再一种就是变本加厉,为了控制执行力,一个指标在传递的过程中层层加码;最后就是风马牛不相及,这也是最常见的情况,营销营销,了解客户的需求才叫营销,中心节点怎么了解客户的需求呢?末端客户想要知道“信用卡本期账单是1000,已经还了多少,还剩多少需要还”,而呈现给客户的永远都是“本期账单是1000”,客户能喜欢你吗?

这半年我一直牵头搞客群营销,有资源,有优惠,也有目标客群,但就是觉得客群营销的效果没有出来,看不到户均产品持有数的上升。每到夜深人静的时候,我就在思索这个问题,哪个环节出问题了呢?

不了解客户最想要的是什么,也就是说没有付出感情,而感情就是需要维系的,这跟人和人交朋友是一样的,但这件事情的根源不在于此,而在于银行营销的短视,就像“狗熊掰棒子”,掰一个丢一个。表面上看着红红火火,热热闹闹,满头大汗,但实际上没交到几个真心的朋友,没获得几个忠实的客户。如果再深究,为什么短视?因为KPI的考核是短视,上周末参加一场客群营销的沙龙,有位专家就问一个问题,你们一任领导能呆几年呢?

2 缺乏创造性和灵活性

刚才谈到组织问题时说了,一个好的组织,应该是基础单元的无序与整体组织的有序,而科层制,反而是基础单元的有序与整体组织的无序。怎么理解呢?也就是每个基础单元都要遵循无数的条条款款,无数的约束,来达到看似的一致,也就是说,上层组织对下层组织是强控制的。在银行这个问题很严重,总行想把一级分行管得死死的,一级分行想把支行管得死死的,这就导致每一个层级都没有太多的内生动力,没有太多的灵活性,这本来是科层制的优势,集中力量办大事,但时代变了,对创造和创新的时代渴望、商业渴望和客户渴望都要求源于心灵的灵活性,有束缚在身,何谈心灵的灵活?还有一个原因就是,上级的目标是依靠下级实现的,上级把KPI拆解到下级,上级只有紧紧的控制住下级,才能对自己的KPI放心。

3 对客户不聚焦

刚才已经说了,对客户的营销讲究综合服务,综合经营,什么意思呢?多个产品组合来满足客户的需求,好听的说法,叫解决方案。而产品的交叉以及对客户需求的灵活搭配,对多个基础组织之间的配合提出了很高的要求。我在上文谈到阿里、腾讯的时候曾说过,它们的基础组织,例如事业部,输出多个产品,比较容易拧成一股绳。而传统银行的基础组织,总行部门,或者分行部门,拆分得很细,每个部门,乃至每个科室都有自己的产品,都背着自己的KPI,怎么配合?卖谁的不卖谁?在战略上怎么交叉?战略这个词很好,我之前谈互联网金融机构的商业模式时提及过,战略营销,就是哪些产品我就是白送的,哪些生意我就是赔本赚吆喝的,而在银行,这种战略营销很难达成一致意见,部门老总们估计就跳起来,我白送了,绩效怎么办?归根结底,还是一个组织的问题,因为组织就是研究“如何组织”、“如何搭配”。

银行的营销还在继续,客群营销我也还在搞着。这个问题怎么解决呢?还是要还本溯源,生产力决定生产关系。这种情况下,就要引入一些新兴工具,例如移动互联网的工具、大数据的工具、区块链的工具,因为这些工具本身就是去中心化的理念的体现,只要你用这些工具,就不得不去逐渐调整一些固有的思想、做法、流程,然后倒逼组织去做一些细枝末节的调整。所以,我还是多想办法引入一些工具。

(编辑:知微) (文中图片均来源网络)

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有