▲ 中国化工收购先正达,若收购完成将是中国企业最大的海外并购交易

【“一条财经”(微信ID:ytcj123)提要】

撰文 呆子刀

►中央深改组《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》首次将国有企业和国有资本的境外投资纳入审计监督,下决心清理国家海外资产“糊涂账”!

►2015年6月18日国资委曾透露,十二五以来,央企境外资产总额从2.7万亿元增加到4.9万亿元,年均增长16.4%。最近几年海外投资突飞猛进,最新数据将大大增加。

【正文】

据新华社消息,12月5日下午中央全面深化改革领导小组第三十次会议审议通过了《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》。会议指出,深化国有企业和国有资本审计监督,要围绕国有企业、国有资本、境外投资以及企业领导人履行经济责任情况,做到应审尽审、有审必严。要健全完善相关审计制度,让制度管企业、管干部、管资本。国企国资走到哪里,审计监督就要跟进到哪里,不能留死角。审计机关要依法独立履行审计监督职责。

央企境外资产数额巨大,目前官方公开报道有两个数据:据新华社2015年3月报道,截至2013年底,110多家中央企业资产总额达到35万亿元,其中境外资产总额超过4.3万亿元。

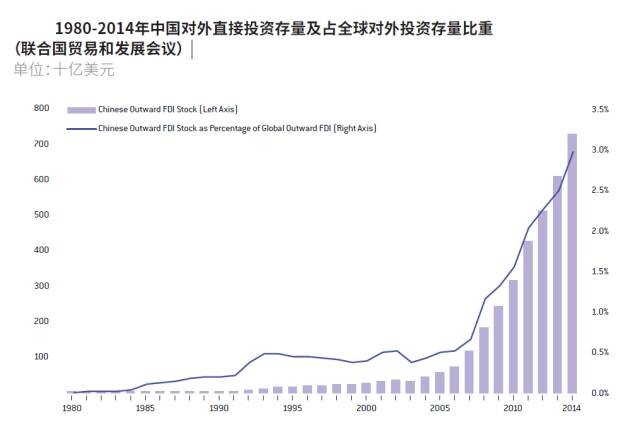

2015年6月18日,前国资委党委书记、主任张毅在讲话中透露截至2014年底,共有107家中央企业在境外设立了8515家分支机构,分布在全球150多个国家和地区。“十二五”以来,中央企业境外资产总额从2.7万亿元增加到4.9万亿元,年均增长16.4%。中央企业境外投资额约占我国非金融类对外直接投资的70%,对外承包工程营业额约占我国对外承包工程营业总额的60%。

▲ 全国政协委员、审计署原副审计长董大胜

据中国青年报报道,全国政协委员、审计署原副审计长董大胜在2015年3月2日“完善国有资产监管体制研讨会”上表示,“在过去多年的实践中,不成文的做法是审计署只对118家中央企业中的57家进行过领导干部经济责任审计,其余的企业由有关部门组织或者委托会计师事务所进行审计,对其他中央部委下属的企业,审计署从来没有审计过。对中央企业越来越大的境外投资也基本上没有进行审计,这就存在着国有企业审计大量空白点。”

他建议,把所有的国有企业,包括境外投资都纳入审计监督的视野,对国有企业实行国家审计全覆盖。

董大胜关于央企庞大的境外资产基本没有纳入审计迅速成为当年两会的热点话题。董大胜也向两会提出了相关提案,他在提案中写到,2008年以来仅对国资委和财政部监管的118家央企中的57户进行过审计。最严重的问题是,对国有企业境外投资的监管几乎是“真空”状态。由于相关法律制度不配套,对国有企业境外(不含香港、澳门)机构和投资从未审计过,境外国有资产监管处于无人审计状态。

据国资委网站消息,自2012年以来国资委每年都会聘请会计师事务所检查境外国有资产。但专家指出,民间审计机构无法取代国家审计,央企境外资产国家审计尚在初步阶段。

据国资委网站2015年4月14日发布的公告显示,2015年将继续聘请7家会计师事务所检查境外国有资产。当时中标的立信会计师事务所一位发起人对南方都市报记者表示,此前央企在境外的资产很大程度上是一笔糊涂账,国资委聘请大型会计事务所去核查,是想“摸清”家底。国资委一位内部人士向南都记者表示,第三方机构主要从财务情况上检查央企在境外运行是否依法合规,一定程度上也是当前反腐工作的要求。

曾担任南京审计学院国际审计学院(现为国际商学院)院长的郑石桥指出,近年不少央企境外资产出现问题,不当投资、挥霍浪费等,导致国有资产流失,而境外审计相比境内审计,取证难度更大。第三方机构主要检查企业财务报表和收支情况,对于决策是否符合政策规定、行为是否有不当之处等难以监管,因此民间审计机构无法取代国家审计。

国资委一位人士曾向南都记者提到,国家审计署没有海外执法权,长久以来,央企境外资产运行是国资监管的一个盲点,主要依靠企业自查自纠来进行,国资委派人进行海外检查不现实,不仅缺少足够的人力物力,也面临法律问题,因此聘请第三方机构检查是较为妥当有效的方式。但国家审计署一名人士则指出,“国家审计署没有海外执法权”的说法并不准确,国家审计署对境内和境外国有资产都有监督的权力和责任,开展境内和境外审计采取的方式因地制宜,有所不同。

中央深改组《关于深化国有企业和国有资本审计监督的若干意见》决定将境外投资纳入审计监督,而且要求做到“应审尽审、有审必严”,凸显了中央规范国有资产管理以及反腐的决心。

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有