近两年来,实体商业的经营困难重重。不仅一线城市的实体商业艰难,二三线城市实体商业的运营压力也非常大。令实体商业步履维艰的原因仅来自电商的冲击,更是由于实体商业过度饱和化、同质化、创新乏力。面对如此困境,实体商业需要尽快找到出路。

一、实体商业现状

(一)实体商业困境

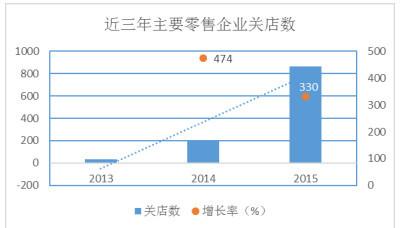

近两年来,受经济下行压力影响以及网络带上的冲击,实体商业的经营可谓困难重重。据中国商业地产联盟总结,从2015年以来,多家百货公司关闭部分分店,今年上半年,这种情况并没有好转,商场亏损、百货倒闭、零售闭店的消息不绝于耳,购物中心两级分化的现象也愈发严重,实体商业步履维艰。下图为今年4月联商网发布的最新的《2015年主要零售企业(超市、百货)关店统计》的数据。

据《2016上半年主要零售企业关店统计》报告显示,2016年上半年在单体百货、购物中心以及2000平方米以上的大型超市业态中,22家公司共关闭了41家店铺。其中,百货与购物中心15家,大型超市26家,歇业店铺的营业总面积超过60万平方米。被关店铺持续经营时间平均为6.84年,关闭的店铺主要有两个显著特点:一二线城市关店超过八成;关店原因多种多样。

(二)关店统计

首先,不仅大城市的实体商业很艰难,二三线城市实体商业的运营压力也非常大。与全国多个二线城市商场及购物中心进行合作的零售企业主岳兵在接受中国经济时报记者采访时表示,当前实体商业整个行业都面临经营困境。

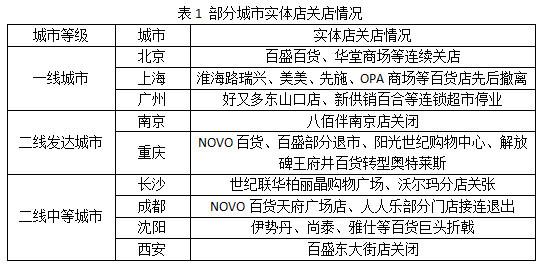

其次,不仅是百货、超市成为关店的“重灾区”,部分服装、女鞋专卖店也大幅“瘦身”,甚至超过八成的奢侈品牌有各种形式的关店行为,多数实体商业企业增速下滑是不争的事实。表2为2015年统计的部分实体店关门情况。

二、实体商业步履维艰的原因

(一)“万能”电商冲击,争夺消费者

电商和实体商业面临的政策等环境不同,中低端消费越来越多地在互联网上完成,导致实体商业的生意越来越难做。现在很多年轻人都是通过网络购物,去商场的次数及人数都有所降低。而且不少到店的顾客只是为了试衣服的尺码,试完又回家在网上下单,实体店成了“试衣间”。将购物的“主战场”转移到网上的市民越来越多,导致实体商业拉开了“关店潮”的大幕。

电商的竞争在一定程度上影响了一部分实体商业的销售收入,当前在电商的冲击下,人们消费习惯发生了巨大的转变,消费者的支付手段、消费场景、消费目的都在转变。在实际经营中,靠“双十一”“双十二”这类网购狂欢节,天猫、京东等聚合了大量“粉丝”,有的电商一天的销售额甚至超过某些实体店一年的进账;年轻人逐渐习惯“轻点鼠标,轻松购物”的生活。

中国连锁经营协会发布的 《中国零供商业关系研究2015年度报告》也指出,从2010年以来,中国电子商务市场呈现三位数的增长态势,给实体零售商带来了不小的冲击。可以说,电商以其价格和便捷的优势吸引着年轻的消费者,不断挑战零售商目前的运营模式,尽管供应商对实体零售商的整体投入不会有大幅缩减,但电商的冲击也逼迫零售商做出变革和调整。

电商对实体商业有一定的冲击,但把实体店的困境都归结于电商冲击,并不客观。在实体商业中,百货定义是买东西的场所;购物中心的定义是生活场所。买东西这类功能,容易被电商所替代,但生活场所这类功能却不那么容易被取代,因为没有人愿意在虚拟的空间里进行恋爱、聚会、娱乐等需要情感投入的活动。因此实体商业不会被电子商务颠覆,但的确受到了冲击。然而,这种冲击不是电商造成的,而是由于实体商业自身对消费者的需求变化重视不够。

(二)实体商业过度饱和化、同质化、创新乏力

与经济下行、电商冲击等外部因素相比,商业规划失控、供应量过大、商场同质化严重、创新力弱等内因才是实体商业发展困难的真正原因。

1、商业规划失控

实体商业经营困难最关键的原因是供求关系失衡。最近几年各地有很多新的商业项目推出来,但附近的消费能力根本支撑不起这么多的实体商业。不管是百货商场还是购物中心,严重供大于求肯定很难活下去。

一些项目在开始拿地时政府就要求配套商业项目,根本不管从规划的角度应不应该建,也不管这一区域的人流能不能支撑这么多的实体商业。某些地方政府因为政绩、税收和就业等原因,大肆兴建实体商业,导致区域内商业项目规划出现失控。规划失控的后果就是商业项目供应量过大,从目前来看,中国的实体商业项目太多了。

以沈阳中街为例,这里曾被戏称为‘商业的世界杯’,聚集了几十家大大小小的商场或购物中心,在一定程度上形成了恶性竞争,最后的结果就是在这条街上大家都活得不好。

2、实体商业饱和

中国社会科学院财经战略研究院、社会科学文献出版社等近期发布的 《流通蓝皮书:中国商业发展报告(2016—2017)》指出,中国有购物中心近4000家,是美国的3倍之多。根据中国购物中心产业咨询中心预测,从现在到2025年,还会有7000家购物中心建成开业,届时中国内地的购物中心将超过1万家。而目前运营的购物中心有一半面临着经营困难,有近千家面临着停业调整、倒闭的风险。

实体商业饱和或过剩,有的城市商业地产人均面积超过7平方米。数据显示,2015年,一线城市的商业空置体量达342.9万平方米,平均空置率达7%;二线城市商业空置体量1918.8万平方米,平均空置率达21%;三线城市最为严重,商业空置体量1089.2万平方米,平均空置率高达28%。

3、实体商业同质化严重、缺乏创新力

在供应过剩的同时,商业项目同质化严重,千店一面、品牌趋同的现象普遍存在。在同一个区域范围内,往往存在多个定位相同、功能类似的商业项目,这种现象在热点城市和热点商圈尤其明显。除此之外,如今给实体商业和品牌带来更大挑战的是创新乏力。目前,很多连锁品牌都业绩下滑、开新店意愿下降,主要是因为找不到吸引顾客的新办法。一些品牌店面开开关关,其基本策略是保持总量的平衡,关掉亏损的店面才会开新店。

事实上,当前很多实体商业都希望转型发展,但究竟如何转型、往哪个方向转,很多企业并不明白,创新乏力是当前实体商业转型最大的问题。实体商业经营困难会引起一连串的 “连锁效应”,最终会影响整个经济。

三、面对当前困境,实体商业何去何从?

(一)实体与电商融合,跨界“混搭”

实体商业转型有很多条路可以选择,而当前不少企业都在做电商融合。电子商务的异军突起对实体零售业构成了巨大挑战,激烈的竞争会倒逼线上线下互相学习、深度融合、共生双赢。为避免沦为电商的 “试衣间”,越来越多的实体商业开始加速转型,通过数字化技术、O2O(线上到线下)融合等来提升实体商业店的生命力。

国美电器总裁王俊洲说,以“全零售战略”为目标,国美建立了线上线下(O2O)通用的支撑服务平台,经营持续向好。线上,通过全品类拓展、增强价格竞争性、挖掘应用大数据等,提升知名度和客户黏性;线下,打造体验式卖场,在互动中提升消费者满意度。今年,国美还要再开160家实体店。

电商融合不仅仅是线上线下结合起来卖东西,而是要进行深度融合,比如大数据的运用。过去实体商业大多凭经验运营,经营风险也多由经营管理者来承担。实际上,这种管理方式可以转向大数据化管理。

例如,被万达视作转型秘密武器的“飞凡”,就是将移动互联端的APP连接人与商业、医疗、公共服务等,运用互联网技术与实体进行有机融合。这其实就是商业大数据利用的较好模式之一。

和电商网站相比,传统实体商业企业的“短板”在于缺少用户画像,不了解用户需求。因此,当前需要通过多种实体商业业态+互联网模式,打造生态圈和客户画像,依托用户数据运营来精准地和顾客连接,把用户导流到线下商场,并降低交易成本。

除了利用好互联网大数据,如何更好地满足当前商业市场新的需求,是实体商业竞争的关键。随着消费不断升级,原本的模仿式的消费如今已经进入到了个性化、多样化的消费时代。因此,当前实体商业业态转型的一大特点就是跨界“混搭”。

(二)打造“体验消费”的新趋势

未来的消费者会更愿意为体验、环境、情感和服务买单,体验式购物中心的发展已是大势所趋。而越来越多的商业项目也纷纷开打“体验牌”,增加休闲、餐饮、娱乐,甚至体育场馆、博物馆、儿童游乐设施等业态的比重,透过轻松愉悦的购物环境,以实现对客流的重新集聚,增加黏客度。而从市场反响看,在具有新意的体验消费面前,消费者的买单积极性明显增加。因此,主题式商业、体验式商业也成为实体商业转型的主要方向。

体验式业态的优势在于集客能力强,能有效缩短新项目的市场培育期,而且消费者的滞留时间长,对其他业态消费的带动作用明显。随着商场从购物场所功能到约会等社交功能的转变,“体验”也已不是简单的吃喝、娱乐所能满足的,如何让消费者在精神层面有更多收获是实体商业必须要深度思考的问题。

在不少业内人士看来,当前体验消费可分为两大类:第一类是消费者需要花钱才能体验的项目,包括吃饭、唱卡拉OK、看电影等;第二类则属于本身不收费或少收费、旨在吸引潜在消费者的项目,包括各类主题展览。而目前第二类则颇受市场追捧。

大数据、社交、场景已经成为实体商业三个新关键词。而且,实体商业运营的核心是社群运营,要建立共同的价值观,商场与消费者的关系才够紧密。更为重要的是,如果只关注商业数字,实体商业很难做到创新和可持续发展。实体商业转型最终应回到商业本身,做好经营,优化商业生态系统,整合商业资源,对内容和软件的持续投入和深耕,才是制胜的商业秘籍。

(三)开拓社区商业消费需求

除体验式商业不断发展外,近年来社区商业也异军突起。社区商业,即以一定地域社区为载体,以区域社区居民为主要服务对象,以完善社区功能、提高社区居民生活品质的属地性为目的的商业形式。随着城市格局以及生活方式的改变,社区商业犹如雨后春笋,发展迅速。金科、融创、保利、万科、远洋等相继宣布在社区商业方面发展布局,抢占消费者“最后一公里”的需求。

当前,社区商业的市场需求相对较大。大型百货商场、购物中心固然是很好的消费场所,但真正令市民经常产生消费的,还是住宅附近的社区型商业。不用走太远即可解决日常消费问题。从成熟市场经验来看,社区商业消费已占其整体商业构成的60%-70%。另外,与城市大型百货商场和购物中心要想尽办法吸引客流不同,社区商业的客流不是问题。因为所有社区住户都跳不出“生活最后一公里”的圈子,商家与顾客拥有无缝对接的近距离优势,使社区商业更易衍生出符合主流趋向的一站式消费模式。

社区商业相比购物中心而言,的确是未来商业发展的趋势之一。社区商业实际就是未来百货的路,它就是把百货的空间变成一个带有品质生活的社区生活配套,再利用互联网技术做线上线下的融合,这是社区商业的机会,也是百货的机会。社区商业未来应该与物业管理结合起来。因为社区商业最终是否成功,关键在于运营。而物业最了解社区情况,可以帮助商家整合资源,形成一个利益共同体。这也是实体商业转型的一个方向。

总结:

实体商业面对当前困境,可以有以下三种转型路径:其一是实体与电商融合,跨界“混搭”,通过数字化技术、O2O(线上到线下)融合等来提升实体商业店的生命力。其二是打造“体验消费”的新趋势,整合商业资源,优化商业生态系统。其三是开拓社区商业消费需求。当前的困境也正是实体商业转型的最好机遇,那些主动转型、敢于创新、实力较强的企业,一定能成功突围,赢得未来。

主编:宋奇(曾任《理论与现代化》常务副主编)

更多内容,请关注Alice金融思享汇:Alice_FIC

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有