中房报记者 李栋 北京报道

2017年1月16日晚,地产行业备受尊敬的企业家、首创集团原董事长刘晓光在北京逝世。因为乐于助人、热衷环保事业,他的离世引起广泛哀悼。

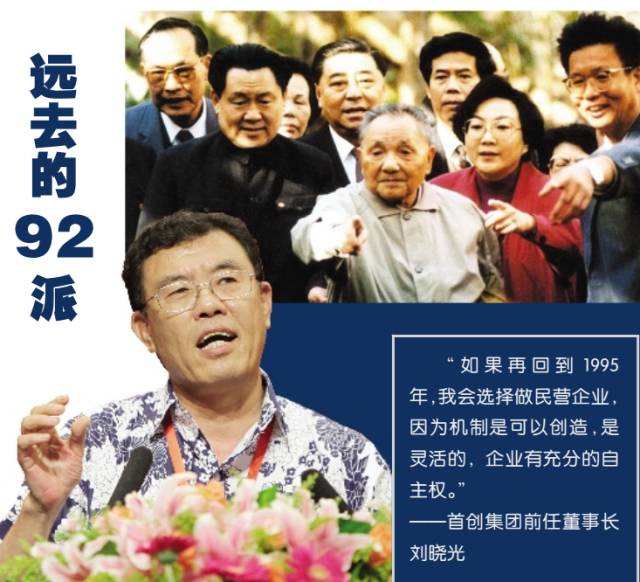

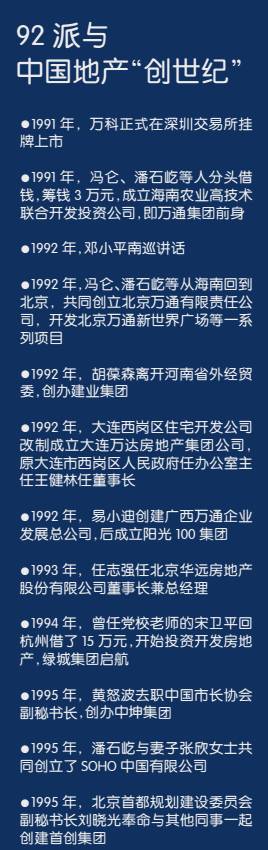

刘晓光出生于1955年,一度官至北京市计划委员会副主任,甚至成为北京市副市长候选人。但他突然在1995年受命北京市一项国有资产整合任务,即北京首都创业集团,由此终止仕途,下海从商。1992年邓小平南巡讲话后,一批体制内政府官员、知识分子辞去官职,追求财富,形成了清末、民国以来的又一股商业浪潮,这一群体被称为“92派”。

刘晓光、冯仑、胡葆森、黄怒波、潘石屹、任志强、宋卫平等人都是92派的代表,他们的共同特点是均曾在体制内任职,或政府部门,或是研究机构。1992年前后,他们主动选择离开或“被离开”,创办企业,成为中国市场经济浪潮中的最初冲浪者。

“92派是中国最后一代有家国情怀的企业家了,恐怕以后再也不会出现。”正略集团董事长赵民这样评价92派企业家。如今,92派有的英年早逝,有的仍在拓展商业版图,有的则丢掉了商业城池,但他们曾参与其中的下海浪潮以及商业实践,在一定程度上解释了“中国奇迹”缘何发生,对于中国现代企业的发展是一本闪耀智慧的启示录。

家国情怀

92派普遍出生于20世纪50年代,他们经历了混乱的文革年代,也继承了那个年代宏大叙事的风格,有着“齐家治国平天下”的精神气质。

冯仑曾说自己是“追求理想,顺便赚钱”,“这种看似戏谑的口吻和他的许多著名段子其实都在传达出一种向上的正能量。”赵民表示。一个流传甚广的说法是,1992年,冯仑等“万通六君子”写了一篇《披荆斩棘,共赴未来》的文章,将自己描绘为立志实业报国的青年知识分子,创业是为当代中国知识青年探寻报国道路。这篇热情洋溢的文章被冯仑的西北大学同窗张维迎在英国看到,并拿给一个叫张欣的朋友看,让张欣对此六人心生敬意,通过张维迎结识“万通六君子”,并最终和潘石屹结成夫妻。

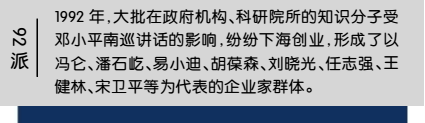

刘晓光的家国情怀彰显得更加浓厚。在第一次到阿拉善时,刘晓光面对万里黄沙,毫无绿色,激动不已以至双膝跪地。他迅速召集任志强、王石、冯仑等企业家,成立了阿拉善SEE生态协会,致力于生态保护。赵民也是阿拉善SEE生态协会发起人之一,他回忆退休后的刘晓光身体很是虚弱,但却不计身价出席各种论坛,“他从不摆地产大佬的架子,再小的活动,只要有意义,他就会出席,这也让他的身体迅速垮掉。”刘晓光被调查后归来,手脚就不停抖动,赵民称刘晓光吃的药物中有一种是进口药,不包括在公费医疗之中,让人惊讶的是,刘晓光作为总资产过2000亿元的国企董事长,退休后没钱支付医药费,赵民所在的亚布力中国企业家论坛为此专门设立了一个基金,企业家自愿捐款为刘晓光买药。

在刘晓光大力倡导下,阿拉善SEE生态协会成为在生态保护领域影响力最大的组织,资金实力最为雄厚,并通过基金形式资助了其他生态保护组织的发展。

建业地产股份有限公司董事局主席胡葆森曾回忆自己还是河南省对外经济贸易合作厅的官员时,被派驻香港并满世界跑,但走到哪里周围的人都把他当作台湾人、香港人,没人认为他是大陆人,这激发了他民族主义情绪,振兴民族经济的情绪由此生发。

如今,在逐渐失去万通地产、万通控股的商业城池后,冯仑创办了个人公众号“冯仑风马牛”,向年轻人传递自己的商业智慧。任志强则长期在房地产领域发表看法,并踏足公共领域扮演公共知识分子角色,使得粉丝众多的微博账号被封。商业偶像、公益活动家、公共知识分子,即使在退休后,92派这代企业家仍难以摆脱身上的家国情怀。

92派身上具有的士大夫精神追求除了受时代背景影响,也与高学历有关。冯仑毕业于西北大学经济学专业,与张维迎是同学,之后考进中央党校法学专业攻读研究生。胡葆森是郑州大学外语系最后一届工农兵大学生,恢复高考后考取了外语系研究生。陈东升是武汉大学经济学毕业,诗人、地产大佬黄怒波则是毕业于北京大学中文系。在20世纪80年代,思潮云涌,大学生是天子骄子,忧国忧民构成了这一代企业家不同于之后企业家的精神图谱。

制度贡献:现代企业创造者

家国情怀、知识储备、体制沉淀都对92派的创业道路产生了影响,让其打造的企业有着其他民营企业难以做到的自律。

刘晓光的自律更多体现在自身的清廉上,冯仑则在《野蛮生长》一书中总结民营企业失败教训,其中政商关系是重要原因。因此,冯仑提出,万通的发展理念是“守正出奇”,他在书中回忆曾有某省省委书记的夫人向其索贿,但冯仑等人断然拒绝。比92派早几年创业的王石也长期在体制内任职,其一手打造万科集团,提出万科要在阳光下运行,坚决不行贿。

这种企业自律固然源于92派知识储备带来的对企业发展理念的认知,而黄怒波曾公开表示,当时体制内官员大多从延安时代走来,甚少有腐败现象,这影响了他们那一代企业家。

92派更大的制度性贡献是创立了第一批真正意义上的股份制企业。1992年,在邓小平发表南方讲话后,原国家经济体制改革委员会出台了《股份公司暂行条例》和《有限责任公司暂行条例》,这两个文件被视为《公司法》与《合同法》的前身,是1992年这个重要年份出台最具时代意义的法律文件。

冯仑敏感察觉到这两份法律文件的意义。此时他失去了在海南体改所的官职,在牟其中的南德集团寄身一段时间后,与万通六君子其他几人到海南创业,进入当时已经对民营企业开放、国企不愿进入的房地产行业,通过炒地皮、卖楼房赚了第一桶金。

1992年,为了分散海南投资风险,潘石屹冯仑来到北京,听说北京市政府给了密云县四个指标,做定向募集的股份公司,冯仑迅速抓住机会。1993年,万通集团投资并以定向募集方式发起成立北京万通实业股份有限公司。

当时,王石已经领导万科早在1988年于深圳完成了万科的股份制改造,但那年虽有红头文件,却并没有正式法律法规颁布,因此万科是突破。而万通则是在上述两个法律文件颁布后出现的真正意义上的股份制公司,也因此中国商业发展史绕不开万通控股的设立。

在此之前,中国尚没有真正的现代企业,现代企业的理论与路径并不清晰,冯仑等人在海南最早设立的企业名称为海南农业高技术投资联合开发总公司(简称“农高投”),这一奇怪的名字显示出冯仑等人尚没有完全想清楚企业性质与发展方向。1993年1月18日,农高投增资扩股,改制为有限责任公司形式的企业集团,主要股东除冯仑、王功权、易代昌(即易小迪)、刘军、王启富、潘石屹,还有中国华诚财务公司、海南省证券公司等法人代表,直到万通控股的设立,万通经历了由企业到有限责任公司、由有限责任公司到股份制公司的升华。

商业贡献:地产商业路径开路者

92派企业家的创业与商业智慧呈现出大开大合的特点,给中国商业的发展贡献了相当的商业智慧。

冯仑曾这样讲情调:“资本家的工作岗位,无产阶级的社会理想,流氓无产阶级的生活习气,士大夫的精神享受;喜欢坐小车,看小姐,听小曲;崇尚学先进,傍大款,走正道。”其中,学先进,傍大款是万通给房地产行业贡献的重要商业智慧。2009年时,万科以600多亿元的销售额夺取全国冠军,冯仑对内部发表《学习万科好榜样》,包括职业经理人制度、专业化等。傍大款则时万科与万通都推崇的商道,在“君万之争”后,王石在2000年引入华润成为万科第一大股东,造就万科此后的持续增长。万通则在2006年引入天津泰达成为主要股东,并因此进入天津市场,万通在此后两年迎来业绩高峰。

92派的另一代表胡葆森选择了截然不同的商业路径,虽有难得的国际视野,故土情结浓厚的胡葆森没有采取全国化布局,而是聚焦河南省省域,依靠河南1亿多人口、17个地级市的本地市场打造一家卓越企业。这种省域化的企业发展战略一度让建业地产风生水起,并打造了河南建业足球队。这种发展战略在今天的房地产市场环境下遭遇了挑战,1月11日,胡葆森对外公布了最新的人事布局,邀请中国工商银行河南省分行原行长刘卫星出任建业集团联席董事长;邀请百瑞信托原董事长马宝军合作搭建金融平台;邀请万科徐州原总经理袁旭俊担任建业住宅集团总裁。大视野、国际化、注重实操的用人策略传递出河南建业的改变与转型欲望。

同样思路奇特的是北京中坤投资集团董事长黄怒波,他在辞去中宣部的职位后选择下海经商,但在与远洋地产合作开发了第一个住宅地产项目都市网景项目并积累原始资金后,选择将旅游地产作为企业发展方向。相继开发了黄山脚下的古村落宏村,之后进入新疆以及国外的吉尔吉斯斯坦、冰岛等地进行旅游地产开发。通过只进蓝海,不进红海的竞争战略,黄怒波意图打造国际旅游酒店管理品牌,构建度假帝国。

同样,刘晓光也曾试图将自己的商业抱负在国企体制内打开突破口,1995年刘晓光将首创集团40多个行业进行削减,最终突出地产、金融、基础设施、科技、贸易、酒店等六大行业,之后进一步聚焦环保产业、基础设施、房地产和金融服务四大核心主业。

刘晓光对首创集团有更大设想,2004年,首创集团尝试引进美国的黑石、KKR等机构作为战略投资者,意图实现集团的国际私募,私募金额高达上百亿元。2006年,在引投工作接近尾声时,证监会叫停了此次股权合作。这次失败让刘晓光一直耿耿于怀,“如果我们谈成功了,那就是中国第一例特大型企业与国际企业的合资重组,这意味着不同的市场、资金、体制机制融合在一起的首创集团将被重新塑造,脱胎换骨。”

如今,刘晓光逝去,冯仑淡出万通地产与万通控股,胡葆森还在试图抵御全国化房企对河南建业的入侵,92派已经开始逐渐退出商业舞台,新一代企业家在延续着房地产行业的发展并意图找到房地产行业的另一种可能性。他们锐意进取又难以摆脱体制痕迹,熟稔体制运行规律并擅于整合资源,对政策有着敏锐的捕捉能力,在互联网、人工智能等新技术的新技术等冲击下,又缺乏进一步推动企业发展的持续创新能力。

1992年前后,一批饱读诗书、忧国忧民的士大夫阶层脱离体制,下海追求财富。如果说企业家人才在政府和工商业的配置状况是观察一个经济体最重要的视角,无疑,92派的下海浪潮为中国的经济腾飞提供了一种注脚,他们用逃离体制的勇气和财富神话打破了长期以来轻视商业的社会文化藩篱。他们是最后一批具有家国情怀的企业家,也是现代企业制度最早的探路人,注定载入商业史册。

本文由星火记者联盟(微信ID:cctv11227)供稿,于无声处听惊雷,敢讲话、讲真话,是财经爱好者不可多得的内参!

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有