创业一周年演讲,昨天真的结束了,预热了一年,准备了三个月,这一年来我对地产的观察,以及我想要做的事情,都在那两个小时内说完了。以下是文字实录的部分内容,后续会更新PPT版本和视频版本,大家多关注

2008年实习时候,我给自己在广告公司找了一份公司,服务各种甲方帮他们做落地活动。照片里我服务的那一位叫李施德林漱口水,作为奖励公司送了我一箱漱口水试用装,害得我那一个礼拜都没有刷牙

后来我还服务了立顿红茶,公司给了我一箱立顿红茶,再然后是百事可乐,几乎那阵子我可以把可乐当水喝。后来有一次吃饭的时候我的领导和我说:做广告服务公司最大的福利待遇,就是可以内部拿到甲方的试用装什么的

所以我第二天我就辞职了,义无反顾地进入一家房地产代理公司

后来我选择留下来了,因为我发现我这个人和房地产无比的契合,明天就是我的生日,所以大家都知道我是金牛座。

同道大叔曾经这么形容过金牛座,基本就是三本书《美食指南》、《性爱大全》、《理财小能手》,对于房子来说,他能帮助我们做的,差不多也就是这三件事

所以如果房地产有星座的话,他一定是金牛座

那房地产到底有多爱钱呢

2016年,全国的房地产市场成交量突破12万亿,相比较去年提升了37%。这里有2个维度的数据值得大家注意,第一,10万亿这个一直以来被认为是中国房地产天花板的数据被突破了,而且还突破了不少

这个行业里装下了这么多的钱,是一个非常大的池子

但令人恐怖的是,这个池子不仅大,而且还非常得快

房地产整个行业,去年的增速是37%,这个数据大家看着可能没有感觉,和大家对比几个数据:相比之下,装潢为15.4%,家具13.9%,汽车9.1%,零售10.8%。而电商行业这么火爆,其增长也才20%多,2016年增长超过房地产的只有快递业,达50%多,但快递业基数比较小。房地产是全中国增速最快的行业之一

如果这个现象还不够震撼的话,那么我们可以看下这个数据,这不是中国房价涨幅排行榜,是全球房价涨幅排行榜,前14位有13位是中国的城市

唯一一个例外的温哥华,是因为中国人过去买的太多导致的,所以我们可以感受下中国房地产的洪荒之力

池子大、增速快,这个是房地产在去年比较恐怖的地方

但是这个速度算快么,其实已经很快了,但却不是最快的,整个行业最快的领域一定出乎你意料:

这是来自SMG的一张截图,说明星的片酬,在一年的时间,各位注意是一年的时间涨了250%

其实越是稀缺的东西,在过去的时间里涨的是最快的

除了明星之外,我们可以看下这么一个数据:腾讯股票,12年翻了170倍,复合年增长19%,上海牌照15年涨了800倍,符合增长25%,冬虫夏草26年间涨了145倍,复合增长22%,而这一切都是在货币30年间翻了280倍的前提下,复合增长21%

没那么容易复制稀缺的东西,都得到增长,所以当然也包括房地产

这是一个社会现象,沉在行业下的资金越来越多

所以这个时候各位可以理解为什么会有那么多香港去买保险,为什么那么多企业做起了P2P,用户对于资金的不安全感导致了房地产市场的爆棚

在这样的不安全感下,我们看一下房地产如何爆棚

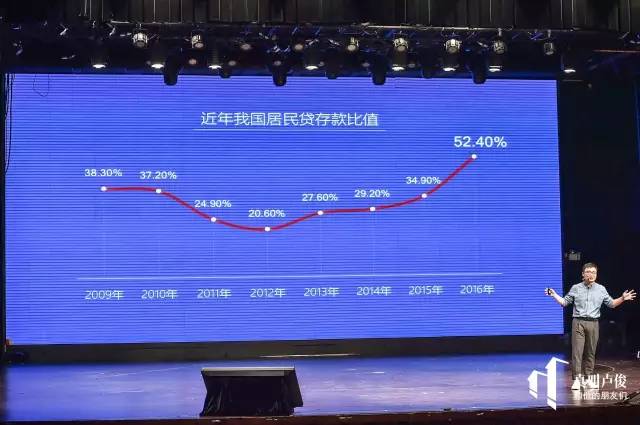

我们来看一下居民贷款买房的比例

我们对比下2009年与今年的房地产增幅,在那一年2成首付以及购买资格非常轻易的行情下,整体的市场容量也没有根本性的提升

从2016年开始,居民买房已经从过去的居住需求走向居住+投资的双重需求

这个现象在2017年依然是风卷残云

今年1-3月这个数据比例是多少,变成了55%

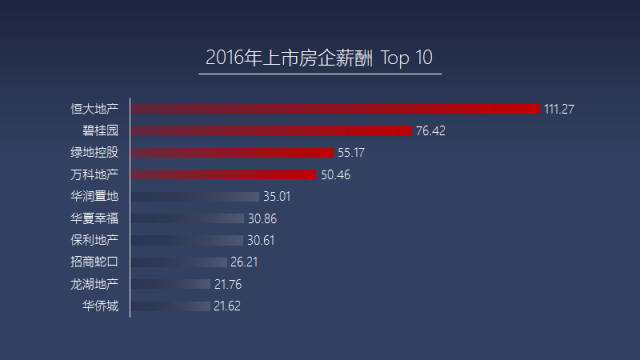

另外在项目销售端口我们可以看到,去年一个三线城市贵阳一个楼盘可以卖过100万方,华发在珠海的一个项目可以帮助一家开发商提升30名的档次,上海城市销冠,一个销冠,达到140亿,这个数字在房企销售排行榜里可以进入百强名单;还包括碧桂园去年有6个人分享1亿奖金。

这是楼市在2017年开始的与众不同,我码字时最大的感受,就是大叔大妈都会在后台留言,和我说增值保值、资产提升、通货膨胀,买房这件事有着本质性的扭转

很多人会把这个因素轨迹于通货膨胀、货币超发,但是我个人理解是居民买房意识的彻底崛起

2017年楼市的一个彻底转变

中国正在从过去的储蓄型大国向投资型大国转变,而投资性买房又彻底的把刚需性购买彻底激发出来

投资的极限就是现在储蓄的极限,中国每年都有50万亿的居民存款余额进入市场,50万亿,每年,这点钱正在一点一点流入到房地产领域,如果意识开始,渠道泄洪,房地产会成为一个蛮恐怖的行业

在一个钱这么多的行业里,企业到底过的好不好

是的,有钱,到处花钱买粮食对房企来说变得非常常见

去年的上海土地市场有一件非常有趣的事情:

2016年是上海土地的地王年,几乎所有地块都成为了地王,各种保本价刷新了我们的三观,楼板价和溢价率都达到历史最高

但是到了下半年之后,我们发现,所有的地王都开始做一件事:寻找合作伙伴,分一半的股份给你,我们联合开发

所以有一度时间市场发生一件有趣的事情:一边在抢地,一边又在分出去,这是一种什么心态

大概就是:不知道会不会死,反正要死一起死

这还不是最惨的,最惨的是现在的市场遇到了一个元素:建议零售价

这个我只在小商品市场里见到的标签,现在在房地产项目上也遇到了,这件事让地产人非常苦恼,是选择断臂还是等待成为两个都不想选但又不得不选的问题

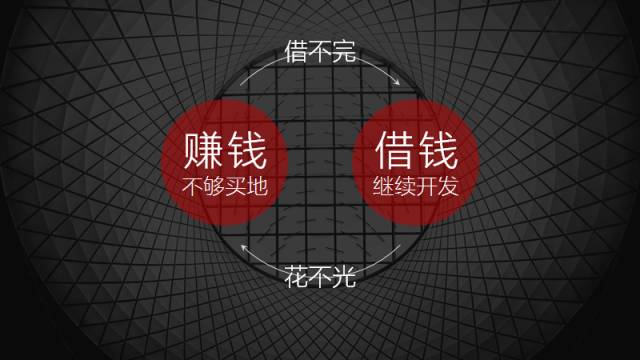

除了一线城市的成本管控之外,在大量的二三线城市房企正在陷入几种怪圈逻辑

第一、靠一个项目卖完剩下的钱去拿同样的这块地几乎没有可能

怎么解释这句话呢,举个例子:

比如你花10亿拿了一块地,最后整个项目卖了25亿,很牛逼吧,5亿是其他成本,那么多出来的10亿,你要交5亿的增值税,然后剩下5亿的还要交25%的企业所得税,所以剩下也就4亿。你拿了10亿的地,最后到手差不多就是14亿的现金

但遗憾的是,这14亿想要拿当年那10亿的土地,已经成为不可能的事情了

土地每年保持30%以上的增长,两年后土地价格17亿以上了

所以借钱做房地产就成为了必然的趋势

借钱是要还的,用什么还?拿卖完项目剩下的钱还。那钱都换了债,后面的地怎么拿,继续借钱

所以房地产企业必须越做越大

只有后面的项目越来越多,才有可能偿还之前的债务

只有后面的项目越来越多,才有可能借到更多的钱拿未来的土地

所以也不知道是企业需要借钱越做越大,还是做大之后才能够还钱

这是一个无限循环的怪圈,也是房企都要冲业绩的原因

但是神奇就神奇在这个地方,在中国的国度里,还真特么有人借钱给你,而且死命地借钱给你

我们可以发现,开发商能够借到钱的地方实在太多了,包括银行授信,公司债等模式,开发商总是能够借到钱,而且利率越来越低

这件事到了2016年,变成了一个非常有趣的现象,就是房企能够借到的钱,已经远远超过他当下规模扩张拿地所需要的钱,多出来的钱放在房企的手上变得非常得烫手

为什么烫手呢,潘石屹给我举了一个非常形象的例子:

本来他准备整栋卖掉soho中国的一个项目,但是猛然发现,换到的现金出不去,所以就放弃了这个交易决定

国内的钱在贬值,而开发商却一边有钱流入一边又花不出去

潘石屹在他的年报例会上这么和我说:SOHO中国去年做的最重要的一件事情就是把国外的债务换成国内的债务,为什么,人民币在贬值,持有国内债务变成了增值的一件事情

所以第二个怪圈就是,在这么高频率的周转下,开发商还存在钱花不出去的逻辑

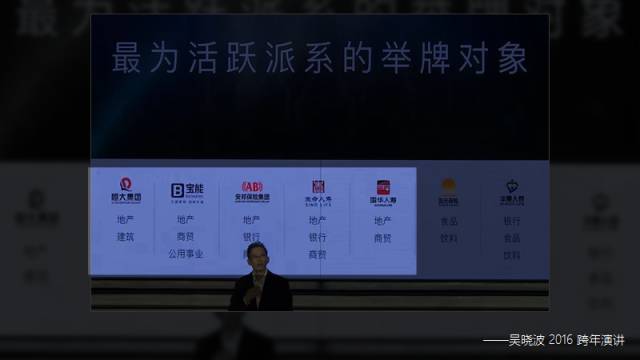

所以在这样的大背景下,去年下半年,房地产企业出现了另外一个现象,那就是买买买

去年资本市场,举牌最频繁的7家企业里,有5家是做房地产的

万科的股权之争,真不是宝能恒大有多能耐,说到底是他们手头能借到的钱实在太多了

所以我们看到一个非常有趣的现象,开发商只能依靠借钱才能在行业里生存,但是却总有人借钱给他,而且借特别多的钱,所以开发商除了用借来的钱做开发之外,开发商还想尽办法花钱

所以这个时候,我特别能够理解今年过年的时候,旭辉总裁林峰给我回的微信:这一年来从来只有逆水行舟,高处不胜寒,我过得如履薄冰

这大概是所有房企痛苦的地方

所以给到各位房企们的选择其实不是很多

要么做一个行业的机器,永远在高速滚动,要么就成为一个花朵,曾经很美丽,但快要凋谢了

我们来看下在这个大池子里现在生存下来的房企

先来看下转身离开的,按照道理来说,既然地产有这么多问题,离开可能是个不错的选择,但是我们来看万达

万达转型其实有两个逻辑,第一是不看好房地产,第二是看好其他行业,但是归根结底是不看好房地产了,转型后的万达猛然发现看错了2015和2016这两个房地产大年,但是此刻的万达想要回来就很难了,道理也很简单,2012年的利润已经拿不到2016年的土地,而其他行业的利润当然更加支撑不起房地产的土地

可能做其他行业越来越好,但是想要回归房地产也就变得越来越难

那做一个机器好不好?

首先我们看一下什么都不想的,给大家举一个最直观的例子

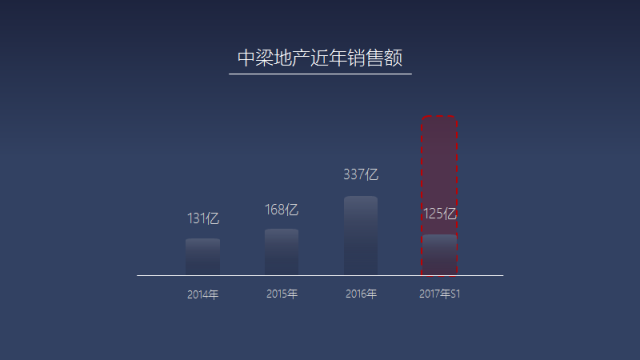

而这个氛围下最典型的的案例就是:中梁吧,也是我眼中认为最值得吐槽的开发商了

从取名字上来看就非常有中国特色,用中字作为开头来暗示自己国企的身份,但是他却是彻底的温州民营企业

而从他开发的逻辑上来看也非常好玩,用最简单的话来说就是“由内而外的借鉴”

但是换句话来说,在扩张速度上,他却是非常让人眼红的

2016年一年中梁的销售额是337亿,而2015年只有168亿,而中梁2017年1-3个月,这一个季度的销量是125亿,这样几乎每年翻倍的销售速度让太多人眼红

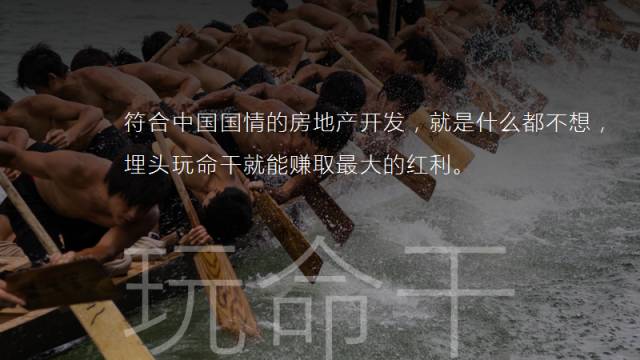

这某种程度上也呈现了中国式地产开发模式,或许,这种模式恰恰是最适合国情的

同样的,碧桂园、恒大就是属于典型的什么都不想,一头往前冲的愣头青年,但现在却是房企销售榜的前三甲

作为房地产最先起来的那一些港资,已经全面撤离中国大陆房地产领域,没有一个人可以幸免,仅存的一些港资现在要么不是十年前拿着土地的,就是替民企开发商去拿地探口风。持有资产被当成傻大空的做法

而现在适应中国国情的开发商,毫无例外都是高周转冲规模的开发商,为什么要高周转,逻辑也很简单,就是如果不高周转,今年的利润拿不到去年的明年的土地,而很大程度上,都是上半年的利润用来拿下半年的土地,土地的增速大大超过房价的增速

想太多有没有用我不知道,但是想过头的房企好像过得不太好

2016为什么房地产公司之间的兼并那么汹涌,道理也很简单,过去拿到土地的那些开发商不适应现在高周转的开发强度,卖完几乎也没有利润,索性卖掉,而高周转的公司又看中那些手头的土地,所以一拍即合

所以我们好像可以得到这么一个结论:想太多的好像过的不咋地,啥都不想的反而攫取了这个行当最大的红利

只要勇猛花钱,勇猛激进,都可以得到合适的扩张规模

而且钱在地产时代里无所不能

写到这里的时候,我想起的是冯小刚在功夫里的画面:还有谁

那么下一个有趣的问题:钱可以解决房地产的创新么

房地产发展的产品创新逻辑

房地产创新最猛的年份应该是2004年,是上海创新的巅峰时期,那时候还没有高周转,那时候土地的获得相对可控,行业管控较松,大家都第一次做房地产,都想以此建立品牌。创新属于求关注求抱抱的阶段。各种创新在试探市场的反应

(仁恒河滨甚至部分1层产品通不过日照,但是只要销售和客户达成统一,规划依然通过;佘山3号0.6做出类独栋感觉也是如此)那时候的政策对创新持允许态度

下一轮的创新爆发发生在2009年,7090政策逼出偷面积的政策,那时候大家属于利润和口碑双追求的过程,市场依然贡献了不少优质的产品(金地湾流域、金地未来)

而到了2016年,产品创新已经越来越难在传统的住宅领域生存

行业创新爆发出来的非常少,高周转挤压掉了产品研发的时间,高地价消灭了创新的可能

我的好朋友老胡在2016年下半年的时候和我说了这么一句话:有史以来项目发生了一件有悲有喜的事情,项目样板段还没造好的时候,房子就卖完了

这对产品研发部门来说一定不是一件好事情,而理所当然对企业来说也一定不是好事情

目前产品研发的重点全部集中在如何让自己的项目可以值得起这个价格,被成本所逼的创新因此也失去了活力

现在政策的高压为很多房企争取到了平时不常有的一个东西:时间,所以我不希望大家把时间放在和政府博弈上面,或许可以花更多时间投入到研发

但是呢,对于创新现在遇到一件非常尴尬的事情:

泰禾的院子系列在成功之后,被业内疯狂的模仿

这让很多产品研发的人很是尴尬,因为自己的努力成了别人的创新,这也非常具有中国特色

哪怕是去年大火的金茂府,绿色科技广受人认可的技术也经历了中鹰、朗诗、当代等开发商的研发,但是后面的几个开发商最近境况也不是特别好

房地产创新的尝鲜,需要付出比较大的成本

对于创新,我们正在经历苹果式逻辑

从苹果4的颠覆性到后面567的微创新,大量的创新逻辑都是如此

2016年最大的创新应该是在房企的组织架构上吧

道理很简单,总盘子在做大,企业在做大,没有足够优秀的人去执行,那么大的蛋糕也就不属于你

所以说,在中国,被钱所逼的创新是最容易落地的,所以在2015年开始万科实行合伙人制度,后来这个制度被大量房企模仿

而合伙人制度本质上是权利和金钱的再度划分,让参与者投入一定的金钱,让他们更加为自己卖力开发

房地产这行,总结起来就是这么一句话:

在这个没有品牌没有创新的地产时代里

砸钱扩张成为了唯一的主旋律

砸钱不是荣耀

砸钱或许是在逃命

以上为演讲的部分内容,关注真叫卢俊的地产观,后续会陆续推出全文和金句版本

另外,真叫卢俊创业一周年演讲的PPT以及在线视频都会在明后天陆续推出,值得大家稍微期待下我账号的后续更新

这是一次我用尽所有力气的创业周年演讲,只要大家还愿意看,我每次都会用心说

哦,对了,创业一周年后,今天就是我30岁的生日了,87年的少年现在开始也而立了,祝我生日快乐吧

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有