这篇文章,想写很久了,今天终于落笔了

碧桂园,他正在以我们难以想象的速度在迅猛扩张

2017年1-4月,碧桂园已经实现了2000亿的销售目标,傲视群雄。2000亿在这个数字在2016年全年销售排行榜就可以排到第六

(微信公众号:zhenjiaolujun)

而2016年的碧桂园,销售额也不过只有3000亿出头一点而已,不要看这3000亿,房企排名老三,而就在不久前的2015年碧桂园的年销售额也不过1400亿而已

房企做到这么大规模的前提下依然保持这么高速的扩张,这种情况在地产圈从未所见,哪怕是同样以执行力著称的恒大身上也不曾看到过

按照现在这个速度,碧桂园一年可以卖到6000亿

而这只是碧桂园最终呈现的数据的方面,各个角度这家开发商都保持强势且异类的模式

2017年中央电视台元宵节晚会,我们看到的这个场景是

一个项目赞助商中央电视台元宵晚会

已经很罕见,而且神奇的是可以把项目名字放大到这么大贴在屏幕上,这件事在中央电视台里也是很少有的情况

从2016年开始碧桂园在营销广告上的投入可以说是摧枯拉朽般席卷,哪怕我们之前已经被恒大海花岛震撼过,但碧桂园这个号称新加坡旁的项目推广还是给到我们极大的洗脑洗眼

而在源头的拿地方面,也是同样如此

也就到5月份,碧桂园已经是现在拿地最猛的一家房企,到目前为止已经砸了580亿,冠绝同行业。

就在所有房企都在为上海拿地头疼的当下,碧桂园这家企业一年半就在这个城市拿下了15个项目

还不包含合作或者收购的项目

一个90后小姑娘和我开玩笑说,碧桂园差不多把整个上海围住了。而且今年在上海也有一个死目标,销售额要有100亿,花出去的投资额也要100亿,毫无疑问对于一线城市碧桂园以不计成本的代价想要挤入

当然另外一个维度的扩张来自人力这一块

碧桂园老板那句最知名的话我想不少朋友应该听过:我给你30亿,你帮我找300个牛人过来。

我有一个朋友刚刚去了碧桂园,他和我聊了下他的面试过程:人事都是刚来的,聊了五分钟就让我见大老板,第二天就问他什么时候可以来上班

回来他和我说:就是感觉碧桂园缺人,却不知道缺什么人

当然,扩张的同时碧桂园也给到团队最大的回报,那就是钱。2016年年底,碧桂园有6个人,年终奖就超过1个亿,而在合伙人体制下,能够一年拿到超过1亿元收入的地产人已经不是个位数

所以毫无疑问,碧桂园全身每一个细胞都在快速的扩张爆棚,在成为一个绿巨人,而且他们也在竭尽所能的对外表现自己的强大

包括这种方式

是的,自家……抄底……自家……

但是毫无疑问2017年的碧桂园目标就是要占据房企销售规模龙头的位置,而且目标是把第二第三甩的远远的

其实我们可以理解在现在这个节点碧桂园为什么要这么快的原因

我们大概可以理解,在整个大盘保持稳定的时候,也就意味着如果你不做大,那么你就被别人兼并。在10万亿的大盘里,如果有三家开发商做到一万亿,那么真的就要进入寡头垄断的行情了

有人说2016年的3000亿是意外,是碧桂园采取合伙人制度后的意外,不然一个老板应该舍不得年终奖发超过1个亿

而且去年碧桂园的合伙人制度出乎意料的取得奇效,帮助企业飞速的增长

这样的回报率很难不心动

我突然想起了当年我还在甲方的时候我领导和我说过的一句话:做分销的时候只要给到中介10%的佣金,他们会疯一般的给你带客户

碧桂园这样的回报率下,所有团队应该每天都像打了鸡血一般的奋斗,所以在这样的循环体制下,没理由不在今年冲击下销量

而且碧桂园还发现房地产这行一个微妙的真理:

就是这个行当根本没有品牌可言

前年的海花岛和去年他们自己创造的碧桂园森林城市已经表达了这种现象,只要肯砸广告费,只要执行力够强,这些就可以转化为销量。

未来会不会改变不知道,但是起码当下还有效。所以在比拼规模第一的地产行,或许万科并没有那么可怕,也可以试试看去争第一

第一的光环实在是太耀眼,去年的恒大就已经实现,今年碧桂园没有理由也没有搭理冲一下

人人都说时代在更替,但起码在现在还没有更替,房地产还是执行力为王,房地产还是土地为王,很多传统的道路都还有用,人海战术还是有效,所以在这个当下,碧桂园想要在当下冲击第一情有可原而且合情合理

当然,任何一家企业都会有各种各样的问题

碧桂园最近一段时间也遇到了一些问题,各种各样的问题

碧桂园最近两年也在疯狂的出海,很多国家都能够看到他们的项目,当然头牌当然是马来西亚的碧桂园森林城市,这一定是中国在海外地产里最红的那一个

但是这个项目为了冲业绩各种营销套路饱受诟病,互相之间的信息不透明也放大到了最大

而且目前也有消息看,森林城市这个项目突然在今年4月份开始失声了

这么一个需要销售20年周期的大盘,红了一年就失声了,有人说是外汇管制的问题,有人说是销售模式不合规,也有人说是和当地政府出现矛盾

但是毫无疑问,海外地产这种模式碧桂园走的并没有那么容易

另一个环节,碧桂园合伙人体制下的人员架构也没想象中稳定

最近刚刚曝出高层的离职,人员激进后带来的也有人员的震荡

另外一块在土地市场上,虽然到目前为止碧桂园的拿地金额是最大的,但是拿地的区域都是非常非常弱的区域,这边有一个简单的换算,580亿拿下的是1482万平方米,所以平均楼板价是还不到4000元,可以想象下碧桂园主攻的区域

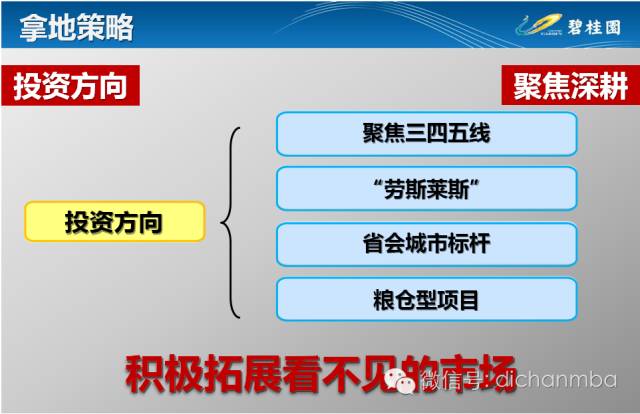

再来看下碧桂园内部流出的投资策略

聚焦在三四五线的开发模式确实让他们可以最大程度的拿地,也最大程度的运用好碧桂园擅长的营销套路,但是这条路能否走的稳健也是一个值得观测的现象

我们都知道,每家房企都会有自己的问题,那么问题是,这些问题是不是致命的问题

问题是否严重,可能需要回头看下别人

这两年来碧桂园的模式,像极了结合曾经的老大的集大成者,海外地产非常疯狂,然后国内土地疯狂的拿,也学会了万科的合伙人模式

那为什么除了万科之外,其他的老大都只做了一年呢

房地产头牌并非只有一家,很多开发商都曾经获得过,但是稳定的其实只有万科这一家。

很多人都在尝试总结万科的独特之处,但是是否想过,万科有一点是所有开发商永远做不到的事情:万科是唯一一家开发商允许诸侯制模式的房企

万科给到各个区域公司的不是钱,而是权,每个区域公司都高度自主,只要保证财务目标的前提下,一切创新试错都被高度包容。

所以在这种前提下,北京万科破了王石的戒开始做商业,上海万科独立研发高端系产品翡翠系,杭州万科的五好概念,深圳万科的梦享家体系等……每个区域公司都爆发出充分的活力,而且每个区域公司也在高度的竞争

换句话来说,万科把自己拆分成无数个小万科,以此来支撑整个大体系的扩张

这种情况在其他开发商里从来不曾发生过,总部集团对于分公司都是高度管控,钱、产品线、标准化都高度价值观输出,表现上看起来为区域公司节约了时间成本,但是核心也降低了区域公司里人的价值

当然,也不是说不肯放权就代表不能做大,不肯放权的其他开发商也曾做到过老大,那么毫无疑问他们需要在土地端更加的强势

我们来看一下曾经获得过老大名号的那些开发商

绿地

绿地当年靠着出海的模式一举成功,在2014年实现和万科比肩的销售业绩

从此所有开发商开启出海模式,试图在另一个国度获得销售上的成功。出海的逻辑很简单,因为中国人越来越出去买房子,而且我们做开发比鬼老更勤奋,也更懂中国用户,那么我们做开发应该大有可为

但是确实如此么,但是我们忘了国外对于资金杠杆的态度,在中国拿到一块地可以快速抵押,工程款可以垫资,一切成本都可以最大化的杠杆,而在法律健全的国外,这一切好像变得那么难。

每开发一个项目都要沉大量的真金白银在里面,这种套路开发商们都习惯么,或者说同样投一块钱,未来他们还会这么坚定的走海外地产路线么

出海对于大量房企都是出于集团输血的状态,很容易在一年里轰出业绩,但从商人逻辑看不出他们会持续运营这一块

所以绿地也就做了一年老大

恒大

另一种拿地模式叫与政府深度捆绑,多元化的模式

毫无疑问这样的典型就是恒大,从2015年开始做水做粮油做足球,然后到了2016年开始做起保险,毫无疑问对于政府来说是非常喜欢恒大这样的企业的:一人说了算,而且愿意砸钱也敢陪你玩

所以我们看到在2015年恒大屯了大量的土地,2016年用3700亿的成绩拿下了冠军,领先万科100亿的位子。这样的优势不明显但好歹也算赢了

但是这种模式是有前提的,第一多元化产业你要玩的溜,第二你的钱要说得过去。而我们看到的2015年砸了巨多钱的水粮油并没有像房地产一样产生回报,

当然,能够与政府深度捆绑的,一定是三四线城市,一二线的土地市场已经越来越透明

所以在2016年恒大很理性的把其他所有产业都拆解。而钱的领域在经历了资本市场的搅动的时候,猛然发现宝能、恒大融资来源很有问题。当然你可以说这是政策漏洞,但是你却没理由相信2017年他们还可以融到那么多钱

所以我们看到今年的恒大,势头还在,但是在1-4月份的排名虽然可以排到前三,但是和万科恒大的差距已经有了500亿的落差

顺驰、万达……

当然还有一种模式就是疯狂拿地的模式

这种可以做大,但是很难做到最大,最典型的应该是当年的顺驰以及现在的融创,土地市场的崛起并非只有靠钱就可以完胜的情况

当然还有一位曾经的老大万达,这位先生最后以自己退出的形式放弃了这个争夺,对于这样的决定你可以有很多的分析,但是毫无疑问选择转型,一定是自己在本来这个行当遇到了困难才会有的决定

所以我们再来回头看碧桂园可能会犯错的地方:海外地产+激进拿地+重仓三四线城市

这个在绿地、恒大、顺驰身上发生过的问题,也在此刻投射到碧桂园身上

当然我只是一个屌丝,这么庞大的产业如何掌舵我毛都不懂,但是我却真的想说

或许今年的碧桂园你没必要那么着急,或许老二对你来说是一个不错的选择

我大概觉得或许有几点可以和碧桂园的朋友探讨

第一,过去一年到现在,碧桂园在经历令人难以想象的扩张,而这样的膨胀未来一定会带来产品质量问题,这是这个行业的通病,更是强调激进营销的碧桂园一定会犯的错误,也许未来1-2年碧桂园会需要大量的客服人员来解决这些问题,但这个或许就会成为开发商后面几年的一个核心命脉。

我说过现在房地产这行还没有品牌概念,但是我也不知道哪一天就进入这样的阶段了,毕竟国外都是这么过来的,我想中国也快了

第二、产品线单一一直是碧桂园最大的问题,给你一个五星级的家这样的性价比路线最适合中国,也最适合碧桂园的投资路线三四五线城市。从碧桂园在上海的态势可以看出他们非常想要攻占一线城市,是否成功我不知道,但是靠给你一个五星级的家一定不能满足这样的市场。一个中低端的房企想要进入高端市场,一直以来都是非常难克服的命题

第三、我一直觉得森林城市这个项目可能会成为碧桂园的命门。我曾经有过这么一个推断,说2016年碧桂园为什么销售额可以这么强势的崛起,除了合伙人制度外,森林城市的强势广告,把碧桂园这样的品牌最快程度的灌输给全国,他们可能没有买森林城市,但是当身边出现一个碧桂园项目的时候开始愿意接受这个品牌

我说过,当下客户在房价面前,依然没有品牌意识或者品牌选择的观点

但是如果森林城市这个项目后续不能延续优良的表现,这样的负能量可能会捆绑上碧桂园,从而影响碧桂园其他项目的销售

一个项目可以说停就停,但是一家房企可是停不下来了,希望碧桂园可以重视这个问题

昨天看到一个新闻,说碧桂园的老板杨国强把他的女儿杨惠妍捧到了中国女首富的位置,所以毫无疑问对于碧桂园的创始人来说,还没有做好放下权利的准备

当然这个没有问题,而且理所应当,当时对于这样的趋势,想要占据老大的位置,可能没有想象中的那么容易

我们看到,绿地也好、万达也好、恒大也好,都是典型性的集权式开发的模式,也都获得过老大的位子,但是时间也就一年,然后再也不见

这样的成效更像是中国式开发,为了目标不计手段一定要达成,而达成之后松了一口气之后却没有成为一个机制一直保持在前列,我想这可能是市场化体制和计划下体制的不同吧

当年万科迈出那一步不容易,但是却保障了企业这20年来的有效发展,而现在的碧桂园,可能很多的区域总年收入都会秒杀郁亮王石,但是想要一直保持在第一的位置,可能会比想象中艰难

当然,不论如何,在这样的行情中碧桂园能够取得这样的成就,都值得尊重,也是很值得研究和学习

但话也说回来,做第二有什么不好,很丢人么

手动搜索微信公众号:真叫卢俊的地产观,即可关注我。

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有