2024年12月20日,羊城晚报报业集团在巴黎影像论坛Forum des Images发起“如根深种,如浪翻涌”中法影人论坛,邀请旅法独立制片人王洋、旅法新锐导演胡伟到场,与山海计划青年导演戴晓璐、张迪对谈,探讨青年导演的创作需求与困境。论坛由旅法记者、资深影评人刘敏主持。

以下为论坛实录文字整理。

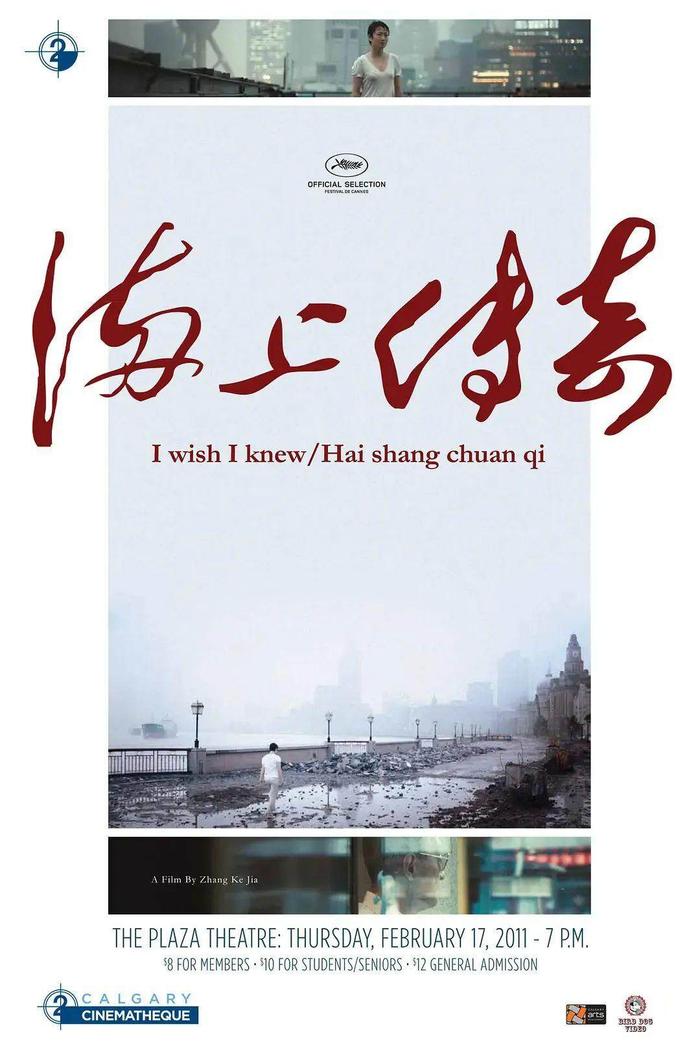

刘敏:首先我想问下戴晓璐,作为《海上传奇》的副导演,贾樟柯的创作方式给你带来什么特别的印象?对你个人的创作有什么影响?

戴晓璐:《海上传奇》拍摄于2009年,是一部以2010年上海世博会为背景的纪录片,赵涛也参与了当中偏叙事的部分。我是当时两位副导演的其中之一,那时刚毕业两年多,在北电上学时看《小武》《站台》《任逍遥》《三峡好人》,在视听语言、长镜头、方言、表演上就已经受启发,后来和贾导合作拍摄对我的影响很大。我能参与这部影片的创作原因之一是我作为上海人有语言上的优势,后期我也做了方言的翻译。

刘敏:现在中国变化实在太快,很难分第几代导演了。在第五代、第六代的时候,全世界可能对中国还充满了一种想了解的好奇心,那么他们有一个很好的时机,能在世界舞台上展示自己的电影。但是今天时代已经变了,我们看到更多年轻导演们的作品,而且非常精彩。我想请问在座的各位导演和制片人,在你们的经历当中,今天年轻一代的中国导演,与第五代第六代或更早的中国导演相比,在创作机遇上遇到了什么新的挑战?为什么现在不再给导演按代际分类了?

王洋:我可以先分享一下我的观点,作为可能是今晚在座唯一一个跟新、老导演都合作过的制片人。第六代导演像贾樟柯、娄烨、王兵,他们都是在影片完成之后才找到国际影展机会,下一步影片才重新获得国际合制的机会,走到更大舞台。新导演跟他们的重要区别在于,他们有留学背景,有很好的语言优势。在短片创作阶段就已经寻找国际曝光机会,剧本也找国际创投平台,最开始创作的时候就打破圈层,把自己带到更远的地方。

张迪:可能因为以前还会把人归类,这个代际和下个代际导演都在拍什么。但是影像比以前更平等、多元了,不能简单地被归为某个年代或者某类人才能做。另一方面,新导演也更勇敢了,不需要被任何人定义或认可他们是一个“导演”。更多人愿意开始走出自己现处的圈子,去国外的节展、创投寻求合作。网络的发展也让导演的背景和身份越来越多元,这创造了一种机会,让更多不同的语言和表达出现。

刘敏:王洋和胡伟有很多机会跟法国电影人合作,法国是一个文化比较开放的地方,也是中国电影展露国际的一个很好的窗口。经过这么多年的中国电影输出,你们觉得身边的法国电影圈对中国电影处于一个怎样的印象当中?

胡伟:虽然中法产业互动相对多,但依然是比较有限的状态。原因是中法合作更多是作者电影类型,他们基本都是通过电影节展被发现。在此前提下,只有很少作者能够被看到。如果一个导演只有剧本,没拍出短片,是很难跟法国片方展开合作的。现在大部分年轻电影作者,都是从学生时代开始进入行业、从短片开始走向国际。能够在法国看到的中国电影非常有限,可以讨论的范围非常窄。我没有执念,这毕竟是法国,我觉得大规模地上映中国电影不太现实。如果你尊重对方,你会知道对方需要什么,会知道什么样的东西是大家能够接受的。

刘敏:每个国家一定是本土电影为主,要让本土的东西在另一种文化背景下被接受,一定会有共同的电影语言或话题,那么华语导演怎样能做到这一点呢?

张迪:我在洛杉矶学电影,接触比较多类型化的片子,学校里很多人也都提到这一点:电影是世界性的语言,如何让有文化差异的观众理解你的故事,从而产生交流?我觉得很重要的一点还是人类情感的相通,电影是一种新鲜感的包装,纽带还是情感本身。

戴晓璐:我常被制片人说“你心里没有观众”。跟贾导拍完《海上传奇》后完全不想做电影,因为我当时内心空空如也,不知道想输出什么。但我后来回归电影创作,或许是因为内心深处还是想打破自己的封闭,所以我不断向自己提问(以影像作为思考和提问的方式)。我的确不知道观众在哪里,但我首先是想提问,想找到一些什么。

这是我第一次来巴黎,非常兴奋看到每个街角都有电影院,有很多不同的片子,今天下午我也在MK2影院看一个语言完全不通的电影。我突然发现,面对自己的困惑,电影能让我觉得:我也是人类的其中一员,我能感受到人性的共通。我从电影里看到我自己,接纳自己的恐惧和伤痛。我在创作的时候没有想过世界的问题,没想过如果银幕亮起来、底下会是谁,我写和拍只是因为“我也是”。

胡伟:我对她说的挺有感触的。从个人的感受来说,体验和知识会重塑我的价值观。在一个电影里头,除了共通情感之外,我也期待在电影里看到作者的态度、作者的价值观。对我来说这是非常重要的,但也是有高低之分的,很大程度上源自于作者的个人经验和知识体系的构建,所以我觉得知识的积累和眼界的拓展是非常重要的。

刘敏:张迪导演是在山西出生、在珠海长大、在北京上过学,现在在南加州学习,你一直处于游走的状态,这次的短片是回到南方拍摄,描述澳门回归前一群年轻人的状态,你走过这么多路,为什么会选择回到你成长的地方,拍摄这样一个题材?

张迪:不断地出走跟我的成长经历相关。童年时期我的父母一直搬家,我是“长在车轮上的孩子”。他们一直迁徙,想寻找更好的生活,所以我一直觉得外面会更好,虽然我不知道“更好”的地方是哪里。

珠海是个小城市,也很容易形成熟人圈子,从小我特别想出去看看,于是选择了最大的城市北京。待了十几年之后我又觉得北京不够大,还是想出去。直到在洛杉矶呆了两年多,有一天我去海边,从海滩往海面上看,觉得雾蒙蒙的,跟小时候看到的珠海海滩很像。就觉得原来在世界各地看海,大陆都是连在一起的。我在到处寻找外面的世界,才发现其实世界跟家乡也是一样的,这种感觉非常奇妙,所以我当时决定要回家乡拍一个片子。

以前在戏剧学院上学时,我们总是排练美国剧作家桑顿·怀尔德的戏剧作品《我们的小镇》,当中的小镇跟珠海很像,全镇只有一个电影院、一所医院、一间学校,人人都互相认识,主角是一个厌倦了小镇生活、渴望出走的姑娘,但她一辈子都呆在小镇,直到死后变成一个幽灵回到小镇,她才真正理解那种日复一日的小镇生活的意义,这也是被现在的我们几乎遗忘的东西,我们一直往外走、向外看,却忘了重复的生活其实是一种可贵。

刘敏:我们今天的论坛主题是“如根深种,如浪翻涌”,你可能扎根在某一处,但同时处于不停的游走当中。对根的寻找也是对自我的认知,在今天的语境下,“寻根”这个话题是否还有那么大的意义?有些人是根生动物,有些是茎生动物,我记得之前看过胡伟导演的一个采访,他说“无论在哪里都无所谓,只要做自己想做的事”,可以详细说说这个观点吗?

胡伟:我不觉得寻根是不合时宜的讨论,可能恰恰相反。我跟张迪导演的经历比较相似,我也处于游走状态,小时候我的生活环境和周边的人都讲普通话,所以我特别羡慕会说方言的人。我连看球都不知道支持哪个球队,一直没有归属感。这个问题在过去还不构成一个问题,但当我来到法国,作为一个创作者,这是一个非常重要的问题:我为什么要这么做?我做这件事的正当性是什么?我做任何东西都会思考正当性,基于这一点,会有一个迷失的过程。

现在有策展人提出“游牧者”“艺术家”这样的概念,给我了一种存在的理由,给我的创作提供了正当性。对我这种没有归属感的人来说,我更像茎生类艺术家,而不是根生类艺术家。当然我认同大多数艺术家属于根生类艺术家,但世界也允许存在这种更具有流动性的艺术。

我是文化和经济全球化的坚定反对者,多元文化主义作为方法论是存疑的,是我非常不认可的。我提倡文化多样性,但是这在当下的语境太复杂了。对多元文化主义的反思也许是我们作为流动的外国艺术家在异国创作的一个基础。

刘敏:对于根生类的创作者来说,如果创作扎根于出生成长的地方,可能会获得创作灵感来源;对另一类茎生类创作者来说,他可能在全球化背景下可以汲取各类文化,不一定要在某个根系做创作。“根”和“家乡”这些过去的经验在创作中到底起着什么样的作用?

王洋:我想分享一个非作者角度的观点。我搬到法国后接触了一些生活在法国的中国作者,他跟中国已经失去很当下的链接,很多青年作者在考虑创作时,可能会涉及所谓“正当性”的问题。就像我们生活在一个多种族的环境之下,不管在法国还是中国,我也经常碰到这种情况,比如我作为北方人有没有权利写一个南方的故事,或者一个其他民族的故事,甚至一个法国的故事。从制片人角度来讲,我认为这只影响到创作的结果,创作者可以创作任何他想要的故事,只是会影响到你的受众是否会相信这个故事、并被故事打动,仅此而已。但如果作者很想要让更多的人去跟这个故事共情,去关心他影片里面人物的命运,可能他写自己比较熟悉的背景的故事是更有利的。

戴晓璐:创作就跟树一样,这是自然而然的。没有根是看不到枝叶的。我创作的时候没想过这些文化上的问题,尽量自然而然。我们能看到的土地上头的部分是因为根在地下,这个根是一种跟生命的连接,不一定是一种语言的归属。

胡伟:我还是想说接受世界的多样化,世界除了有树也有草,也有人养多肉、空气凤梨,这个世界之所以美妙,是因为不光有树,还有很多很多不一样的植物。农民是植根于土地的,但对牧民来说,哪里有草哪里就是家。

QA环节

Q1:《康熙与路易十四》《北京人:人类最后的秘密》,是今年中法合拍的两部纪录片。未来中法两国在电影领域什么合作模式是更受欢迎的?

王洋:我只了解作者电影的合作模式,基本上是跟法国的公共基金合作,作者通过寻找法国制片人来申请法国公共基金,如果融资额度不投,我们会再寻求一些私人投资来扶持中国新导演,在法国叫做“国际导演”,整个竞争是非常激烈的。你提到如何做出在中法两国都受欢迎的作品,我觉得要相信两边观众的品位,如果是好的故事,而且大家都能看懂的话,那就都会受欢迎。

Q2: 女导演在中法两国都相对少见,台上两位选择作为女性导演而不是演员,是否因为导演在创作上有更大的表达空间?

张迪:我不知道晓璐导演怎么想,但是我只觉得我们俩是“导演”,没觉得前面要加个“女”字,我们的成长路径可能大概跟很多在国内长大的小孩是一样的,就是要经历艺考,就是在高中的时候,就会思考我是不是想干艺术这行,这一行这么多选择,写作、导演、表演、制片,哪个是我的兴趣所向?我就觉得我要当导演,当时也不知道导演是什么,只是觉得如果我能拍一个电影,能表达我自己的观点,让别人看到后,能像我做观众一样让人产生共鸣,我就觉得是一件很幸福的事情。这是最原初的动力。

我选择成为导演,和选择成为一个司机、一个家庭主妇,本质上一样是有欲望的。我很幸运接受了这样的教育,教我像其他人一样去竞争,而不是当一个“女孩”好像一件很困难的事情。我觉得现在女导演少的原因可能是很多女孩没有完全意识到,或者是很多人没有意识到把我们当作同样是一个人来和一个职位来看待,我希望慢慢会好,这是我的答案。

戴晓璐:在片场我很怕别人叫我导演,因为觉得“导演”这个称呼暗含权力,我会想为什么不会叫DPXXX、美指XXX,但是大家会叫导演XXX,如果在一个地方“导演”象征一种权力的话,可能就没有平等、没有爱。但是后来我在巴黎看那些古典艺术作品之后,我突然会觉得我们女性拿到导筒,并不是对权力的迷恋,而更多的是一种守护。

出品人:任天阳

总统筹:林海利

总监制:孙璇、胡泉、林如敏

总策划:孙朝方

品牌运营:李艳文、朱帆、蒋铮、郑华如、侯恕望

执行总监:吕楠芳

活动统筹:蔡淳淳

传播统筹:李丽、詹锡伟

文字整理:蔡淳淳

编辑:杨浩贤

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有