西部高新技术企业第一城易主。

近日,多市公布2024年高新技术企业数量,我们注意到,长期以来争夺“西部第一城”的西安与成都企业数量分别突破1.5万家和1.45万家,西安实现多年来的首次反超。

我们不由好奇,背后动力来源于哪里呢?

01

9年翻9倍:西安高企两大“拐点”

两城之间的“追赶”其实很有意思。

在可统计年份期间,从大面上看,成都高新技术企业由2016年的2098家增长至2024年的1.45万家,9年间增长近6倍,而西安高新技术企业由2016年的1506家增长至2024年的1.5万家,9年间增长近9倍,西安增幅远远超过成都。对比两城企业数量差距,其差额始终徘徊在500至1000家左右,各年度虽略有浮动,但似乎并无规律。

拉通观察企业数量变化历史,西安高新技术企业的“加速”现象还是有章可循的,且在我们看来,已出现两个明显“拐点”。

其一是2019年起明显提速。

2016年至2018年期间,成都高新技术企业数量分别高于西安39.31%、34.48%、45.54%,至少超出西安三分之一。但到了2019年,这一比例突降至12.96%,且在接下来的4年中持续下降至2022年的10.25%。原因并非成都放慢了脚步,而是西安高新技术企业增长率在这一阶段得到“暴涨”,2019年西安同比增长达71.72%,成都虽亦有增长,但增幅仅为33.28%,甚至不到西安的一半。

与此同时,这一时点也发生了不少“大事”。一方面是全国“畅通资本市场”,2019年科创板的开闸激活了西安这片科技热土的创业激情;另一方面是省内“政府下场培育”,2019年成立的陕西省政府投资引导基金则有效支持了大量科创企业成长。

其二是2023年起行至稳定。

成都2021年与2022年高新技术企业数量均超出西安10%左右,2023年这一差距缩减至4%,随后西安趁热打铁,在2024年实现3.33%的迅速反超,成为西部第一城。同时,西安高新技术企业增长率在2023年及2024度也进入“平稳状态”,在企业高基数的情况下增速保持在20%左右,远高于成都的13.04%与11.54%。

此一阶段下陕西科创企业亦不断得到“补给力量”支持,2022年成立的西安市百亿创新基金不仅“超友好”地提出1:1反投政策,且迅速将资金滴灌至西安7大支柱产业。

进一步将视野放大至全国,西安高新技术企业“快步跑”状态则更为凸显。

对比2017年与2018年西安高新技术企业数量增速明显低于全国,2019年后历年均高出全国水平,尤其是在全国增速仅为7.99%的2024年,西安仍保持双位数增长,高出全国12个百分点。

02

开发区突围:三区拿下全市近7成

那么,这些科技“生力军”都来自哪里呢?

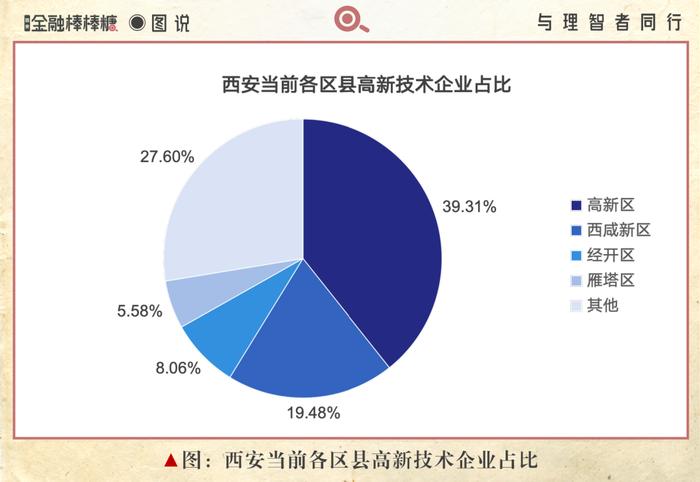

据企查查数据显示,西安当前高新技术企业平均注册资本2831.3万元,成立时长98个月,数量前三的区域为高新区、西咸新区、经开区,分别占比39%、19%与8%,合计拥有全市超66%的高新技术企业,开发区显然是西安科技发展“策源地”。

先来看看首当其冲的高新区。

这个毫无悬念,因为作为西安第一个开发区,高新区自成立起就肩负着“发展高科技、实现产业化”使命。我们注意到,高新区在“数量第一”之外最大的特征是“跑得最快”,目前其科创板上市公司、上市后备企业、专精特新“小巨人”、西安首批“链主”企业数量分别占据全市总量的64%、75%、55%、43%,在工信部2024年12月发布的国家高新区优质企业数排名中,西安高新区位列全国第6。

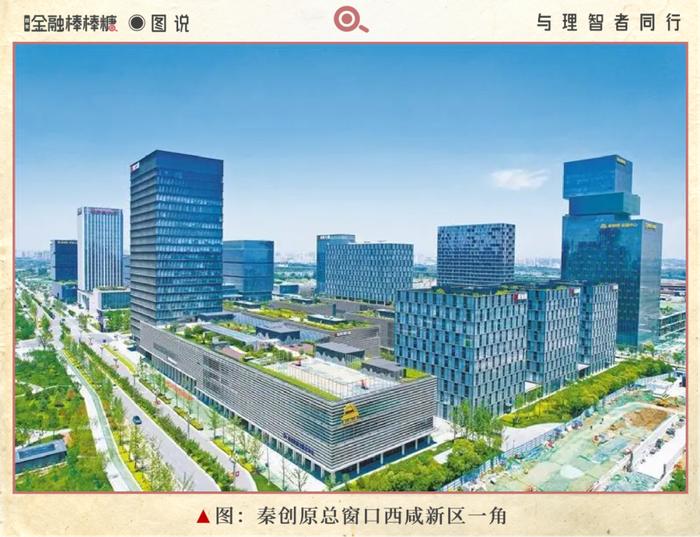

紧接着是以秦创原为代表的西咸新区。

瞄准科技成果转化的西咸新区的显著特点是“多处于起步阶段”,当前区内高新技术企业在平均成立年限与全市趋同的情况下,平均注册资本为970万元,只有全市平均水平的34%,为各区县最低。虽然注册资本在实邀制预期下并不能说明质量问题,但可以预期的是秦创原效应下大量创业群体已经聚集。

值得注意的是,高新区企业“外溢”已抵达西咸,紧邻高新区的沣东新城高新技术企业数量占比达西咸新区的70%,数量远超其他四大新城。

接下来是“工业立区”的经开区。

2023年规上工业总产值占全市1/4的经开区,现已形成汽车产业、新能源新材料产业、高端装备、电子信息四大支柱产业与四大新兴产业并进格局。虽然高新技术企业数量较前两个开发区有所差距,但区内企业明显更为“厚重”,当前企业平均注册资本与平均成立年限分别达到4897万元与100个月,分别超出全市水平73%与2.5%,显示出“偏重制造业的体量优势”。

此外,我们发现处于西安前列的区域还有不少“老城区”。

坐拥西安交大、西电、西工大等高校“老校区”的雁塔、碑林、莲湖三个行政区不仅目前高新技术企业数量占到全市的5.6%、4%、3%,且与西安同步呈现加速态势,例如碑林区2021年与2022年高新技术企业增长率分别达39%与46%。在我们的观察中,碑林与莲湖均已发力创投助力区内科创企业培育。

03

明确科转优势:高企走向“高附加值”

回顾上文中我们在西安“拐点”时刻提到的“重大事件”,这些外界因素无疑对高新技术企业起到了有效刺激与助推作用。但在我们看来,西安高新技术企业“加速”中更深刻的原因则是大量高校长期积淀下来的科技成果。

2022年启动的“三项改革”肯定是“导火索”。2024年陕西科技活动产出水平指数86.63%,居全国第4位;高新技术产业化效益指数跃升至全国第8位,两年提升7位,这种变论文为产业的现实效果显然确认了陕西最大的“比较优势”。

而西安高新技术企业“加速”背后还有一条“暗线”值得注意。

随着高新技术企业认定趋严,据社科大数据信息显示,国内高新技术企业增长率已由2015年的32.5%下降至2024年的8%,主要由于很多企业未能在三年有效期后重新获得认证。

事实上,这是因为很多企业为享受15%企业所得税税率等政策优惠意图包装成“伪高新”企业。在国家对于高新技术企业抽查率普遍较高的2024年,累计取消了3545家企业资格,相较2023年增长了1.2倍,数量创历史新高,从历年10%的水平提升到20%以上。

那么,西安又是怎样做到逆势增长(20%)的呢?

原因很简单,就是质量过硬。

据陕西科技情报数据显示,陕西高新技术企业增速迎来首个“拐点”的“十三五”期间,技术收入占营业收入的比重从10.23%提高到了21.85%,2020年高新技术产品和技术服务收入合占营业收入的69.05%。当然技术驱动下企业自然行至“微笑曲线”上端。“十三五”期间,陕西高技术产业利润率排名上升2位至全国第9位。

可以看出的是,虽有天然逐利属性,但陕西高新技术企业的申报动力早已从“投机主义”向“凭本事赚钱”转变。

另外,在本文写作过程中我们还有一个收获。

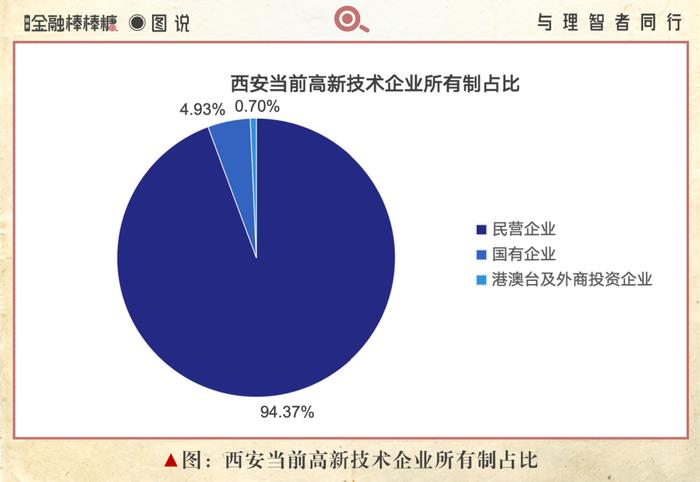

即西安当前高新技术企业中,民营企业、国有企业、港澳台及外商投资企业数量占比分别为94.37%、4.93%与0.70%,结合“十三五”期间陕西国有企业占比从8%下降到了4%来看,民企将持续成为主导力量。

我们之所以关注民营企业占比,因为不仅在“民营经济第一城”的深圳,其90%以上研发人员、研发资金、研发机构以及职务发明专利均来自企业,且杭州诞生的“六小龙”亦均为民营企业。

行文至此,高新技术企业的魅力正在于其不断向科技探索的自驱力,而这种革新无疑是提升区域城市质量的源源动能,我们亦相信,西安与成都的互相促进将进入全新的阶段。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略