场景难题:患病后立遗嘱,为何被认定无效?

一位年过八旬的徐先生(化名)去世后,家人发现其生前曾将一套房产通过手写遗嘱留给照顾自己多年的保姆。但经调查,徐先生自2008年起确诊阿尔茨海默病,家人质疑其立遗嘱时的精神状态。最终法院认定遗嘱无效,房产仍按法定继承分配。

此类案件并非个例。许多家属面临相似困扰:

患病老人所立遗嘱是否有效?如何证明其立遗嘱时的真实意愿?

法律分析:行为能力是关键

根据《民法典》第1143条,遗嘱无效的情形包括:

无民事行为能力人或限制民事行为能力人所立遗嘱;

受欺诈、胁迫所立遗嘱;

伪造或篡改的遗嘱。

阿尔茨海默病患者的遗嘱效力,核心在于立遗嘱时的行为能力:

完全行为能力:若立遗嘱时病情轻微,能清晰表达意愿,遗嘱有效。

限制或无行为能力:若病情已影响认知判断,遗嘱可能被认定无效。

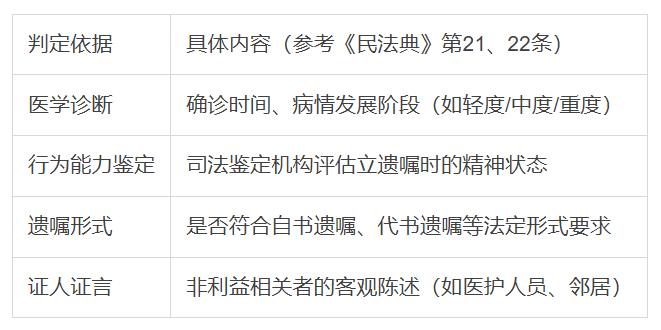

实务中如何判断?

解决方案:4步确保遗嘱合法有效

1. 及时诊断,固定证据

保存病历:确诊前后的门诊记录、用药清单、认知评估报告(如MMSE量表)。

定期记录:通过视频、日记等形式,留存老人日常沟通、决策能力的证据。

2. 同步司法鉴定

若家属对遗嘱效力存疑,可向法院申请行为能力追溯性鉴定,需提供:

立遗嘱前后的完整病历

知情人证言(如亲友、社区工作人员)

老人书写的其他文字材料(比对笔迹、逻辑)

3. 采用“双保险”遗嘱形式

公证遗嘱:由公证处审查行为能力并全程录像,证明力更强。

律师见证:委托专业律师评见证,确保遗嘱形式合法。

4. 提前规划,规避风险

意识清醒时订立遗嘱:建议在疾病早期或尚未确诊时完成。

定期更新:病情加重后,及时通过补充协议或新遗嘱调整内容。

关联问题简答

Q:若患者患病前已立遗嘱,患病后是否会被推翻?

A:不影响效力。只要立遗嘱时具备完全行为能力,后续病情变化不溯及既往(《民法典》第1143条)。

Q:如何证明遗嘱是患者本人书写?

A:可通过笔迹鉴定、见证人签字、同步录音录像等方式佐证。

阿尔茨海默病患者的遗嘱效力问题,本质是行为能力证明问题。

家属需注意:

保存完整医学证据链;

优先选择公证或律师见证遗嘱;

遇争议时,通过司法鉴定还原事实。

提前规划、合法操作,既能尊重患者意愿,也能减少家庭纠纷。

财经自媒体联盟

4000520066 欢迎批评指正

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

第一财经日报

第一财经日报  每日经济新闻

每日经济新闻  贝壳财经视频

贝壳财经视频  尺度商业

尺度商业  财联社APP

财联社APP  量子位

量子位  财经网

财经网  华商韬略

华商韬略